- Сочинения

- По литературе

- Другие

- История создания сказок Салтыкова-Щедрина

История создания сказок Салтыкова-Щедрина

Серия сказок Салтыкова-Щедрина создавалась на протяжении 18 лет и состоит из 32 произведений. Как итог его творчества, сказки наполнены особой сатирой, противостоящей общественному злу. В них переплелись комедия и трагедия, фантастика и реальность, проявляется удивительное владение языком иносказания.

Первые сказки Салтыкова-Щедрина были опубликованы в 1869 году в журнале «Отечественные записки». Остальные печатались в промежутке с 1880 по 1886 год в различных изданиях. Некоторые сказки не были опубликованы при жизни Михаила Евграфовича из-за жесткой цензуры и распространялись нелегально как в России, так и за рубежом. Также одна из сказок, «Богатырь», была опубликована только в 1922 году, так как затерялась в архивах. Из-за цензурных притеснений Салтыков-Щедрин не смог опубликовать полный цикл сказок. Поэтому осенью 1886 года был напечатан сборник, который содержал лишь 23 сказки. Через год вышел дополненный сборник, в который писатель добавил еще одно произведение – «Рождественская сказка».

Салтыков-Щедрин обратился к сказкам по многим причинам. Непростая политическая обстановка в России не позволяла раскрыть все противоречия общества и прямо критиковать существующие порядки. Также сказочный жанр был близок для писателя-сатирика. Фантастика, сильное преувеличение, ироничность привычны для сказок и очень характерны для Салтыкова-Щедрина. Он яростно высмеивает в своих сказках рабскую психологию. Показывает такие черты русского народа, как долготерпение и наплевательство, пытается найти истоки этих бед и определить их пределы, видя именно в них главную трагедию времени.

Сатирик в своих сказках использует русский фольклор, благодаря которому диалоги героев очень красочны, и вырисовывается определенный социальный тип персонажа. Произведения Щедрина объединены не только жанром, но и общими темами, которые связывают сказки и придают всему циклу единство.

По идейному содержанию щедринские сказки можно разделить на четыре темы:

- сатира на правительство и эксплуататорские классы;

- показ поведения обывательски предрасположенной интеллигенции;

- отображение жизни простого народа в России;

- обличение морали собственников и пропаганда новых идеалов и нравственности.

Строгое разграничение тематики сказок писателя провести невозможно, да и не требуется. Одна и та же сказка может затрагивать сразу несколько тем. В большинстве сказок Михаил Евграфович затрагивает жизнь простого народа, ставя её в противовес элитным слоям общества.

Также читают:

Картинка к сочинению История создания сказок Салтыкова-Щедрина

Популярные сегодня темы

- Анализ рассказа Косцы Бунина

Рассказ «Косцы» Бунин написал в Париже. Основной темой в произведении Ивана Алексеевича является любовь к Родине, что он мастерски смог описать в этом рассказе. Для Бунина это было как никогда актуально

- Что делает человека счастливым? сочинение

Ни один человек не может спутать ощущение счастья с каким-либо другим чувством. Чтобы достичь это неповторимое состояние, ощущение гармонии себя с окружающим миром, мы стремимся к этой цели по-разному.

- Герои баллады Лесной царь Жуковского

Первым главным персонажем является отец мальчика, который всевозможными способами стараются спасти его и как можно скорее прибыть в город

- Сочинение Как общество влияет на человека? Итоговое 11 класс

С давних времен человек окружен другими людьми. Сначала ими были его соплеменники, затем родственники, друзья и коллеги. Такое взаимодействие помогает индивиду бороться с природной стихией, достигать поставленных целей

- Сочинение Кого называют «духовным отцом»? (Итоговое)

Каждый человек должен получить не только обычное образование, которое даёт нам школа или университет, но и духовное обучение. Духовное образование основывается на принципах и нравственных убеждениях, которые записаны в Библии

|

| Художник Н. Е. Муратов |

«Сказочный цикл» занимает особое место в творчестве великого русского писателя Салтыкова-Щедрина.

В этой статье представлена история создания сказок Салтыков-Щедрина: интересные факты, список сказок в порядке публикации.

Смотрите: Все материалы по сказкам Салтыкова-Щедрина

История создания сказок Салтыков-Щедрина

Работа над сказками

Сказочный цикл Салтыкова-Щедрина включает в себя 32 произведения. Этот цикл создавался писателем на протяжении 18 лет — с 1869 по 1886 год.

В 1869 году Салтыков-Щедрин создал и опубликовал три сказки («Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Пропала совесть», «Дикий помещик»). В 1880 году была опубликована одна сказка («Игрушечного дела людишки»).

Остальные 28 сказок Салтыков-Щедрин создал в течение 4 лет — с 1883 по 1886 год.

Публикация в журналах

Свои первые сказки Салтыков-Щедрин напечатал в журнале «Отечественные записки». Однако в апреле 1884 года журнал был закрыт из-за проблем с цензурой.

Далее в 1884 году 3 сказки были опубликованы в сборнике «XXV лет» («Сборник, изданный Комитетом общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым»). Затем с 1884 по 1886 год сказки публиковались в журнале «Русские ведомости».

Сказки, запрещенные цензурой

Сказки «Медведь на воеводстве», «Орел-меценат» и «Вяленая вобла» при жизни писателя не были опубликованы из-за жесткой цензуры. Они распространялись подпольно в России и за рубежом.

«Медведь на воеводстве» и «Орел-меценат» были опубликованы в России в 1906 году (в «Полном собрании сочинений». Сказка «Вяленая вобла» вышла в печать в «Полном собрании сочинений» 1933—1941 гг.

Сказка из архива

Сказка «Богатырь» была затеряна в архивах и также не была опубликова при жизни писателя. Впервые «Богатырь» был опубликован лишь в 1922 году в журнале «Красный архив».

Сборники сказок

Из-за цензурных гонений Салтыков-Щедрин не смог издать полное собрание своих сказок. В сентябре 1886 г. вышел в печать неполный сборник сказок писателя — «23 сказки».

В октябре 1887 года вышло второе издание этого сборника. Писатель дополнил это издание «Рождественской сказкой».

Список сказок в порядке публикации

Ниже представлен список сказок Салтыкова-Щедрина в порядке их первой легальной публикации:

1. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» — «Отечественные записки», №2, 1869 г.

2. «Пропала совесть» — «Отечественные записки», №2, 1869 г.

3. «Дикий помещик» — «Отечественные записки», №3, 1869 г.

4. «Игрушечного дела людишки» — «Отечественные записки», №1, 1880 г.

5. «Премудрый пискарь» — «Отечественные записки», №4, 1884 г.

6. «Самоотверженный заяц» — «Отечественные записки», №4, 1884 г.

7. «Бедный волк» — «Отечественные записки», №4 1884 г.

8. «Карась-идеалист» — сборник «XXV лет», 1884 г.

9. «Добродетели и пороки» — сборник «XXV лет», 1884 г.

10. «Обманщик-газетчик и легковерный читатель» — сборник «XXV лет», 1884 г.

11. «Чижиково горе» — «Русские ведомости «, 25 декабря 1884 г.

12. «Недреманное око» — «Русские ведомости «, 15 января 1885 г.

13. «Дурак» — «Русские ведомости «, 12 февраля 1885 г.

14. «Верный Трезор» — «Книжки «Недели»», февраль 1885 г.

15. «Коняга» — «Русские ведомости «, 13 марта 1885 г.

16. «Кисель» — «Русские ведомости «, 13 марта 1885 г.

17. «Баран-непомнящий» — «Русские ведомости «, 23 апреля 1885 г.

18. «Здравомысленный заяц» — «Русские ведомости «, 19 мая 1885 г.

19. «Соседи» — «Русские ведомости «, 2 июня 1885 г.

20. «Либерал» — «Русские ведомости «, 23 июня 1885 г.

21. «Праздный разговор» — «Русские ведомости «, 15 февраля 1886 г.

22. «Христова ночь» — «Русские ведомости «, 7 сентября 1886 г.

23. «Путем-дорогою» — «Русские ведомости «, 7 сентября 1886 г.

24. «Приключение с Крамольниковым» — «Русские ведомости «, 14 сентября 1886 г.

25. «Деревенский пожар» — «Русские ведомости «, 19 сентября 1886 г.

26. «Гиена» — сборник «23 сказки», 1886 г.

27. «Рождественская сказка» — «Русские ведомости «, 25 декабря 1886 г.

28. «Ворон-челобитчик» — сборник «Памяти Гаршина», 1889 г.

29. «Медведь на воеводстве» — «Полное собрание сочинений», т. IV, изд. 5, 1906 г.

30. «Орел-меценат» — «Полное собрание сочинений», т. IV, изд. 5, 1906 г.

31. «Богатырь» — «Красный архив», 1922 г.

32. «Вяленая вобла» — «Полное собрание сочинений в 20 томах», т. XVI, 1933—1941 гг.,

Такова история создания сказок Салтыков-Щедрина, интересные факты об истории написания, список сказок в порядке публикации,

Скачать материал

Скачать материал

- Курс добавлен 13.12.2022

- Сейчас обучается 28 человек из 11 регионов

Описание презентации по отдельным слайдам:

-

1 слайд

Сказки

М.Е.Салтыкова-ЩедринаРаботу выполнила

Мышкина Маргарита,

9 класс, МКОУ ООШ

с.Волковоучитель Бондарева Е.Е.

-

2 слайд

Михаил Евграфович Салтыков

(1826 – 1889)(псевдоним – Николай Щедрин) – известный

писатель-сатирик середины XIX века.Подобно многим писателям и поэтам той поры,

он совмещал литературное творчество с

государственной службой ( был «ссыльным»

чиновником в Вятке, вице-губернатором в

Рязанской, после – в Тверской губернии).Уже в ранних произведениях Салтыкова-Щедрина

(так именовали этого человека читающие современники) наметилась глубокая сатирическая подоплека, которая постепенно организовалась во вполне конкретный «щедринский» метод отображения действительности: реализм, скрывающийся за аллегорией, фантастикой.

Подобный творческий метод был обусловлен, в первую очередь, реакционной царской политикой, продиктованной страхом за крепость и неколебимость самодержавия, которое покачнулось в те годы в Европе.Сначала сотрудничество с журналом «Отечественные записки» в пору, когда руководил им Н.А.Некрасов, а затем и собственная редакторская служба в этом довольно «неудобном» для властей издании позволили Салтыкову-Щедрину ставить перед читателями самые острые проблемы общественной жизни России.

-

3 слайд

История создания сказок Салтыкова-Щедрина

Книгу сказок Н. Е. Салтыков-Щедрин писал с перерывом на протяжении восемнадцати лет. Первые три сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Пропала совесть» и «Дикий помещик» – были написаны в 1869 году и тогда же опубликованы в журнале «Отечественные записки» под подзаголовком «Для детей».

Большинство сказок написано позже, в 1883–1886 годах. Некоторые печатались еще в «Отечественных записках», а после закрытия журнала в сборнике литературного фонда «25 лет», в «Русских ведомостях». Публиковать сказки удавалось с большим трудом и часто в искажённом виде. Большинство сказок, по приказу цензуры, не допускалось к печати (об этом свидетельствуют письма самого Салтыкова-Щедрина).

Писатель задумал выпустить «Сказки» в виде дешёвых трехкопеечных брошюр, но это издание было запрещено. Сказки печатались нелегально за границей и в России.

В 1886 году удалось выпустить «Сказки» отдельным сборником. В него вошли только произведения, ранее публиковавшиеся в легальной прессе.

Всего М. Е. Салтыковым-Щедриным написано 32 сказки. Их появление в печати стало возможным только после революции 1905 года. А последняя в сборнике сказка «Богатырь» была напечатана лишь в 1922 году. -

4 слайд

О своеобразии сказки как особого жанра

Жанр сказки оказался очень органичным для

творческой манеры Салтыкова — Щедрина:в условиях цензуры аллегоричность самого

языка сказки и ее образов были как нельзя

кстати;

писатель явился продолжателем фольклорной и литературной традиции в этом жанре;

в момент обращения Салтыкова — Щедрина к жанру сказки в России уже появился новый читатель – представитель демократических слоев общества, поэтому сама литература была готова «снизойти» до него, чтобы найти в его сердце отклик;

сказка всегда была популярным жанром в рамках пропагандистской литературы (простота языка и системы образов, отсутствие нарочитой нравоучительности позволяли ей всегда быть нужной читателю). -

5 слайд

О художественном своеобразии сказок Салтыкова-Щедрина

Сказки Салтыкова-Щедрина – это «политические» сказки, сказки-сатиры,

поскольку главная их задача – обличить общественные пороки, осветить

злободневные вопросы русской действительности, выразить народные

идеалы и передовые идеи того времени.Сказки – это сплав фольклорной, русской народной сказки и басни, где от

сказочной первоосновы заимствованы элементы повествования

(например, сказочный зачин, троекратное повторение мотива), устойчивые выражения, фантастические события, а от жанра классической басни –

образы животных (аллегорический план), эзопов язык, глубина идейного содержания.Сам автор незримо присутствует в сказке, но под маской сказителя, добродушного и бесхитростного балагура. Читатель быстро начинает понимать, что усмешка рассказчика полна горького сарказма: жизненный опыт и знание общественных закономерностей не позволяют ему быть сторонним свидетелем происходящего.

Салтыков-Щедрин сумел органично соединить в своих сказках два плана — реальный и фантастический. Жизнь и откровенный вымысел настолько взаимообогащают друг друга, что читатель зачастую не сразу осознает нереальность происходящего (фантастика становится логичным продолжением реальных событий и наоборот).

-

6 слайд

Тематика сказок Салтыкова-Щедрина

Объективно в сказках можно выделить четыре тематических «блока».

Тема интеллигенции.

Здесь Салтыков-Щедрин :

— осуждает стремление интеллигенции приспосабливаться к

власти («Вяленая вобла», «Либерал»),

осмеивает разные формы подчинения насилию,

покорность (« Самоотверженный заяц»,

«Премудрый пискарь»),

— иронизирует над «прекраснодушными»

мечтателями («Карась-идеалист») -

7 слайд

2. Тема народа.

Обращаясь к этой теме, Салтыков-Щедрин говорит:

о трудолюбии и тяжелом положении крестьянства и народа в целом («Коняга»),о безграничной покорности («Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Коняга»),

о стихийности возможного протеста

(«Медведь на воеводстве»),о стремлении к правдоискательству как

неотъемлемой черте народного характера

(«Ворон-челобитчик») -

8 слайд

3. Тема власти

Салтыков-Щедрин определенно говорит о том, что:

власть имеет зачастую антинародный характер («Медведь на воеводстве»),самодержавие не может в полной мере, да и не желает заниматься просветительством масс ( «Орел-меценат»),

взаимоотношения власти и народа не несут с собой счастливого будущего для простого человека,

для русского народа в целом («Богатырь»,

«Дикий помещик», «Повесть о том, как один

мужик двух генералов прокормил») -

9 слайд

4. Нравственно-этическая тематика

Салтыков – Щедрин, опираясь на собственные нравственные установки, несет читателю знание о чести и совести, о чувстве собственного достоинства, об уважении собственной свободы и мнения окружающих. Внимательный читатель, по мнению писателя, должен обрести уверенность в правоте постулата: «Добродетель и порок не уживаются рядом». Так Салтыков – Щедрин определяет в своих сказках нравственную проблематику, рисуя в отрицательных примерах

извращенную и ложную мораль,

лицемерие («Дурак», «Пропала совесть»,

«Добродетели и пороки»). -

10 слайд

О поэтике сказок Салтыкова-Щедрина

Сказкам Салтыкова-Щедрина, безусловно, присуща ИРОНИЯ как основной художественный прием, например, ироническое осуждение мужика: «Мужичина самым нахальным образом уклонялся от работы» (в сказке «Повесть о том,как …», ироническая характеристика высокопоставленных чинов: «Генералы были хоть и настоящие, но голодные, а потому очень скоро приехали» (в сказке «Дикий помещик»).

Использование АЛЛЕГОРИИ позволило заострить общественно значимое звучание сказок, например «лесные мужики» (медведи) становятся носителями основных черт русского народа, а противопоставление «щука» — «карась» сразу относит к противостоянию народа и власти. -

11 слайд

ГИПЕРБОЛА как наиболее частый прием выразительности помогает писателю «высветить» порок, недостаток, а потом довести его до абсурда и … уничтожить (так поступил Салтыков-Щедрин с генералами в «Повести о том, как…», которые были совершенно оторваны от жизни, полагая, что «булки в том самом виде родятся, в каком их к кофею подают»).

Громкий аккорд в сказках – ГРОТЕСК, позволяющий автору усилить яркость картин и подчеркнуть идею произведения (например, в сказке «Дикий помещик» : «рой мужиков… осыпал всю базарную площадь», « эту благодать обрали… и послали в уезд»).

-

12 слайд

Особый колорит придает сказкам Салтыкова-Щедрина СКАЗОЧНАЯ ПОЭТИКА:

зачины («Жили да были два генерала», «В некотором царстве, в некотором государстве жил-был помещик»)

сказочные присказки («по щучьему веленью», «сказано –сделано», «ни в сказке сказать, ни пером описать»)

сказочная символика, например, числовая (три Топтыгиных, три визита гостей к дичающему помещику)

особый грамматический строй речи (например, построение фраз с переносом глаголов и прилагательных в конец: «Видят мужики: хоть и глупый у них помещик. А разум ему дан большой», «Они начали подползать друг к другу и в одно мгновение ока остервенились». -

13 слайд

Щедринский сказочный цикл объединен

общими идеями и темами, следовательно,

может быть рассмотрен как произведение

целостное, скрепленное общей идейно-

художественной концепцией. -

14 слайд

Таким образом, сказки Салтыкова-Щедрина :

стали средством наиболее обобщенного и точного воссоздания современного писателю общества,

наполнились глубоким общечеловеческим содержанием,

позволили писателю начать трудный процесс пробуждения народа к осмыслению своей роли в истории, к движению в сторону отстаивания своих гражданских прав,

учили читателей уважительному отношению к русскому народу как носителю основ и традиций . -

15 слайд

Использованная литература

Бушмин А.С. Сказки Салтыкова-Щедрина. – М.: Художественная литература, 1976.

Горячкина М.Е. Сатира Салтыкова-Щедрина. – М.: Просвещение, 1982.

Ефимов А.И. Язык сатиры Салтыкова-Щедрина. – М.:Издательство МГУ, 1953.

Интернет-ресурсы:

— http://lit-helper.com/

— http://www.litra.ru/

— http://lit-classic.ru/

— http://saltykov-schedrin.biografy.ru/

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

6 054 704 материала в базе

- Выберите категорию:

-

Выберите учебник и тему

- Выберите класс:

-

Тип материала:

-

Все материалы

-

Статьи

-

Научные работы

-

Видеоуроки

-

Презентации

-

Конспекты

-

Тесты

-

Рабочие программы

-

Другие методич. материалы

-

Найти материалы

Другие материалы

- 08.08.2016

- 1437

- 0

- 08.08.2016

- 463

- 0

- 08.08.2016

- 632

- 0

Рейтинг:

3 из 5

- 08.08.2016

- 2572

- 5

Рейтинг:

5 из 5

- 08.08.2016

- 1363

- 8

- 08.08.2016

- 478

- 0

- 08.08.2016

- 371

- 0

Вам будут интересны эти курсы:

-

Курс профессиональной переподготовки «Управление персоналом и оформление трудовых отношений»

-

Курс повышения квалификации «Экономика предприятия: оценка эффективности деятельности»

-

Курс повышения квалификации «Деловой русский язык»

-

Курс профессиональной переподготовки «Русский язык как иностранный: теория и методика преподавания в образовательной организации»

-

Курс повышения квалификации «Специфика преподавания русского языка как иностранного»

-

Курс повышения квалификации «Методы и инструменты современного моделирования»

-

Курс профессиональной переподготовки «Организация деятельности секретаря руководителя со знанием английского языка»

-

Курс повышения квалификации «Мировая экономика и международные экономические отношения»

-

Курс профессиональной переподготовки «Деятельность по хранению музейных предметов и музейных коллекций в музеях всех видов»

-

Курс профессиональной переподготовки «Организация деятельности по водоотведению и очистке сточных вод»

-

Курс профессиональной переподготовки «Гостиничный менеджмент: организация управления текущей деятельностью»

-

Курс профессиональной переподготовки «Информационная поддержка бизнес-процессов в организации»

М.Е. Салтыков-Щедрин «Сказки для детей изрядного возраста»

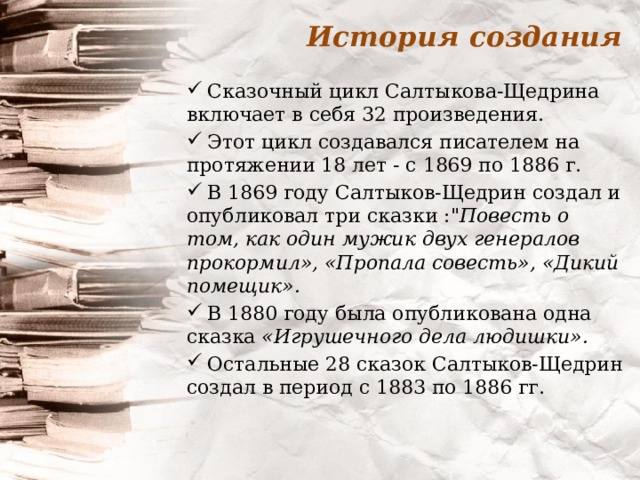

История создания

- Сказочный цикл Салтыкова-Щедрина включает в себя 32 произведения.

- Этот цикл создавался писателем на протяжении 18 лет — с 1869 по 1886 г.

- В 1869 году Салтыков-Щедрин создал и опубликовал три сказки :» Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Пропала совесть», «Дикий помещик».

- В 1880 году была опубликована одна сказка «Игрушечного дела людишки».

- Остальные 28 сказок Салтыков-Щедрин создал в период с 1883 по 1886 гг.

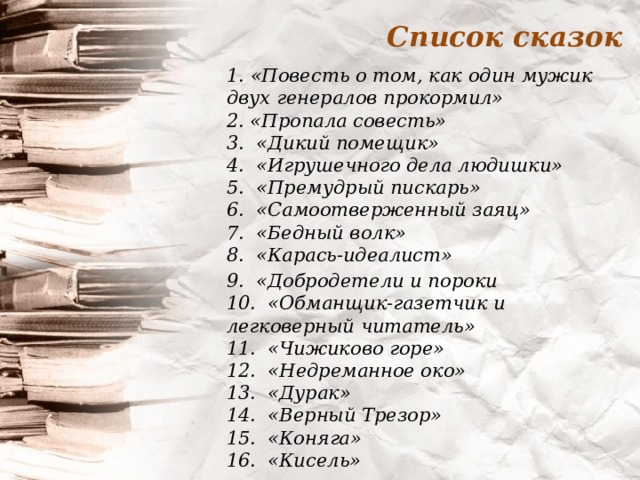

Список сказок

1. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» 2. «Пропала совесть» 3. «Дикий помещик» 4. «Игрушечного дела людишки» 5. «Премудрый пискарь» 6. «Самоотверженный заяц» 7. «Бедный волк» 8. «Карась-идеалист»

9. «Добродетели и пороки 10. «Обманщик-газетчик и легковерный читатель» 11. «Чижиково горе» 12. «Недреманное око» 13. «Дурак» 14. «Верный Трезор» 15. «Коняга» 16. «Кисель»

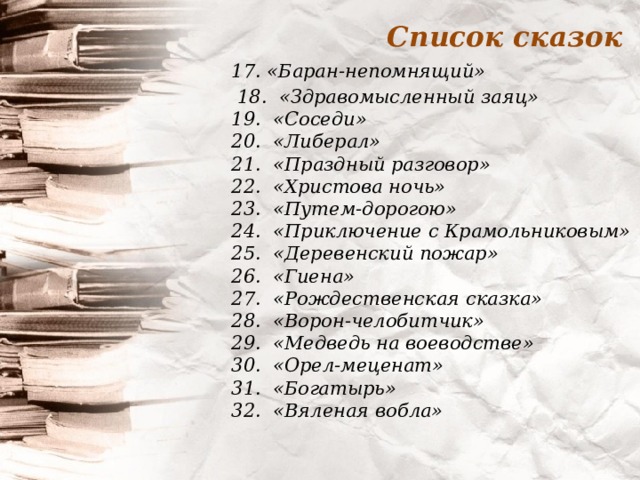

Список сказок

17. «Баран-непомнящий»

18. «Здравомысленный заяц» 19. «Соседи» 20. «Либерал» 21. «Праздный разговор» 22. «Христова ночь» 23. «Путем-дорогою» 24. «Приключение с Крамольниковым» 25. «Деревенский пожар» 26. «Гиена» 27. «Рождественская сказка» 28. «Ворон-челобитчик» 29. «Медведь на воеводстве» 30. «Орел-меценат» 31. «Богатырь» 32. «Вяленая вобла»

Подзаголовок

«Сказки для детей

изрядного возраста»

«Для детей от 7 до 70»

- Дети эти – взрослые, нуждающиеся в поучении.

- Сказки Салтыков-Щедрин писал для широких читательских кругов. Он хотел издать их в виде сборников-брошюр ценой по три копейки, чтобы любой мог их купить.

- Цензура запретила это издание, но всё же сказки дошли до читателя. Сказки отличаются истинной народностью, в них писатель выступает как защитник народных интересов.

- Цель их – пробудить народ, чтобы «дети изрядного возраста» возмужали и перестали быть детьми.

Обращение к жанру сказки

Причины интереса к жанру сказки:

- условия цензуры;

- воздействие на писателя фольклорной и литературной традиции;

- появление нового читателя, представлявшего демократические слои русского общества;

- популярность сказки как излюбленного жанра пропагандистской литературы наряду с песней (вспомните агитационные песни поэтов-декабристов А. Бестужева и К. Рылеева);

- органическая близость сказки художественному методу Салтыкова-Щедрина.

Традиции и новаторство

- С народной сказкой сказку Салтыкова — Щедрина объединяют сказочный сюжет, использование наиболее традиционных сказочных приемов. Кроме того, в основе как фольклорных, так и щедринских литературных сказок лежит народное миропонимание, комплекс представлений о добре и зле, справедливости, жестокости и т.п. в их общечеловеческом смысле.

- Однако в мире героев Щедрина границы между добром и злом, истиной и ложью нередко размываются. В его сказках, в отличие от народных, герои далеко не всегда в финале бывают наказаны за свои пороки, дурные поступки. Щедринская сказка является жанром политической сатиры, обладающим рядом художественных особенностей.

Тематика

Условно все сказки можно разделить на 4 тематические группы:

I. Тема власти, ее антинародного характера, псевдопросветительской деятельности самодержавия, взаимоотношений власти и народа II. Тема народа, его трудолюбия и тяжелого положения, вечно живущего в народе стремления к правдоискательству III. Тема интеллигенции, осуждение ее стремления приспособиться к любым формам тоталитарной власти, осмеяние разных форм подчинения насилию IV. Нравственно-этические темы Эта классификация носит общий характер. Не следует забывать, что в одной сказке могут рассматриваться сразу несколько тем

Тематика

I. Тема власти:

- ее антинародного характера (“Медведь на воеводстве”),

- псевдопросветительской деятельности самодержавия (“Орел-меценат”),

- взаимоотношений власти и народа (“Богатырь”, “Дикий помещик”, “Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил”);

Тематика

II. Тема народа:

- его трудолюбия и тяжелого положения (“Коняга”),

- покорности (“Повесть о том, как…”, “Коняга”),

- стихийности протеста (“Медведь на воеводстве”) ,

- вечно живущего в народе стремления к правдоискательству (“Ворон-челобитчик”)

Тематика

III. Тема интеллигенции:

- осуждение ее стремления приспособиться к любым формам тоталитарной власти (“Вяленая вобла”, “Либерал”),

- осмеяние разных форм подчинения насилию (“Не могу, волк не велел” в сказке “Самоотверженный заяц”, “Премудрый пискарь”),

- критического отношения к прекраснодушным мечтателям (“Карась-идеалист”)

Тематика

III. Тема интеллигенции:

- осуждение ее стремления приспособиться к любым формам тоталитарной власти (“Вяленая вобла”, “Либерал”),

- осмеяние разных форм подчинения насилию (“Не могу, волк не велел” в сказке “Самоотверженный заяц”, “Премудрый пискарь”),

- критического отношения к прекраснодушным мечтателям (“Карась-идеалист”)

Тематика

III. Тема интеллигенции:

- осуждение ее стремления приспособиться к любым формам тоталитарной власти (“Вяленая вобла”, “Либерал”),

- осмеяние разных форм подчинения насилию (“Не могу, волк не велел” в сказке “Самоотверженный заяц”, “Премудрый пискарь”),

- критического отношения к прекраснодушным мечтателям (“Карась-идеалист”)

Тематика

IV. Нравственно-этические темы (“Пропала совесть”,

“ Добродетели и пороки”).

Значение

«Диагност наших общественных зол и недугов», —

так отзывались о Салтыкове – Щедрине современники.

В небольших по объему произведениях писатель затронул множество проблем: социальных, политических, идеологических. В длинном ряду миниатюрных сказочных картин запечатлена жизнь русского общества. Писатель не только выразил свою точку зрения, но и помог читателям осмыслить социальные и моральные основы человеческой жизни и донес до людей резкую критику существующего порядка.

План урока:

Жизнь Салтыкова-Щедрина. Истоки политической и социальной сатиры его творчества

Проблематика и поэтика сказок Салтыкова-Щедрина

Замысел и история создания «Истории одного города», жанр и композиция произведения

Образы градоначальников и жителей города Глупова

Заключение. Значение творчества Салтыкова-Щедрина

Жизнь Салтыкова-Щедрина. Истоки политической и социальной сатиры его творчества

Родился Михаил Салтыков в имении Спас-Угол недалеко от Твери 15 января 1826 г. Отец был из обедневшего княжеского рода, а мать из состоятельной купеческой семьи, по натуре была человеком предприимчивым, занимающимся, в основном, приумножением немалого состояния, к детям относилась жестко и деспотично. Домашними учителями у Михаила были крепостной художник, священник, студент и гувернантка. Воспоминания о семейной жизни послужили основой для создания сюжетов и образов «Господ Головлевых» и «Пошехонской старины».

В 10 лет поступает в Московский дворянский институт, где был одним из первых учеников, спустя 2 года продолжил обучение в Царскосельском лицее, где начал сочинять стихи, по мнению преподавателей, содержания «неодобрительного». По лицейской традиции ежегодно среди выпускников выбирался «наследник Пушкина», Салтыков в 13 выпуске был удостоен этого звания. В лицейские годы появились его первые публикации.

В 1844 г. в Военном министерстве начинается его служба. В это время он посещает кружок Петрашевского, члены которого увлекались идеями французских социалистов, знакомится со многими литераторами, в том числе и с Белинским, сотрудничает в качестве рецензента[1] с самыми популярными журналами. За публикации повестей «Противоречие» (1847г.) и «Запутанное дело» (1848 г.), в которых цензурой были усмотрены злонамеренные «идеи, потрясшие Западную Европу» революциями, был сослан канцелярским служащим в Вятку под строгий надзор местных властей. Несмотря на опалу, ему, благодаря своим деловым качествам, удалось продвинуться по службе, со временем он стал руководителем губернской канцелярии и чиновником по особым поручениям при губернаторе, т.е. его доверенным лицом. Именно в этом губернском городке Щедрин стал свидетелем «безобразий провинциальной жизни», казнокрадства, бюрократизма, взяточничества и очковтирательства[2] среди чиновников. Впечатления вятской жизни будут отражены в «Губернских очерках» (1856г.), напечатанных в «Русском вестнике». После кончины Николая I, Салтыкову позволили покинуть Вятку. Поселившись в Петербурге, он служит в Министерстве внутренних дел. Тогда же вопреки воле практичной и деспотичной матери обвенчался с бесприданницей Елизаветой Болдиной, дочерью вятского губернатора, за что был лишен материальной поддержки семьи. Как чиновник, обладающий незаурядным административным опытом, был назначен вице-губернатором Рязанской, затем Тверской губерний. Принципиальный и неподкупный, он возбуждал уголовные дела против произвола помещиков, решительно боролся со злоупотреблениями и взяточничеством среди чиновников. В 1862 г. добровольно уходит со службы и начинает сотрудничать с журналом «Современник», после закрытия которого цензурным комитетом в 1866 г. возвращается к государственной службе, его назначают начальником Казенной палаты. В этой должности он служит в Пензе,Туле, Рязани, ревностно относясь к своим обязанностям, не допуская расхищения казенных средств. Из-за кляузничества[3], многочисленных доносов «притесняемых» им нечистых на руку чиновников и конфликтов с губернскими властями вынужден был в 1868 г. выйти в отставку, дослужившись до действительного статского советника. Теперь Салтыков-Щедрин отдавал все время литературной деятельности, проявил себя как талантливый журналист и издатель, работая в «Отечественных записках». По завещанию Некрасова стал после его смерти главным редактором и руководил редакцией журнала до его закрытия цензурой в 1884 г. Как писатель прославился своими сатирическими очерками, особое признание получили романы «История одного города», «Господа Головлевы». Из-за болезней последние годы часто проживал за границей. 28 апреля 1889 г. скончался, работая за письменным столом. Погребен В Петербурге на Волковом кладбище.

Проблематика и поэтика сказок Салтыкова-Щедрина

Салтыкова-Щедрина, как сатирика, интересовали истоки, а не внешние стороны социальных пороков, для обличения которых он писал фельетоны[4], памфлеты[5] и сказки, используя «эзопов язык» в литературе, то есть посредством иносказания повествуя об насущном, как в баснях Эзопа, древнегреческого поэта-баснописца.

При создании сказок Салтыков-Щедрин взял за основу фольклорную манеру изложения, понимая, что народные сказкислужили не только для развлечения, а выполняли и дидактическую роль, обучая нравственным правилам и целям в жизни. Используя опыт народного творчества, жанры басен и притч Салтыков-Щедрин создал новый, оригинальный жанр социальной и политической сказки, предназначенной «детям изрядного возраста», в них переплетены злободневная реальность и фантастика. Всего написано 32 сказки, 29 в последнее десятилетие жизни. Благодаря аллегории[6] и эзоповскому языку, за внешним повествованием проступают на втором плане подлинные суждения автора.

В «Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил», сказочной истории, переданы мысли писателя об безропотности народа и паразитизме его властителей. Очутившиеся на безлюдном острове два генерала оказались совершенно беспомощными, искренне удивляясь, «что человеческая пища» в своем первоначальном виде летает, плавает и растет. Страдая от голода, они пробовали насытиться «Московскими ведомостями», лайковыми перчатками, один пытался у другого откусить орден, даже чуть не съели друг друга. Так и померли бы от голода, не окажись на острове мужика.

Образ мужика, способного прокормить генералов и благодарного, что его «мужицким трудом не гнушались», обремененного чувством вины за все, в чем даже и не виноват, плетущего для себя веревку, которой его связывают, чтобы не сбежал, и получившего в награду лишь полтинник и стопку водки, вызывает недоумение. Мысль о том, что можно заняться обустройством собственной жизни без ненужных дармоедов мужику даже в голову не приходит.

Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил

В сказке «Пропала совесть» этическое понятие совести, как основы нравственности, передано посредством образа «ветошки», старой тряпицы, ненужной в жизни людей всех слоев и сфер общества. От совести стараются избавиться, потому что она не дает спокойно жить, от неправедных поступков и причиненного ими зла люди начинают мучиться. Но, лишившись совести, люди, развращенные безнаказанностью и вседозволенностью, деградируют духовно, стремятся ради личной выгоды ухватить лишь свой кусок, превращаясь в животных, тем самым неосознанно обрекая себя на самоуничтожение.

Валяющуюся на дороге совесть, затоптанную и оплеванную, подбирает пьянчужка, но, словно прозрев, как никчемна его жизнь, старается избавиться от тягостной находки и подбрасывает ее кабатчику. Тот начинает мучиться, что наживается на спаивании народа, бьет бутылки и выливает все хмельное в канаву. Но его жена, чтобы спасти источник наживы, подбрасывает непотребную совесть в карман квартальному надзирателю, который, устыдившись поборов с торговцев, начинает возвращать им деньги. Совестливый надзиратель становится посмешищем для всех. Довелось совести попасть к ростовщику, в чьем семействе даже детишки любят считать деньги. Но финансист, почуяв подвох совести, проворно пристроил ее в благотворительный фонд генерала, в котором совесть вообще затерялась. Побывав у многих, нигде не найдя себе приюта, совесть просится в невинное детское сердце, надеясь, что там она приживется и вырастет.

В сказке «Премудрый пескарь» звучит насмешка над глупостью житейской «мудрости» пескаря, который, прячась от любых потрясений в своей норке, не замечал, как бесцветна и безрадостна была его жизнь. В образе пескаря изображен трусливый обыватель, наделенный «рыбьими» чертами и качествами, который предпочитает спокойную, относительно безопасную жизнь, прячась в мутную тину мнительности, предрассудков и житейских страхов. Он холоден, молчалив и труслив, его убеждения и взгляды мещанские и косные. Пескарь дрожал и боялся на протяжении всей жизни, которая прошла незаметно, словно ее и не было.

Сказки Салтыкова-Щедрина уникальны по своей жанровой природе и злободневности[7].

Премудрый пескарь

Замысел и история создания «Истории одного города», жанр и композиция произведения

В 1869 г. в «Отечественных записках» печатаются отдельные главы «Истории одного города», в 1870 г. издается полностью произведение, написанное в жанре фантастически гротескного[8] сатирического романа.

Основная проблема в романе – система взаимоотношений власти и народа, построенной на произволе, корысти, обмане со стороны правящих и рабской покорности, пассивности, страхе простых людей и их слепой вере в «батюшку царя».

Произведение имеет летописную форму, повествование ведется от лица провинциального архивариуса[9], который нашел в городском архиве старые тетради глуповских летописцев и использовал их для своего рассказа. В нем прослеживаются параллели истории Глупова с российскими историческими фактами. В книге нет традиционного сюжета. Каждая из 16 глав представляет отдельную историю, которые обрамлены[10] в начале и в завершении повествованием издателя.

История города с 1731 по 1825 г. представляет собой фантасмагорическое[11] описание истории жителей и их градоначальников. Салтыков-Щедрин представил обобщенную гротескную «физиономию города», в истории которого отражены всевозможные преобразования и реформы, проводимые управленцами повсеместно.

Образы градоначальников и жителей города Глупова

Произошли глуповцы от древнего народа, прозванных головотяпами, ибо тяпались головами по всему, что было, которые для поддержания порядка искали себе правителя. Многие глупые князья отказывались править такими же глупыми головотяпами, только один, прозвав их глуповцами, поставил своим наместником «вора-новотора». На болотах у трех рек среди семи гор основали головотяпы город Глупов, который представлял собой множество кривых улочек с глухими переулками, непроходимыми в ненастье, и большими пустырями. На Дворянской и Большой улицах в центре города находятся здания городского управления, суда, казначейства, дворянской опеки, уездных училищ, полицейских участков и пожарной части, есть две площади с церквями и колокольней, а также множество кабаков, любимых горожанами. На окраинах город окружен слободками: Болотной, Навозной, Солдатской, Стрелецкой, Пушкарской, Негодницей, в которых проживали потомки ссыльных стрельцов, пушкарей и солдатки, не чуждающиеся «зазорного[12] ремесла».

Образы глуповцев напоминают обывателей любого провинциального городка. Горожане глупы и невежественны, но беспечны, терпеливы и простодушны, они привыкли к причудам, нелепостям, тупости и бездеятельности градоначальников, при которых в городе процветали пьянство и блуд, возникали пожары, наступали засушливые и голодные годы. Глуповцы, несмотря на испытания, подвержены «упорному начальстволюбию», новых градоначальников встречают с ликованием, ждут от них перемен к лучшему, восторженно называя «красавчиками» и «умницами». Но даже разочаровавшись в своих ожиданиях, «бунтуют, стоя на коленях» и без начальства чувствуют себя осиротевшими. Привыкшие сносить любые бедствия, они необычайно живучи, даже уничтоженные до последнего, опять возрождались.

Краткое ознакомление с градоначальниками Глупова и их деяниями представлено в «описи», которой посвящена отдельная глава. Упомянуты летописцами 22 градоначальника,которые своей деятельностью или полным ее отсутствием наносили только вред своему народу. Каких только правителей не было в городе: бывший повар-итальянец Амадей Мануйлович Климентий, бывший парикмахер курляндского герцога Фотий Петрович Ферапонтов, беглый грек Ламврокакис, отставной денщик князя Потемкина Петр Петрович Фердыщенко, любитель женщин князь Микаладзе, увеличивший население Глупова вдвое, отчего умер от истощения сил, и другие весьма колоритные персоны. Их правление по сути является пародийной копией управленческой деятельности различных государственных инстанций[13].

Гротескные и странные образы градоначальников представляют собой собирательный образ власти. Они довольно разнообразны по характерам, но поразительно однообразны в одном: вся их деятельность абсурдна и нелепа, невозможно было определить, «что делали эти люди, о чем думали, какие задачи преследовали». Но почти каждый из них убежден, что необходимо выколачивать недоимки[14], пресекать крамолу[15], а население нужно сечь[16]. Среди вереницы этих управленцев стоит отметить некоторых.

Бессмысленным и кратким было правление градоначальника, прозванного «Органчиком». Молчаливый и угрюмый господин Брудастый, работавший без устали над написанием приказов, имевший в голове устройство в виде органчика[17], мог исполнять только две пьесы «Разорю» и «Не потерплю». Когда механизм сломался, он смог и вовсе фыркать только бредовое «…плю». При нем «неслыханная деятельность» кипела среди чиновников и полиции, внушая глуповцам страх и уныние. Обнаружив как-то своего градоначальника с отдельно лежавшей головой, город впал в панику, ему заказывают новую голову-орган, но и старую удалось починить. Так горожане получили двух градоначальников с одинаково говорящими головами, которых, совершенно запутавшись, объявили самозванцами, изъяли, поместили в сосуды со спиртом и увезли для освидетельствования. Но за 7 дней «безначалия» начались междоусобные войны и анархия.

«Органчик»

Градоначальник Прыщ Иван Пантелеевич, человек простой и глупый, бывший военный, имевший заслуги за участие в парадах, а не в сражениях. Он решил править без затей, упрощенно, чтобы «отдохнуть», посвящая все время приемам, балам и охоте. Прыщ не вмешивается в жизнь обывателей города, прекратив все служебные дела. Благодаря его бездействию, горожане богатеют, пополняя налогами и состояние самого градоначальника. Одна лишь странность смущает глуповцев, что спит Прыщ в леднике, обставленный мышеловками. Оказалось, что у него была «фаршированная голова», которую он берег от мышей и жары. Местный предводитель дворянства разоблачил градоначальника и съел его голову.

Прыщ

Угрюм-Бурчеев, прохвост и окончательный «подлинный идиот» с никогда не улыбавшимся «деревянным лицом» и «свободным от мысли» взором, решил создать образцовое социальное устройство, согласно «систематическому бреду» в своей голове. Авторитарное правление страдающего манией величия безумца сделало жизнь глуповцев неспокойной, тоскливой и несчастной. Угрюм-Бурчеев переименовал город в Непреклонск, превратив его в военное поселение с прямыми улицами и серыми домами для одинаковых семей с регламентированным числом престарелых, детей и домашних животных. Мужчины были вынуждены носить единообразные мундиры и ходить на работу по расписанию,женщины должны рожать только зимой. Были установлены только два праздника, в которые вместо работы позволялось маршировать. В своей страсти к уравнительности этот правитель обезличил население города, который чудовищными преобразованиями разрушил до основания. Даже речку пытался переустроить и забросать мусором, направив ее течение вверх, а не вниз. Но природа, взбунтовавшись всем своим естеством, насылает на город великое и ужасное «Оно». Наступает мрак, землетрясение, «не то ливень, не то смерч», и Угрюм-Бурчеев исчезает. Так «история прекращает течение свое».

Угрюм-Бурчеев

«Историю одного города» можно считать антиутопией, предсказывающей страшные последствия бездарного и противоестественного построения общества. Сам Салтыков-Щедрин говорил, что написал сатиру не «историческую, а обыкновенную», изобразил «характеристические черты русской жизни», которые приводят к «необеспеченности жизни, произволу, непредусмотрительности, недостатку веры в будущее» и пр.

Заключение. Значение творчества Салтыкова-Щедрина

Непонимание и нежелание узнавать себя в персонажах Салтыкова-Щедрина отражалось во многих негативных отзывах современников о его творчестве, его пренебрежительно называли сказочником, памфлетистом[18], карикатуристом[19], а его сюжеты фантазиями, не имеющими ничего общего с действительностью. Противники упрекали в отсутствии идеалов, положительных героев и устремлений, усматривая в его произведениях «оплёвывание» и подтасовку фактов русской жизни, называли самым скандальным, вредным и даже паскудным автором для своего Отечества.

Тем не менее, многие понимали творчество Салтыкова-Щедрина, называя «великим диагностом[20] всех общественных зол» и пороков и защитником от этих внутренних врагов. Высоко ценили его сатиру Толстой, Тургенев, Горький, Чехов и другие. Булгаков называл Салтыкова-Щедрина своим учителем, у которого он почерпнул множество идей для своих сюжетов и образов.

Несмотря на то, что писал Салтыков-Щедрин более 150 лет назад, его сюжеты очень похожи на многое, что происходит в современном мире, а персонажи его произведений узнаваемы в окружающих людях.

Словарь

1. Рецензент – человек, написавший рецензию, отзыв.

2. Очковтирательство – подлог, обман, желание представить факты в приукрашенном виде.

3. Кляузничество – написание кляуз, доносов.

4. Фельетон – небольшое сатирическое произведение на злободневную тематику.

5. Памфлет – остросатирическое произведение обличительного характера.

6. Аллегория – иносказательное изображение или представление реальных явлений или отвлеченных понятий посредством художественного образа.

7. Злободневность – актуальность, современность.

8. Гротескный – комически уродливо изображенный, карикатурный.

9. Архивариус – служащий архива, хранитель документов.

10. Обрамленный – заключенный в рамку, вставленный.

11. Фантасмагорическое – причудливо нагроможденное, нереальное, бредовое.

12. Зазорное – неприличное, достойное осуждения, постыдное.

13. Инстанция – ступень, место учреждения в государственной системе.

14. Недоимки – долги, неуплата налогов или платежей.

15. Крамола – противозаконные, антигосударственные действия.

16. Сечь – пороть, наказывать.

17. Органчик – устройство с заводным механизмом, исполняющее музыку.

18. Памфлетист – писатель, критикующий и обличающий что-либо.

19. Карикатурист – художник, изображающий в сатирической манере.

20. Диагност – специалист, устанавливающий диагноз заболевания.