История кавалера де Грие и Манон Леско *

Предуведомление автора «Записок знатного человека»

Хотя я мог бы включить историю приключений кавалера де Грие в мои «Записки» [1], мне показалось, ввиду отсутствия связи между ними, что читателю будет приятнее видеть ее отдельно. Столь длинная повесть прервала бы слишком надолго нить моей собственной истории. Как ни чужды мне притязания на звание настоящего писателя, я хорошо знаю, что повествование должно трудным для восприятия, — таково предписание Горация:

Ut jam nunc dicat jam nunc debentia dici,

Pleraque differat et praesens in tempus omittat

[Надо сегодня сказать лишь то, что уместно сегодня,

Прочее все отложить и сказать в подходящее время (лат.)].

Даже не нужны ссылки на столь высокий авторитет, чтобы доказать эту простую истину, ибо сам здравый смысл подсказывает такое правило.

Ежели читатели нашли приятной и занимательной историю моей жизни, смею надеяться, что они будут не менее удовлетворены этим добавлением к ней. В поведении г-на де Грие они увидят злосчастный пример власти страстей над человеком. Мне предстоит изобразить ослепленного юношу, который, отказавшись от счастья и благополучия, добровольно подвергает себя жестоким бедствиям; обладая всеми качествами, сулящими ему самую блестящую будущность, он предпочитает жизнь темную и скитальческую всем преимуществам богатства и высокого положения; предвидя свои несчастья, он не желает их избежать; изнемогая под тяжестью страданий, он отвергает лекарства, предлагаемые ему непрестанно и способные в любое мгновение его исцелить; словом, характер двойственный, смешение добродетелей и пороков, вечное противоборство добрых побуждений и дурных поступков. Таков фон картины, которую я рисую. Лица здравомыслящие не посмотрят на это произведение как на работу бесполезную. Помимо приятного чтения, они найдут здесь немало событий, которые могли бы послужить назидательным примером; а, по моему мнению, развлекая, наставлять читателей[2] — значит оказывать им важную услугу.

Размышляя о нравственных правилах, нельзя не дивиться, видя, как люди в одно и то же время и уважают их, и пренебрегают ими; задаешься вопросом, в чем причина того странного свойства человеческого сердца, что, увлекаясь идеями добра и совершенства, оно на деле удаляется от них. Ежели люди известного умственного склада и воспитания присмотрятся, каковы самые обычные темы их бесед или даже их одиноких раздумий, им нетрудно будет заметить, что почти всегда они сводятся к каким-либо нравственным рассуждениям. Самые сладостные минуты жизни своей они проводят наедине с собой или с другом, в задушевной беседе о благе добродетели, о прелестях дружбы, о путях к счастью, о слабостях натуры нашей, совращающих нас с пути, и о средствах борьбы с ними. Гораций и Буало называют[3] подобную беседу одним из прекраснейших и необходимейших условий истинно счастливой жизни. Как же случается, что мы так легко падаем с высоты отвлеченных размышлений и вдруг оказываемся на уровне людей заурядных? Я впал в заблуждение, если довод, который сейчас приведу, не объясняет достаточно противоречия между нашими идеями и поведением нашим: именно потому, что нравственные правила являются лишь неопределенными и общими принципами, весьма трудно бывает применить их к отдельным характерам и поступкам.

Приведем пример. Души благородные чувствуют, что кротость и человечность — добродетели привлекательные, и склонны им следовать; но в ту минуту, как надлежит эти добродетели осуществить, добрые намерения часто остаются невыполненными. Возникает множество сомнений: действительна ли это подходящий случай? И в какой мере надо следовать душевному побуждению? Не ошибаешься ли ты относительно данного лица? Боишься оказаться в дураках, желая быть щедрым и благодетельным; прослыть слабохарактерным, выказывая слишком большую нежность и чувствительность; словом, то опасаешься превысить меру, то — не выполнить долг, который слишком туманно определяется общими понятиями человечности и кротости. При такой неуверенности только опыт или пример могут разумно направить врожденную склонность к добру. Но опыт не такого рода преимущество, которое дано в удел всем; он зависит от разных положений, в какие человек попадает волею судьбы. Остается, следовательно, только пример, который для многих людей и должен служить руководством на пути добродетели.

Именно такого рода читателям и могут быть крайне полезны произведения, подобные этому, по меньшей мере в том случае, когда они написаны человеком достойным и здравомыслящим. Каждое событие, здесь излагаемое, есть луч света, назидание, заменяющее опыт; каждый эпизод есть образец нравственного поведения; остается лишь применить все это к обстоятельствам своей собственной жизни. Произведение в целом представляет собою нравственный трактат[4], изложенный в виде занимательного рассказа.

Строгий читатель оскорбится, быть может, тем, что я в мои годы[5] взялся за перо, чтобы описать любовные приключения и превратности судьбы; но, ежели рассуждение мое основательно, оно меня оправдывает; если же оно ложно, ошибка моя послужит мне извинением.

Примечание. По настоянию тех, кто ценит это маленькое произведение, мы решили очистить его от значительного числа грубых ошибок, вкравшихся в большинство его изданий. Кроме того, в него внесено несколько добавлений[6], которые показались нам необходимыми для полноты характеристик одного из главных персонажей.

Часть первая

Прошу читателя последовать за мною в ту эпоху жизни моей, когда я встретился впервые с кавалером де Грие: то было приблизительно за полгода до моего отъезда в Испанию[7]. Хотя я редко покидал свое уединение, желание угодить дочери побуждало меня иногда предпринимать небольшие путешествия, которые я сокращал, насколько то было возможно.

Однажды я возвращался из Руана, куда она просила меня съездить похлопотать в нормандском парламенте[8] о земельных владениях моего деда по материнской линии. Пустившись в путь через Эвре[9], мой первый ночлег, я собирался на другой день отобедать в Пасси, отстоящем от него на пять или шесть миль. При въезде в деревню меня поразило смятение жителей; они выбегали из домов, стремясь толпой к дверям скверной гостиницы, перед которой стояли две крытые телеги. Вид лошадей, еще не распряженных и дымившихся от усталости и жары, показывал, что повозки только что прибыли.

Я задержался на минуту, чтобы осведомиться о причинах суматохи; но я немногого добился от любопытных поселян, которые, не обращая ни малейшего внимания на мои расспросы, продолжали, беспорядочно толкаясь, сбегаться к гостинице; наконец появившийся в дверях полицейский с перевязью и мушкетом на плече по моему знаку приблизился ко мне; я попросил его изложить мне причину беспорядка. «Пустое дело, сударь, — сказал он, — тут находится проездом дюжина веселых девиц, которых я с товарищами сопровождаю[10] до Гавра, где мы погрузим их для отправки в Америку. Среди них есть несколько красоток, это, очевидно, и возбуждает любопытство добрых поселян».

вернуться

*

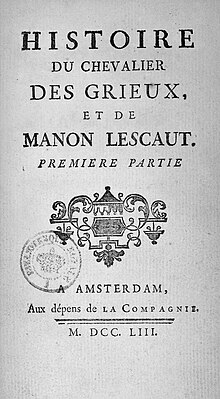

«История кавалера де Грие и Манон Леско» была впервые напечатана в 1731 году в Голландии как VII том «Записок и приключений знатного человека, удалившегося от света», хотя она сюжетно и не связана с «Записками знатного человека».

В 1731 году аббат Прево переехал в Голландию, куда, по-видимому, привез уже вполне законченную «Историю кавалера де Грие и Манон Леско», намереваясь предложить ее амстердамским издателям. Однако ввиду исключительного успеха четырехтомных «Записок знатного человека» голландские книготорговцы предпочли получить от писателя продолжение этого романа. Нуждаясь в деньгах, Прево взялся написать еще два тома «Записок», к которым из коммерческих соображений был присоединен еще один том, содержавший в себе «Историю кавалера де Грие и Манон Леско», причем сам автор в обращении к читателю вынужден был признаться, что история эта никак не связана с событиями, о которых говорится в «Записках».

Во Франции «История кавалера де Грие и Манон Леско» была впервые выпущена в 1733 году с пометкой «Амстердам» (в действительности книга была напечатана в Руане).

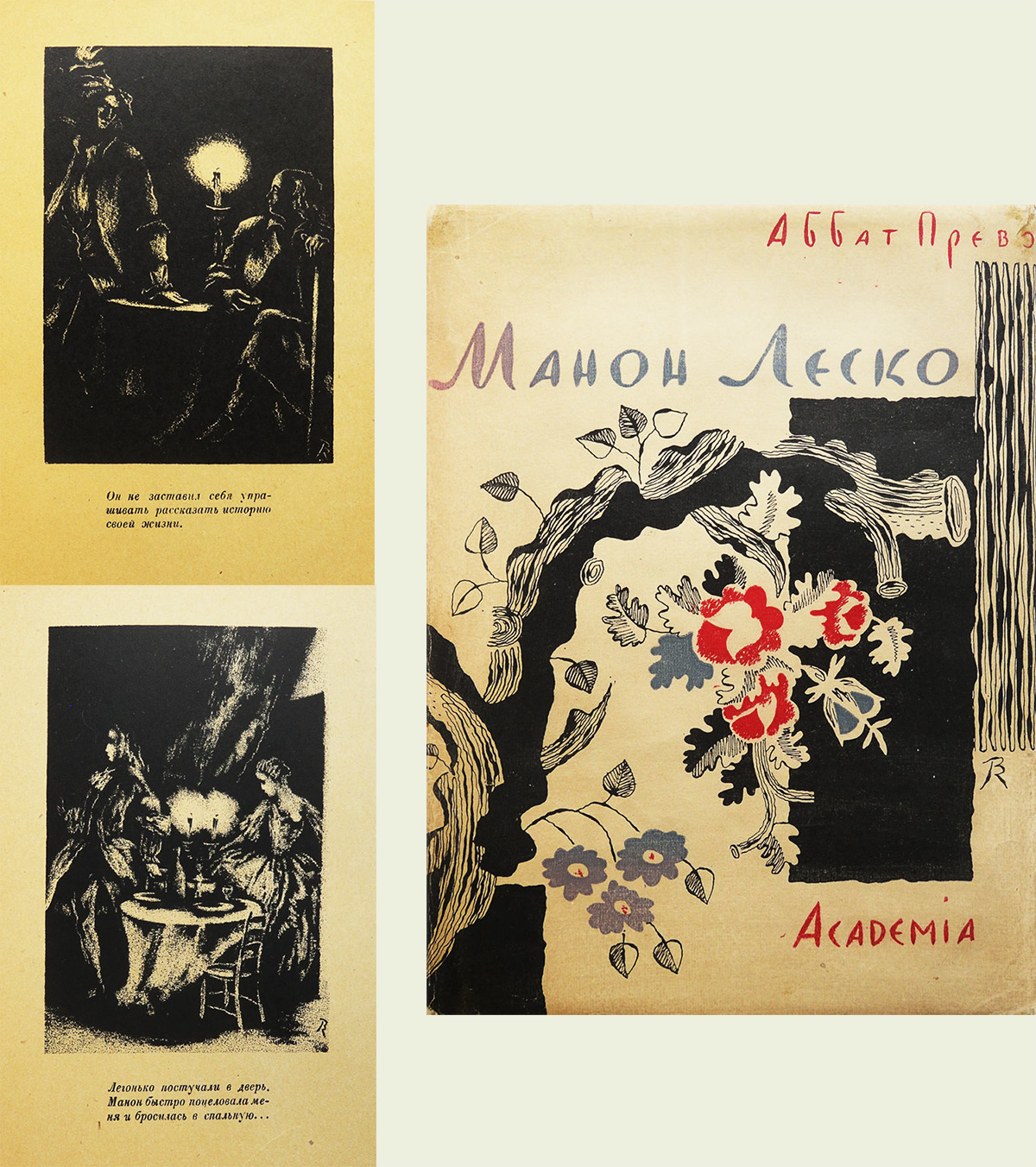

С тех пор «История кавалера де Грие и Манон Леско» выходила бесчисленное количество раз и в виде дорогих книг с иллюстрациями знаменитых художников, и в массовых грошовых изданиях, и томами большого формата с широкими полями, и в виде миниатюрных карманных томиков, и малотиражными нумерованными изданиями, рассчитанными на библиофилов, и в виде «академических» изданий с предисловиями, примечаниями, библиографическими справками, вариантами и т. п.

В России повесть была впервые напечатана в 1790 году (хотя перевод «Записок знатного человека» был издан у нас еще в 1756— 1764 гг.).

В дальнейшем появилось несколько новых переводов повести: анонимный под названием «История Маши Леско и кавалера де Грие» (1859), Д. В. Аверкиева (1891 и 1892), И. Б. Мандельштама (1926), М. А. Петровского (изд. Academia, 1932 и 1936), Б. А. Кржевского (1951 и 1957).

В 1964 году издательство «Наука» выпустило в свет перевод М. А. Петровского в серии «Литературные памятники».

вернуться

1

…Хотя я мог бы включить историю приключений кавалера де Грие в мои «Записки»… — Аббат Прево приписывает «Записки знатного человека» маркизу, путешествующему по разным странам под именем господина де Рокенкура в сопровождении своего воспитанника. Первая встреча маркиза с кавалером де Грие произошла перед поездкой маркиза в Испанию, и описание этой встречи должно было занять место в III томе «Записок». Вторая их встреча, когда де Грие поведал маркизу свою историю, имела место два года спустя.

вернуться

2

…развлекая, наставлять читателя… — Одно из основных положений поэтики классицизма.

вернуться

3

Горациий и Буало называют… — Имеются в виду следующие строки Горация («Сатиры», II, VI, 72—76): «Наш разговор не о том, хорошо ли и ловко ли пляшет Лепос, — но то, что нужнее, что вредно не знать человеку. Судим: богатство ли делает счастливым иль добродетель: выгоды или наклонности к дружбе вернее приводят; иль в чем свойство добра и в чем высочайшее благо?» (перевод М. Дмитриева, а также VI послание Буало, где поэт говорит: «Отрешившись от треволнений, потолкуем, Ламуаньон, о добродетелях, которые занимают твой ум; обсудим, какие блага истинны и какие — ложны и должен ли честный человек страдать от своих недостатков; побеседуем о том, что скорее ведет нас к славе — обширные знания или незыблемая добродетель».

вернуться

4

Произведение в целом представляет собою нравственный трактат… — По этому поводу Анатоль Франс замечает: «Создав как нельзя более легко это чудо искусства, Прево написал две страницы назидательного содержания, чтобы предпослать их роману. Это как бы шаль, наброшенная на плечи мадемуазель Манон. В этом маленьком отрывке он ставит себе в заслугу то, что написал сочинение, долженствующее пойти на пользу нравам. Не спорю, вы правы. Но эти прекрасные мысли пришли вам на ум, дорогой аббат, лишь после того, как была написана книга. Пока вы водили пером, вас вдохновляли воспоминания о ваших первых увлечениях — и только» (А.Франс. Приключения аббата Прево. Перевод Н.Д.Эфрос).

вернуться

5

…я в мои годы… — Знатному человеку, которому Прево приписывает рассказ о его жизни, во время вторичной встречи с де Грие было 58 лет.

Примечание. — Оно появилось впервые в издании 1753 года.

вернуться

6

…внесено несколько добавлений… — Единственное значительное добавление — эпизод с итальянским князем (в начае второй части), дополняющий характеристику Манон.

вернуться

7

…за полгода до моего отъезда в Испанию. — В III томе «Записок знатного человека» имеются сведения, позволяющие точно определить время первой встречи автора «Записок» с де Грие: она произошла в 1715 году.

вернуться

8

…похлопотать в нормандском парламенте… — В дореволюционной Франции парламентами назывались суды. Всего насчитывалось двенадцать провинциальных парламентов; они были подчинены парижскому. На парламенты были возложены также и некоторые административные функции.

вернуться

9

Эвре — городок между Парижем и Руаном. В 1726-1727 годах Прево выступал в Эвре в качестве проповедника.

вернуться

10

…дюжина веселых девиц, которых я… сопровождаю… — Начиная с 1699 года французское правительство стало принимать решительные меры, чтобы заселить территорию на берегу Мексиканского залива, занятую Францией и названную в честь Людовика XIV Луизианой. Помимо того, что в колонию усиленно вербовали добровольцев, туда в принудительном порядке ссылали девушек и юношей дурного поведения, о чем говорят многочисленные документы и свидетельства очевидцев.

Вот одно из таких описаний: «Утром восемнадцатого сентября 1719 года в церкви Сен-Мартен-де-Шан, в Париже, было обвенчано сто восемьдесят девушек и столько же юношей, взятых из тюрьмы этого прихода, равно как и из других парижских тюрем; несчастным девушкам была предоставлена возможность выбрать себе мужей среди большего числа юношей. После совершения обряда их сковали попарно, мужа и жену, и отправили в дорогу в сопровождении трех тележек с поклажей; тележки предназначаются для того, чтобы дать людям время от времени отдохнуть, а также на тот случай, если кто-нибудь заболеет; партию конвоируют до Ла-Рошели двадцать солдат, а оттуда она будет направлена на Миссисипи—в надежде на лучшее будущее».

Однако колониальные власти вскоре стали возражать против присылки в колонии публичных женщин. Из следующего сообщения явствует, что заинтересованные учреждения обратились к самому королю:

«Король соизволил разрешить „Западной Компании“ извлекать молодых людей обоего пола, воспитываемых в приютах Бисетр, Питье, Главном Приюте и Воспитательном Доме, а также девушек и юношей, находящихся там в заключении, ибо Компания сообщила, что распутные девушки, переселенные на Миссисипи и в другие французские колонии, причинили там великие беспорядки своим развратом и дурными болезнями, что нанесло большой ущерб торговле и делам Компании. Уверяют, будто одни только парижские приюты могут дать четыре тысячи человек» («Журнал Регентства» Жана Бюва; цит. по предисловию de Lescure к «Манон Леско», изд. Quantin, 1879 г.).

Кто решится пойти рассказать о своей нищете чужому человеку и просить его поделиться с тобой своим достатком? Только подлая душа способна на это по своей низости, не дающей чувствовать постыдность такого поступка, или же смиренный христианин по избытку великодушия, который возвышает его над чувством стыда. Я не был ни подлецом, ни добрым христианином: я бы пожертвовал полжизни, лишь бы избежать такого унижения.

Немного людей знает силу глубоких душевных потрясений. Большинство человечества чувствительно лишь к пяти-шести страстям, к которым сводятся все их жизненные волнения. Отнимите у них любовь и ненависть, радость и печаль, надежду и страх, — никаких других чувств у них не останется. Но люди более высокого склада могут волноваться на тысячу разных ладов; кажется, будто они наделены более чем пятью чувствами и способны вмещать чувства и мысли, преступающие обычные границы природы; и так как они сознают свое превосходство, возвышающее их над толпой, они ценят его больше всего на свете. Поэтому их так тяжко ранят насмешки и презрение, поэтому всего мучительнее переносят они чувство стыда.

… любовь, хотя и обманывает весьма часто, обещает, по крайней мере, утехи и радости, тогда как религия сулит лишь молитвы и печальные размышления.

Мы кинулись друг другу в объятия в страстном порыве, очарование которого знают любовники, испытавшие трехмесячную разлуку.

Нет ничего более восхитительного и ничто не делает большей чести добродетели, чем доверие к людям, честность которых заведомо известна; знаешь, что, обращаясь к ним, можно ничего не опасаться: если они и не в состоянии предложить помощь, можно быть уверенным, по крайней мере, что всегда, встретишь с их стороны доброту и сочувствие. И сердце, которое так старательно замыкается перед остальными людьми, непроизвольно раскрывается в их присутствии, подобно цветку, распускающемуся под благотворным влиянием весенних ласковых лучей солнца.

Самое известное произведение Антуана-Франсуа Прево в разные эпохи вызывало у читателей противоречивые чувства: при жизни автора «Манон Леско» осудили за безнравственность, в следующем веке романтики превозносили эту книгу за изображение роковой страсти, сегодня ее нередко критикуют за излишний морализм. «Горький» обратился к специалисту по французской литературе, профессору МГУ Наталье Пахсарьян с просьбой рассказать об устройстве художественного мира этого романа.

Заметили ли вы, любезные читатели, что в последнее время стало особенно хорошим тоном ругать классическую литературу? Делают это разные люди и по разным поводам: то говорят о ненужности классики для повседневной жизни и работы (для чего инженеру читать «Принцессу Клевскую», задавался вопросом бывший французский президент Никола Саркози), то об опасности ее для незрелых умов (наши школьники не могут правильно понять сказки Салтыкова-Щедрина, беспокоилось Министерство образования), а то просто о скучной назидательности классических произведений, нудно и в лоб пытающихся научить читателей высокой морали (примерам несть числа).

В число последних время от времени попадает и роман аббата Прево «Манон Леско», что можно счесть парадоксом: ведь эта книга некогда вызвала скандал как безнравственное произведение и была приговорена к сожжению. Впрочем, даже те из современников, кто полагал, что роман следует сжечь, отмечали «недурной слог» автора, а «Парижская придворная и городская газета» с досадой констатировала: «Книга написана с таким мастерством и так занимательно, что даже порядочные люди сочувствуют мошеннику и распутной девке». Это-то мастерство и послужило основанием для упреков автору со стороны критиков-моралистов не только в XVIII веке, но и столетием позже: Барбе д’Оревийи, например, упрекал Прево за то, что «романист убил в себе моралиста» и ускорил порчу нравов, сделав свою безнравственную героиню такой привлекательной.

Сам же автор романа, утверждая свое желание «наставить читателя, развлекая его», никак, на первый взгляд, не выделяется из ряда сочинителей классической эпохи. Быть может, писатель просто потерпел неудачу в своем искреннем стремлении научить добродетели? Или прав Анатоль Франс, утверждавший, что «прекрасные мысли» о назидании пришли к писателю задним числом и представляют собой «шаль, наброшенную на плечи Манон», чтобы героиня выглядела более благопристойно?

История создания и рецепции романа Прево, как кажется, поможет точнее разобраться и в намерениях автора, и в художественном результате.

«Приключения кавалера де Грие и Манон Леско» — таково было первоначальное название — впервые вышли из печати в 1731 году в Амстердаме в качестве VII тома первого романа Прево «Мемуары и приключения знатного человека, удалившегося от света» (1728–1731). В 1733 году книга была опубликована в Париже и немедленно вызвала скандал, что заставило автора в следующем году выступить в своем журнале «За и против» в защиту своего сочинения, а в 1735 году — выпустить новый парижский тираж с указанием на публикацию якобы в Амстердаме. Это, однако, не спасло роман: тираж был арестован. Когда в 1753 году Прево опубликовал новое издание книги, он изменил ее название (отныне она стала «Историей кавалера де Грие и Манон Леско»), несколько смягчил наиболее откровенные высказывания, а также включил в текст эпизод с итальянским князем, дополняющим «положительную сторону» характера Манон. И все же попытка пойти на компромисс и умерить пыл критики способствовала росту популярности романа гораздо в меньшей степени, чем заложенная в нем с самого начала поэтика двойственности, создающая не только неуловимость и загадочность образа Манон Леско, остро прочувствованную романтиками, но и двусмысленность повествования в целом.

С одной стороны, конкретизируя формулу «поучать, развлекая», повествователь отказывается от абстрактных назиданий и описывает некий этический казус, чтобы реализовать намеченную цель и создать «трактат о морали, приятным образом сведенный к упражнению». С другой стороны — когда Ренонкур объявляет, что «каждое событие, здесь излагаемое, есть луч света, назидание, заменяющее опыт; каждый эпизод есть образец нравственного поведения», что «каждое приключение здесь — модель, по которой можно формировать себя», эти слова странным образом не согласуются с содержанием рассказа де Грие: события его жизни с Манон — скорее образцы «безнравственного поведения» равно и героини, и самого героя. Ведь влюбившись в Манон, кавалер де Грие оставляет благочестивые намерения и совершает целый ряд весьма неблаговидных поступков.

О двойственном характере шевалье, «смешении добродетелей и пороков» пишет и Ренонкур в своем предуведомлении. При этом следует иметь в виду, что сам автор «Мемуаров» — весьма недостоверный рассказчик: его собственное жизнеописание рисует многочисленные приключения в свете при постоянном желании «удалиться от света» и хорошо знакомое де Грие напрасное стремление уберечь себя от «заблуждений сердца и ума», вызванных влиянием страстей. «Ненадежность рассказа» шевалье, таким образом, усиливается обрамленным повествованием от лица Ренонкура, превращает «Историю кавалера де Грие», как выразился известный исследователь творчества Прево Жан Сгар, в «шедевр двусмысленности». Прием «ненадежного нарратора» (термин Уэйна Бута), который становится все более распространенным в современной литературе, оказывается, таким образом, блестяще использован Прево еще в XVIII веке. По своей роли в повествовании кавалер де Грие выступает первостепенно важным персонажем.

Однако думается, что все же не случайно Манон и де Грие представлены как похожие друг на друга персонажи. Их часто принимают за брата и сестру, они легко выдают себя за таковых, когда им это необходимо, и дело не только и не столько во внешнем сходстве молодой пары. Стоит обратить внимание на то, что читатели имеют дело с версией истории, изложенной де Грие, а шевалье отнюдь не исповедуется пусть и сочувствующему ему, но постороннему путешественнику. Он рассказывает о своей любви с обычной долей откровенности и с намерением оправдать себя в своих собственных глазах и в глазах окружающих.

Уже с самого начала повествования де Грие в изложении некоторых обстоятельств возникает либо непроясненность (почему, например, юноша отказывается от предложения епископа принять духовный сан), либо недостаточная убедительность объяснения (как согласуется благочестие персонажа с «пустым любопытством», под влиянием которого он вместе с другом отправляется смотреть на приезжающих в гостиницу женщин). Двойственное, прямо двусмысленное впечатление оставляет и первая встреча де Грие с братом Манон, как и вся история его взаимоотношений с господином Леско, больше свидетельствующая о слабохарактерности шевалье, чем о глубине его влюбленности. Кавалер постоянно подчеркивает трагическую фатальность своей страсти к Манон, однако прав один из критиков, назвавший роман «комедией, которая плохо обернулась»: вряд ли можно назвать трагическими обстоятельства, связанные с нехваткой денег на удовольствия, которых ищут персонажи.

Это явно ослабляет не только общую, отнюдь не патетическую тональность рассказа де Грие, но и представление о том, что перед нами — идеальный влюбленный. В то же время это совершенно не означает, что Прево рисует образ лицемера: искренность влюбленного де Грие не может служить гарантией правдивости его рассказа, причем — именно потому, что он искренне влюблен и искренне ищет причины своих несчастий исключительно вовне, а не в собственной моральной слабости. С другой стороны — хотя строгость суждений о нравственности «непостижимой Манон» никогда не исчезала совсем из читательских оценок, стоит обратить внимание на то, что характер Манон практически целиком дан в рассказе о ней де Грие (как уже говорилось, ищущего себе оправдания). Когда же героине предоставляется слово, она оказывается отнюдь не коварной изменницей, а искренне влюбленной женщиной, поставленной обществом в условия, превращающие ее в игрушку в руках у имеющих власть и деньги мужчин.

Когда Манон, поневоле проведшая два года с господином де Б., предоставившим ей все средства для безбедного существования и разнообразных удовольствий, является на лекцию де Грие в Сорбонну и говорит ему — юноше, не способному обеспечить и обезопасить ее, но нежно любимому — «Я хочу умереть, если вы не вернете мне вашего сердца, без коего жить для меня невозможно», когда в Америке, куда ее сослали, она отказывается стать любовницей племянника губернатора, предпочтя побег со своим возлюбленным, она проявляет едва ли не бóльшую силу характера, чем де Грие, и, вопреки «коварству», «вероломству» и «предательству», о которых говорит шевалье, безусловную верность своей любви.

Герои оказываются одновременно и выше и ниже существующих в обществе норм поведения. В романе довольно примеров «обычной» распущенности и обычного ханжества окружающего общества, сами де Грие и Манон — отнюдь не безукоризненные персонажи, но их выделяет из общего ряда подлинность любовного чувства. Гениальность писателя проявляется прежде всего именно в том, что, в отличие от предшествующих романов о любви, его роман описывает не «законы» или метафизику идеальной страсти, а «беззаконное», но естественное и настоящее любовное чувство, которое может родиться и между несовершенными людьми. Вот почему воссозданная в романе любовная история — слишком очевидный феномен, чтобы быть образцом, моделью или примером. Подлинной любви нельзя научить, никакие назидания ее не порождают. И Прево-романист это очень хорошо понимал. Не потуги на морализаторство, а мастерство изображения настоящего любовного чувства во всей его сложности и неоднозначности превратило произведение Прево в неувядающую, всегда актуальную классику.

Title page of the redacted 1753 edition |

|

| Author | Antoine François Prévost |

|---|---|

| Original title | Histoire du Chevalier des Grieux, et de Manon Lescaut |

| Country | France |

| Language | French |

| Genre | Novel |

|

Publication date |

1731 |

| Media type | |

|

Original text |

Histoire du Chevalier des Grieux, et de Manon Lescaut at French Wikisource |

| Translation | The Story of the Chevalier des Grieux and Manon Lescaut at Wikisource |

The Story of the Chevalier des Grieux and Manon Lescaut (French: Histoire du Chevalier des Grieux, et de Manon Lescaut [istwaʁ dy ʃ(ə)valje de ɡʁijø e d(ə) manɔ̃ lɛsko]) is a novel by Antoine François Prévost. Published in 1731, it is the seventh and final volume of Mémoires et aventures d’un homme de qualité (Memoirs and Adventures of a Man of Quality).

The story, set in France and Louisiana in the early 18th century, follows the hero, the Chevalier des Grieux, and his lover, Manon Lescaut. Controversial in its time, the work was banned in France upon publication. Despite this, it became very popular and pirated editions were widely distributed. In a subsequent 1753 edition, the Abbé Prévost toned down some scandalous details and injected more moralizing disclaimers. The work was to become the most reprinted book in French Literature, with over 250 editions published between 1731 and 1981.[1]

Plot summary[edit]

Manon Lescaut And Her Lover Des Grieux Are Set Ashore In Louisiana (1896), by Albert Lynch

Seventeen-year-old Des Grieux, studying philosophy at Amiens, comes from a noble and landed family, but forfeits his hereditary wealth and incurs the disappointment of his father by running away with Manon on her way to a convent. In Paris, the young lovers enjoy a blissful cohabitation, while Des Grieux struggles to satisfy Manon’s taste for luxury. He acquires money by borrowing from his unwaveringly loyal friend Tiberge and by cheating gamblers. On several occasions, Des Grieux’s wealth evaporates (by theft, in a house fire, etc.), prompting Manon to leave him for a richer man because she cannot stand the thought of living in penury.

The two lovers finally end up in New Orleans, to which Manon has been deported as a prostitute, where they pretend to be married and live in idyllic peace for a while. But when Des Grieux reveals their unmarried state to the Governor, Étienne Perier, and asks to be wed to Manon, Perier’s nephew, Synnelet sets his sights on winning Manon’s hand. In despair, Des Grieux challenges Synnelet, to a duel and knocks him unconscious. Thinking he had killed the man and fearing retribution, the couple flee New Orleans and venture into the wilderness of Louisiana, hoping to reach an English settlement. Manon dies of exposure and exhaustion the following morning and, after burying his beloved, Des Grieux is eventually taken back to France by Tiberge.

- Illustrations of the redacted 1753 edition

-

-

-

Adaptations[edit]

Dramas, operas and ballets[edit]

- Manon Lescaut (1830), a ballet by Jean-Louis Aumer

- Manon Lescaut (1856), an opera by French composer Daniel Auber

- Manon (1884), an opera by French composer Jules Massenet

- Manon Lescaut (1893), an opera by Italian composer Giacomo Puccini

- Manon Lescaut (1940), a drama in verse by Czech poet Vítězslav Nezval

- Boulevard Solitude (1952) «Lyrisches Drama» (lyric drama) or opera by German composer Hans Werner Henze

- Manon (first performed in 1884), a ballet with music by Jules Massenet and choreography by Kenneth MacMillan

- Manon (2015), a musical written for the Takarazuka troupe by librettist/director Keiko Ueda and composer Joy Son[2]

Films[edit]

- Manon Lescaut (1926), directed by Arthur Robison, with Lya de Putti

- When a Man Loves (1927), directed by Alan Crosland, with John Barrymore and Dolores Costello

- Manon Lescaut (1940), directed by Carmine Gallone, with Vittorio de Sica and Alida Valli

- Manon (1949), directed by Henri-Georges Clouzot, with Michel Auclair and Cécile Aubry

- The Lovers of Manon Lescaut (1954), directed by Mario Costa

- Manon 70 (1968), directed by Jean Aurel, with Catherine Deneuve and Sami Frey

- Manón (1986), Venezuelan movie directed by Román Chalbaud, with Mayra Alejandra

- Manon Lescaut (2013), directed by Gabriel Aghion, with Céline Perreau and Samuel Theis

Translations[edit]

English translations of the original 1731 version of the novel include Helen Waddell’s (1931). For the 1753 revision there are translations by, among others, L. W. Tancock (Penguin, 1949—though he divides the 2-part novel into a number of chapters), Donald M. Frame (Signet, 1961—which notes differences between the 1731 and 1753 editions), Angela Scholar (Oxford, 2004, with extensive notes and commentary), and Andrew Brown (Hesperus, 2004, with a foreword by Germaine Greer).

Henri Valienne (1854–1908), a physician and author of the first novel in the constructed language Esperanto, translated Manon Lescaut into that language. His translation was published at Paris in 1908, and reissued by the British Esperanto Association in 1926.

Citations[edit]

- ^ Johnson, Edward Joe (2003). Once There Were Two True Friends: Or, Idealized Male Friendship in French Narrative from the Middle Ages Through the Enlightenment. Summa Publications. pp. 247–248. ISBN 9781883479428.

- ^ «Takarazuka Wiki – Manon/ Golden Jazz (Moon 2015–16)». Takarazuka Wiki. Retrieved 29 June 2019.

Additional references[edit]

- «Prévost (d’Exiles, Antoine François), Abbé». Encarta (2004 ed.). 2003.

- «Prévost d’Exiles, Antoine-François, Abbé». Encyclopædia Britannica (2005 ed.). 2005.

- Brewer, E. Cobham (1898), Dictionary of Phrase and Fable, Philadelphia, Pennsylvania: Henry Altemus Company

- Kunitz, Stanley J. & Colby, Vineta (1967). François Prévost, Antoine in European Authors 1000–1900, pp. 743–44. H.W. Wilson Company, New York.

Bibliography[edit]

- (in French) Sylviane Albertan-Coppola, Abbé Prévost : Manon Lescaut, Paris: Presses universitaires de France, 1995 ISBN 978-2-13-046704-5.

- (in French) André Billy, L’Abbé Prévost, Paris: Flammarion, 1969.

- (in French) René Démoris, Le Silence de Manon, Paris: Presses universitaires de France, 1995 ISBN 978-2-13-046826-4.

- Patrick Brady, Structuralist perspectives in criticism of fiction : essays on Manon Lescaut and La Vie de Marianne, P. Lang, Berne ; Las Vegas, 1978.

- Patrick Coleman, Reparative realism : mourning and modernity in the French novel, 1730–1830, Geneva: Droz, 1998 ISBN 978-2-600-00286-8.

- (in French) Maurice Daumas, Le Syndrome des Grieux : la relation père/fils au XVIIIe siècle, Paris: Seuil, 1990 ISBN 978-2-02-011397-7.

- R. A. Francis, The abbé Prévost’s first-person narrators, Oxford: Voltaire Foundation, 1993.

- (in French) Eugène Lasserre, Manon Lescaut de l’abbé Prévost, Paris: Société Française d’Éditions Littéraires et Techniques, 1930.

- (in French) Paul Hazard, Études critiques sur Manon Lescaut, Chicago: The University of Chicago Press, 1929.

- (in French) Pierre Heinrich, L’Abbé Prévost et la Louisiane ; étude sur la valeur historique de Manon Lescaut Paris: E. Guilmoto, 1907.

- (in French) Claudine Hunting, La Femme devant le «tribunal masculin» dans trois romans des Lumières : Challe, Prévost, Cazotte, New York: P. Lang, 1987 ISBN 978-0-8204-0361-8.

- (in French) Jean Luc Jaccard, Manon Lescaut, le personnage-romancier, Paris: A.-G. Nizet, 1975 ISBN 2-7078-0450-9.

- (in French) Eugène Lasserre, Manon Lescaut de l’abbé Prévost, Paris: Société française d’Éditions littéraires et techniques, 1930.

- (in French) Roger Laufer, Style rococo, style des Lumières, Paris: J. Corti, 1963.

- (in French) Vivienne Mylne, Prévost : Manon Lescaut, London: Edward Arnold, 1972.

- (in French) René Picard, Introduction à l’Histoire du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut, Paris: Garnier, 1965, pp. cxxx–cxxxxvii.

- Naomi Segal, The Unintended Reader : feminism and Manon Lescaut, Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1986 ISBN 978-0-521-30723-9.

- (in French) Alan Singerman, L’Abbé Prévost : L’amour et la morale, Geneva: Droz, 1987.

- (in French) Jean Sgard, L’Abbé Prévost : labyrinthes de la mémoire, Paris: PUF, 1986 ISBN 2-13-039282-2.

- (in French) Jean Sgard, Prévost romancier, Paris: José Corti, 1968 ISBN 2-7143-0315-3.

- (in French) Loïc Thommeret, La Mémoire créatrice. Essai sur l’écriture de soi au XVIIIe siècle, Paris: L’Harmattan, 2006, ISBN 978-2-296-00826-7.

- Arnold L. Weinstein, Fictions of the self, 1550–1800, Princeton: Princeton University Press, 1981 ISBN 978-0-691-06448-2.

External links[edit]

Wikisource has original text related to this article:

Title page of the redacted 1753 edition |

|

| Author | Antoine François Prévost |

|---|---|

| Original title | Histoire du Chevalier des Grieux, et de Manon Lescaut |

| Country | France |

| Language | French |

| Genre | Novel |

|

Publication date |

1731 |

| Media type | |

|

Original text |

Histoire du Chevalier des Grieux, et de Manon Lescaut at French Wikisource |

| Translation | The Story of the Chevalier des Grieux and Manon Lescaut at Wikisource |

The Story of the Chevalier des Grieux and Manon Lescaut (French: Histoire du Chevalier des Grieux, et de Manon Lescaut [istwaʁ dy ʃ(ə)valje de ɡʁijø e d(ə) manɔ̃ lɛsko]) is a novel by Antoine François Prévost. Published in 1731, it is the seventh and final volume of Mémoires et aventures d’un homme de qualité (Memoirs and Adventures of a Man of Quality).

The story, set in France and Louisiana in the early 18th century, follows the hero, the Chevalier des Grieux, and his lover, Manon Lescaut. Controversial in its time, the work was banned in France upon publication. Despite this, it became very popular and pirated editions were widely distributed. In a subsequent 1753 edition, the Abbé Prévost toned down some scandalous details and injected more moralizing disclaimers. The work was to become the most reprinted book in French Literature, with over 250 editions published between 1731 and 1981.[1]

Plot summary[edit]

Manon Lescaut And Her Lover Des Grieux Are Set Ashore In Louisiana (1896), by Albert Lynch

Seventeen-year-old Des Grieux, studying philosophy at Amiens, comes from a noble and landed family, but forfeits his hereditary wealth and incurs the disappointment of his father by running away with Manon on her way to a convent. In Paris, the young lovers enjoy a blissful cohabitation, while Des Grieux struggles to satisfy Manon’s taste for luxury. He acquires money by borrowing from his unwaveringly loyal friend Tiberge and by cheating gamblers. On several occasions, Des Grieux’s wealth evaporates (by theft, in a house fire, etc.), prompting Manon to leave him for a richer man because she cannot stand the thought of living in penury.

The two lovers finally end up in New Orleans, to which Manon has been deported as a prostitute, where they pretend to be married and live in idyllic peace for a while. But when Des Grieux reveals their unmarried state to the Governor, Étienne Perier, and asks to be wed to Manon, Perier’s nephew, Synnelet sets his sights on winning Manon’s hand. In despair, Des Grieux challenges Synnelet, to a duel and knocks him unconscious. Thinking he had killed the man and fearing retribution, the couple flee New Orleans and venture into the wilderness of Louisiana, hoping to reach an English settlement. Manon dies of exposure and exhaustion the following morning and, after burying his beloved, Des Grieux is eventually taken back to France by Tiberge.

- Illustrations of the redacted 1753 edition

-

-

-

Adaptations[edit]

Dramas, operas and ballets[edit]

- Manon Lescaut (1830), a ballet by Jean-Louis Aumer

- Manon Lescaut (1856), an opera by French composer Daniel Auber

- Manon (1884), an opera by French composer Jules Massenet

- Manon Lescaut (1893), an opera by Italian composer Giacomo Puccini

- Manon Lescaut (1940), a drama in verse by Czech poet Vítězslav Nezval

- Boulevard Solitude (1952) «Lyrisches Drama» (lyric drama) or opera by German composer Hans Werner Henze

- Manon (first performed in 1884), a ballet with music by Jules Massenet and choreography by Kenneth MacMillan

- Manon (2015), a musical written for the Takarazuka troupe by librettist/director Keiko Ueda and composer Joy Son[2]

Films[edit]

- Manon Lescaut (1926), directed by Arthur Robison, with Lya de Putti

- When a Man Loves (1927), directed by Alan Crosland, with John Barrymore and Dolores Costello

- Manon Lescaut (1940), directed by Carmine Gallone, with Vittorio de Sica and Alida Valli

- Manon (1949), directed by Henri-Georges Clouzot, with Michel Auclair and Cécile Aubry

- The Lovers of Manon Lescaut (1954), directed by Mario Costa

- Manon 70 (1968), directed by Jean Aurel, with Catherine Deneuve and Sami Frey

- Manón (1986), Venezuelan movie directed by Román Chalbaud, with Mayra Alejandra

- Manon Lescaut (2013), directed by Gabriel Aghion, with Céline Perreau and Samuel Theis

Translations[edit]

English translations of the original 1731 version of the novel include Helen Waddell’s (1931). For the 1753 revision there are translations by, among others, L. W. Tancock (Penguin, 1949—though he divides the 2-part novel into a number of chapters), Donald M. Frame (Signet, 1961—which notes differences between the 1731 and 1753 editions), Angela Scholar (Oxford, 2004, with extensive notes and commentary), and Andrew Brown (Hesperus, 2004, with a foreword by Germaine Greer).

Henri Valienne (1854–1908), a physician and author of the first novel in the constructed language Esperanto, translated Manon Lescaut into that language. His translation was published at Paris in 1908, and reissued by the British Esperanto Association in 1926.

Citations[edit]

- ^ Johnson, Edward Joe (2003). Once There Were Two True Friends: Or, Idealized Male Friendship in French Narrative from the Middle Ages Through the Enlightenment. Summa Publications. pp. 247–248. ISBN 9781883479428.

- ^ «Takarazuka Wiki – Manon/ Golden Jazz (Moon 2015–16)». Takarazuka Wiki. Retrieved 29 June 2019.

Additional references[edit]

- «Prévost (d’Exiles, Antoine François), Abbé». Encarta (2004 ed.). 2003.

- «Prévost d’Exiles, Antoine-François, Abbé». Encyclopædia Britannica (2005 ed.). 2005.

- Brewer, E. Cobham (1898), Dictionary of Phrase and Fable, Philadelphia, Pennsylvania: Henry Altemus Company

- Kunitz, Stanley J. & Colby, Vineta (1967). François Prévost, Antoine in European Authors 1000–1900, pp. 743–44. H.W. Wilson Company, New York.

Bibliography[edit]

- (in French) Sylviane Albertan-Coppola, Abbé Prévost : Manon Lescaut, Paris: Presses universitaires de France, 1995 ISBN 978-2-13-046704-5.

- (in French) André Billy, L’Abbé Prévost, Paris: Flammarion, 1969.

- (in French) René Démoris, Le Silence de Manon, Paris: Presses universitaires de France, 1995 ISBN 978-2-13-046826-4.

- Patrick Brady, Structuralist perspectives in criticism of fiction : essays on Manon Lescaut and La Vie de Marianne, P. Lang, Berne ; Las Vegas, 1978.

- Patrick Coleman, Reparative realism : mourning and modernity in the French novel, 1730–1830, Geneva: Droz, 1998 ISBN 978-2-600-00286-8.

- (in French) Maurice Daumas, Le Syndrome des Grieux : la relation père/fils au XVIIIe siècle, Paris: Seuil, 1990 ISBN 978-2-02-011397-7.

- R. A. Francis, The abbé Prévost’s first-person narrators, Oxford: Voltaire Foundation, 1993.

- (in French) Eugène Lasserre, Manon Lescaut de l’abbé Prévost, Paris: Société Française d’Éditions Littéraires et Techniques, 1930.

- (in French) Paul Hazard, Études critiques sur Manon Lescaut, Chicago: The University of Chicago Press, 1929.

- (in French) Pierre Heinrich, L’Abbé Prévost et la Louisiane ; étude sur la valeur historique de Manon Lescaut Paris: E. Guilmoto, 1907.

- (in French) Claudine Hunting, La Femme devant le «tribunal masculin» dans trois romans des Lumières : Challe, Prévost, Cazotte, New York: P. Lang, 1987 ISBN 978-0-8204-0361-8.

- (in French) Jean Luc Jaccard, Manon Lescaut, le personnage-romancier, Paris: A.-G. Nizet, 1975 ISBN 2-7078-0450-9.

- (in French) Eugène Lasserre, Manon Lescaut de l’abbé Prévost, Paris: Société française d’Éditions littéraires et techniques, 1930.

- (in French) Roger Laufer, Style rococo, style des Lumières, Paris: J. Corti, 1963.

- (in French) Vivienne Mylne, Prévost : Manon Lescaut, London: Edward Arnold, 1972.

- (in French) René Picard, Introduction à l’Histoire du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut, Paris: Garnier, 1965, pp. cxxx–cxxxxvii.

- Naomi Segal, The Unintended Reader : feminism and Manon Lescaut, Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1986 ISBN 978-0-521-30723-9.

- (in French) Alan Singerman, L’Abbé Prévost : L’amour et la morale, Geneva: Droz, 1987.

- (in French) Jean Sgard, L’Abbé Prévost : labyrinthes de la mémoire, Paris: PUF, 1986 ISBN 2-13-039282-2.

- (in French) Jean Sgard, Prévost romancier, Paris: José Corti, 1968 ISBN 2-7143-0315-3.

- (in French) Loïc Thommeret, La Mémoire créatrice. Essai sur l’écriture de soi au XVIIIe siècle, Paris: L’Harmattan, 2006, ISBN 978-2-296-00826-7.

- Arnold L. Weinstein, Fictions of the self, 1550–1800, Princeton: Princeton University Press, 1981 ISBN 978-0-691-06448-2.

External links[edit]

Wikisource has original text related to this article: