Расшифровка

Когда говорят, что византийской историей — то есть историей средневекового продолжения Восточно-Римской империи по XV век включительно — занимались мало и гораздо меньше, чем она того заслуживает, обычно не имеют в виду позднеантичную историю, историю V–VI веков, которая представляется просто естественным продолжением греко-римской истории, истории поздней Римской империи. И, разумеется, блестящая эпоха правления императора Юстиниана — а он правил во второй трети VI века нашей эры — часто подверстывается под продолжение античной истории.

История Юстиниана представляла интерес для историков и в Ренессанс, и в раннее Новое время — в отличие от более поздних, более, условно говоря, византийских веков. И Юстиниан был героем чрезвычайно многих групп любопытствующих интеллектуалов — в частности, историков права, поскольку он кодифицировал гражданское право, которое легло в основу всего европейского права. Его кодекс справедливо носит имя Кодекс Юстиниана. Соответственно, этот кодекс, известный в течение многих столетий, дал его имени заслуженную славу.

Кроме того, учитывались его выдающиеся постройки и его роль в истории Италии. Все это делало эпоху Юстиниана, в общем, обласканной вниманием профессиональных историков. И главным источником по истории правления императора Юстиниана являются сочинения его придворного историка Прокопия Кесарийского. Они тоже были известны во все времена и в Средние века многократно переписывались, изучались, вставлялись в историю тоже, начиная со времени Ренессанса. И два его сочинения: «О постройках императора Юстиниана» и «О войнах императора Юстиниана», — в общем, пользовались известностью во все времена.

Именно поэтому такую сенсацию вызвала публикация в 1623 году сочинения, которое взорвало и образ Прокопия как придворного историка, и образ самого императора Юстиниана. Сочинение это было обнаружено хранителем рукописей Ватиканской библиотеки Николаем Алеманом, и по двум рукописям, которые он нашел, он опубликовал сочинение, которое назвал «Тайной историей». Сочинение это, надписанное именем Прокопия Кесарийского, все того же человека, официально являвшегося придворным историографом великого императора, представляет собой злобный, неслыханно скандальный памфлет на императора Юстиниана, его жену Феодору и весь правящий класс Византийской империи.

Во введении прямо объясняется, почему направление этого сочинения столь отличается от направления остальных двух:

«…пока были живы вершители этих дел, я не мог описывать их должным образом. Ибо невозможно было мне укрыться от множества соглядатаев, а если бы я был изобличен, не избежать мне было бы самой жалкой смерти. Ибо даже на самых близких родственников я не мог положиться. Более того, я был вынужден скрывать причины и многих из тех событий, которые были изображены мной в прежнем повествовании. Поэтому я считаю своим долгом рассказать в этой книге о том, о чем доселе не было сказано…»

И тут на нас обрушивается, действительно, целый вал не только разоблачений, но и самых фантастических сплетен, самых невероятных домыслов, самых фантастических обвинений. Казалось бы, Прокопий Кесарийский, являясь антично образованным человеком, стилизуя свои официальные труды под сочинения Фукидида, являясь по своему мировоззрению скептиком, ни в коем случае не мог бы показывать таких невероятных диких суеверий, которыми наполнен этот текст.

Для иллюстрации приведу всего лишь пару примеров. Вообще, весь текст читается на одном дыхании, как бестселлер. Вот он обвиняет императора Юстиниана:

«Некоторым из тех, кто состоял при нем и бывал с ним ночью во дворце, казалось, что вместо него они видели какое-то дьявольское привидение. Один из них рассказывал, как [Юстиниан] внезапно поднялся с царского трона и начал блуждать взад и вперед (долго сидеть на одном месте он вообще не привык), и вдруг голова у Юстиниана внезапно исчезла, а остальное тело, казалось, продолжало совершать эти долгие передвижения…

Другой рассказывал, что в то время как он находился возле [императора], восседающего на своем обычном месте, он видел, как неожиданно лицо того стало подобно бесформенному куску мяса, ибо ни бровей, ни глаз не оказалось на их привычных местах…»

Такого рода рассказов в «Тайной истории» великое множество. Еще более скандальные разоблачения следуют относительно жены императора Феодоры. Подробности невозможно цитировать вслух в силу их порнографического характера. Но я позволю себе одно из самых скромных высказываний:

«Была она невероятно изящна и остроумна. Из-за этого все приходили от нее в восторг. У этой женщины не было ни капли стыда, и никто не видел ее смущенной. Без малейшего колебания она отдавалась разврату, она была в состоянии, громко хохоча, отпускать остроумные шутки даже тогда, когда ее колотили по голове».

Это, кстати, реальная вещь, потому что она начинала в качестве мимической актриски в театре.

«Отдаваясь своим любовникам, она подзадоривала их развратными шутками, умела привязывать к себе распутные души. Она не считала нужным ожидать, чтобы мужчины, с которыми она общалась, попытались соблазнить ее, но, напротив, сама обольщала всех без разбора».

Немедленно после выхода в свет «Тайной истории» в 1623 году разразился скандал. Дело в том, что император Юстиниан был в натянутых и просто враждебных отношениях с папским престолом. Он унижал нескольких римских пап. Одного из них, папу Вигилия, он, арестовав, вывез в Константинополь как бы на суд. А когда тот бежал и искал убежища в храме Сергия и Вакха, схватившись за опоры алтаря, император велел вытащить его оттуда за ноги, и, когда солдаты тащили его за ноги, папа Вигилий просто своротил алтарный камень. Так что дело доходило до прямого рукоприкладства.

И поэтому многие исследователи, которые тогда, в XVII веке, находились в свою очередь во враждебном отношении с папством — во Франции, в Германии, в Англии, везде по разным политическим причинам, — немедленно объявили, что это фальшивка, которая призвана очернить императора Юстиниана и вообще всю ту юридическую политику, которая строилась на Юстиниановом кодексе в XVII веке. Исследователи говорили, что не может быть такого противоречия в идейном направлении основного корпуса сочинений Прокопия и этого недавно появившегося сочинения. Некоторые отмечали странность того, что у последующих писателей никак не отражено знакомство с этим сочинением. Некоторые указывали на то, что мировоззрение автора этого сочинения отличается от мировоззрения Прокопия.

В общем, эта полемика длилась 250 лет: с начала XVII века и до конца XIX века. В конце XIX века основатель позитивистской истории Леопольд фон Ранке последним ставил под сомнение подлинность «Тайной истории».

Но с тех пор были достигнуты большие успехи в филологии. В частности, был вычислен так называемый закон Мейера, по которому можно понять стиль автора в зависимости от повышений и понижений тона в конце его фраз; этот рисунок индивидуален для каждого греческого автора. И формула, выведенная по этому закону Мейера для языка основных сочинений Прокопия, дала тот же результат и для «Тайной истории».

Закон Мейера трактует сочетание ударных и безударных слогов, повышений и понижений тона в завершениях риторических оборотов, больших конструкций греческого языка. Поскольку древнегреческое ударение имело довольно сложный характер, оно соединяло повышение и понижение тона, то эта структура завершений клаузул представляет собой как будто индивидуальную роспись, как будто индивидуальный геном каждого автора.

И, соответственно, поскольку это вещь скорее интуитивная, а не придуманная, не усвоенная, это просто как индивидуальный почерк, по ней можно выяснять принадлежность текста автору, выведя такую формулу на основании большого числа его текстов. Поскольку основной корпус сочинений Прокопия огромен — это практически три тома обычного стандартного издания, — у нас есть массовый материал. А «Тайная история» — сочинение не очень большое, но тем не менее достаточное — дает нам материал, который замечательно встраивается в общую картину ритмики Прокопиевской речи.

Кроме того, вдумавшись, вглядевшись в то, что раньше исследователям казалось религиозным скептицизмом Прокопия или маскировкой его христианского мировоззрения, связанной с тем, что он стилизовал себя под Фукидида, исследователи увидели в действительности эклектику, эклектическое мировоззрение, которое вообще было характерно для интеллектуального слоя этого времени. Дело не в том, были они замаскировавшимися язычниками или недостаточно еще уверившимися христианами, а в том, что у них в головах была мешанина из большого количества разных воззрений, в том числе разного рода восточных суеверий. В частности, идея того, что Юстиниан — безголовый демон, — это свидетельство каких-то восточных мотивов, каких-то восточных преданий. И так далее. Всего этого в Византии было гораздо больше, чем принято считать.

Еще в середине XIX века колебания были довольно значительные. Достаточно сказать, что один из основателей византийской истории, ирландец Джон Бьюри, еще в конце XIX века утверждал, что «Тайная история» подложна, а уже в начале XX века признал свою ошибку. И надо сказать, что значительную роль в установлении подлинности «Тайной истории» сыграли не только немецкие исследователи вроде Феликса Дана, но и русский историк Борис Амфианович Панченко, написавший про это огромную статью в 1898 году. Пожалуй, после его статьи никаких споров по этому поводу никогда уже больше не было.

Таким образом, оказалось, что к концу XIX века консолидированное мнение ученых подтвердило подлинность «Тайной истории» и просто заставило нас иначе взглянуть на ранневизантийского писателя. То есть частью своих сочинений Прокопий еще является продолжателем античной традиции, а вот в этом своем сочинении, оригинальном, не связанном оковами стилизации, он позволяет себе быть иным, позволяет себе, если угодно, быть средневековым. Тем самым это расширяет наше представление о том, как выглядел переход от Античности к Византии — иногда внутри творчества одного и того же автора.

Все это дает нам понять, что ни в коем случае, рассуждая о подлинности или фальсифицированности того или иного источника, мы не должны в первую очередь задаваться вопросом «Кому это выгодно?». Из того обстоятельства, что папскому престолу было бы выгодно очернить Юстиниана, мы не должны делать вывод о том, что этот текст фальсифицирован. Это один из тех приемов выяснения фальсификации, которые должны быть отвергнуты. И это один из тех уроков, которые преподает нам история с исследованием «Тайной истории» Прокопия.

Расшифровка

Один из самых древних источников по истории Руси — это византийское сочинение «История» Льва Диакона, автора X века. Это сочинение было введено в научный оборот в 1819 году выдающимся эллинистом, хранителем греческих рукописей королевской библиотеки в Париже Карлом Бенедиктом Газе. Он был немцем по происхождению, но почти всю жизнь прожил в Париже. По заказу и по просьбе русского канцлера Николая Петровича Румянцева Газе на русские деньги издал это сочинение, которое имеет действительно первостепенное значение для самой первой, самой ранней страницы древнерусской истории. В частности, там описаны войны с Византией киевского князя Святослава Игоревича и дан замечательный живой его словесный портрет.

В примечаниях к этому изданию Газе сообщает, что в одной рукописи, которая покинула Париж с тех пор, как он ее видел, он нашел еще одно сочинение, которое может быть небезынтересно для древнерусской истории. И в примечаниях ко Льву Диакону он помещает, как он говорит, три найденных отрывка без начала и конца, принадлежащие явно одному и тому же перу. Они, как предполагает Газе, по всей видимости, тоже имеют отношение к концу X века и к древнерусской истории.

Разумеется, появление этого текста вызвало огромный интерес у историков. И последующие 150 лет разговоры и споры вокруг этого сочинения не стихали. Сам Газе назвал его «Записка готского топарха» (или «Записка греческого топарха»). Топарх — это управляющий какой-нибудь приграничной областью.

Три эти отрывка написаны на древнегреческом языке, невероятно сложном, невероятно изысканном и темном. Первый отрывок описывает путешествие рассказчика через снега с каким-то посольством (непонятно каким) и его переправу через реку Днепр, которая сначала не замерзала, а потом замерзла, и ее удалось преодолеть. Описание бедствий невероятно живое: «Некоторые из лодок, будучи затоплены, стремительно тонули — таким-то оказался рассвирепевший Днепр». Вскоре после этого он замерз, и можно было проезжать через пучину как по земле. Потом поднялся северный ветер огромной силы, разразилась буря, дороги были непроходимы, буря слепила снегами, распространялась во все стороны. «Мы не прошли… и семидесяти стадий… Снег был в четыре локтя». И так далее, и так далее.

Второй эпизод рассказывает о том, что некие неизвестные варварские племена напали на ту область, которой управляет рассказчик. И третий эпизод повествует о том, как рассказчик отправляется с посольством к некоему могущественному правителю — как он говорит, «царствующему к северу от Дуная, сильному многочисленным войском и гордому боевою силою». «Я был принят в высшей степени гостеприимно… рассказал ему обо всем… и [он] отдал мне охотно снова всю область Климат». Климаты — это термин, которым в византийских источниках обозначаются византийские владения в Южном Крыму.

В этих отрывках упомянуты два названия местностей непонятного происхождения и кто-то царствующий к северу от Дуная, но кто это — непонятно, он не назван по имени. И единственная временная привязка носит не хронологический, а астрологический характер: сказано, что в это время Сатурн входил в созвездие Водолея. Поскольку Сатурн входит в созвездие Водолея каждые 30 лет, то, соответственно, историки выбирали между серединой X века, концом X века и началом XI века. И, соответственно, этот царствующий к северу от Дуная объявлялся то Святославом Игоревичем, то Владимиром Святославичем, то Ярославом Владимировичем. В общем, можно было делать любые предположения.

Причина, по которой Карл Бенедикт Газе не представил оригинальную рукопись публике, казалась всем естественной. Наполеоновские войны привели к тому, что огромное количество рукописей со всей Европы было собрано в Париже. А после поражения Наполеона хозяева потребовали эти рукописи назад, и рукописи действительно уехали обратно. Таким образом, вполне возможно, что Газе, работавший при Наполеоне, видел эту рукопись, переписал ее от руки, а потом рукопись вернулась к своим прежним хозяевам. И ни названия, ни номера ее, никаких конкретных деталей о ней Газе не сообщал.

Рукописи не было. Единственное, на чем могли основываться исследователи, — это издание Льва Диакона, в примечаниях к которому был помещен этот странный, загадочный текст. Интерпретаций было огромное количество: этим правителем объявляли не только древнерусских правителей, а, например, и болгарских, а варварами, которые нападали на эти владения, — то венгров, то печенегов. Опять-таки никаких имен сам текст не называет: он невероятно уклончивый.

И вот в 1970 году на Международном конгрессе исторических наук в Москве выдающийся американский византинист Игорь Шевченко сделал сенсационный доклад, утверждавший, что «Записка греческого топарха» — это фальсификация самого Карла Бенедикта Газе.

Шевченко поехал в Париж и нашел корректурные листы издания Льва Диакона. Он обратил внимание на то, что в этой корректуре Газе правит греческий текст так, как обычно автор правит свое сочинение, а не так, как издатель правит публикуемый им текст: он заменяет слова не на похожие друг на друга, а на совсем непохожие. Например, слово «деревня» он заменяет словом «город», которые совсем не похожи друг на друга.

Кроме того, Шевченко обратил внимание на то, что греческий язык «Записки греческого топарха», хотя и невероятно изысканный и, разумеется, совершенно безошибочный, тем не менее напоминает язык некоторых византийских авторов, которые жили уже после X века, в XI–XII веках, и которыми сам Газе занимался как исследователь и публикатор. Наконец, Шевченко обратил внимание на то, что в первоначальной корректуре этих отрывков было не три, а два. Это уже совсем странно. И наконец, он перебрал все рукописи, которые могли попадать под описание Газе, и ни одна рукопись не содержала этого странного сочинения.

Обратившись к архиву русского канцлера Румянцева, Шевченко предположил, что поскольку Румянцев щедро платил за каждое новое открытие в области древнерусской истории, а Газе нуждался в деньгах, то, получив очередные три тысячи франков, Газе сфальсифицировал этот текст и представил его канцлеру Румянцеву ради выгоды. А обратившись к интимному дневнику Газе, который он вел на древнегреческом языке, Шевченко увидел, что тот был человеком неслыханно циничным и, во всяком случае, не скупился на чрезвычайно уничижительные выражения в адрес своих русских благодетелей.

Тем самым подозрение на Газе было брошено. Но и тогда нашлось огромное количество людей, которые не согласились с Шевченко. Все-таки все его доводы носили косвенный характер. В частности, на этом же конгрессе 1970 года в Москве русские византинисты (Геннадий Григорьевич Литаврин, Михаил Яковлевич Сюзюмов) в целом не разделили скептического отношения к Газе, и вопрос остался подвешенным. Вплоть до совсем недавнего времени.

В недавнее время замечательный петербургский византинист Игорь Павлович Медведев занимался архивами русских византинистов — и, в частности, архивами людей, которые в Петербурге были корреспондентами Газе: академика Филиппа Круга, канцлера Николая Румянцева и филантропа Алексея Оленина. Все трое находились в переписке с Газе, все трое интересовались его новыми находками в парижских библиотеках. Так вот, рассматривая эту переписку, Медведев обнаружил одно письмо, в котором Газе пишет Оленину, что нашел еще один текст, который может быть интересен для древнерусской истории. И этот древнегреческий текст — как пишет Газе, принадлежащий некоему Максиму Катилиносу — он помещает в письме.

Никакого Катилиноса наука не знает — и Игорь Павлович Медведев, проделав источниковедческую работу, выяснил, что этот текст представляет собой подделку. Причем подделку гораздо менее тщательную, чем «Записка греческого топарха»: он гораздо более явным образом выдает заимствованный характер. Игорь Павлович даже предположил, из какого именно византийского автора (Иоанна Евгеника) этот текст заимствован — впрочем, с добавлениями, написанными оригинальным образом на древнегреческом языке. Повторяю, Газе идеально им владел, он был человеком неслыханно талантливым.

В этом тексте, якобы принадлежащем Катилиносу, описывается кораблекрушение: герой плывет по Черному морю вдоль берегов Крыма и едва не гибнет. И Игорь Павлович Медведев остроумно предположил, что подобно тому, как описание бури и переправы через Днепр в «Записке греческого топарха» могло быть переводом мемуарных записок какого-то из французских офицеров, возвращавшихся в 1812 году из наполеоновского похода на Москву, так и тут можно найти какой-то литературный прототип. И, по остроумному наблюдению Игоря Павловича Медведева, по всей видимости, этот древнегреческий текст представляет собой перевод одного из эпизодов вольтеровского «Кандида».

Более того, Газе совершил одну ошибку. Он поместил в своем письме номера страниц рукописи, из которой он якобы взял это сочинение. Когда Игорь Павлович Медведев сообщил Игорю Шевченко в письме, что сделал такое открытие, Шевченко, хотя был в это время уже очень стар, немедленно снялся из Гарварда, прилетел в Париж, бросился в рукописное хранилище Национальной библиотеки, взял рукопись Иоанна Евгеника, открыл соответствующий лист — и увидел сделанные рукой Газе отметки на полях этой рукописи, которые обозначали границы его заимствования. Тем самым с несомненностью было доказано, что Газе — жулик.

Эта статья Медведева вышла в 2007 году. Можно окончательно поставить точку в истории «Записки греческого топарха», которая до сих пор публикуется в хрестоматиях по древнерусской истории. Но заметим, что, несмотря на весь талант Газе, несмотря на то, что он явно испытывал презрение к своим русским корреспондентам и считал, что в России его никто не поймает за руку, филантроп Оленин, получив от Газе этот текст, не дал ему хода. Видимо, что-то его в этом тексте встревожило. Он его не только не опубликовал — он никому о нем не сообщил. По всей видимости, ему было за Газе, за своего парижского корреспондента, неловко. И только в результате архивной работы современного исследователя нам удалось выяснить, что Газе здесь прокололся гораздо более скандальным образом.

Хорошо ли то, что исследователи потратили столько сил на текст, оказавшийся фальшивкой? В конечном счете все равно хорошо. Потому что в попытках доказать подлинность или неподлинность этого текста была проявлена невероятная, ювелирная тщательность. Каждое слово было взвешено, прогнано через сотни контекстов. Мы стали гораздо лучше понимать, как устроен византийский язык конца X века: пытаясь доказать подлинность или неподлинность «Записки греческого топарха» и приводя друг другу филологические аргументы, исследователи, естественно, обращались к авторам того же времени.

Кроме того, удалось обратить внимание на один смешной эпизод, являющийся показателем того, что некоторая внутренняя честность у Карла Бенедикта Газе все-таки была. Через несколько десятилетий после публикации Льва Диакона он составлял тезаурус древнегреческого языка — то есть собирал все слова, какие были в древнегреческом языке, с указанием их источников. В этом тезаурусе приводятся и так называемые гапаксы — слова, которые встречаются только у одного автора и больше ни у кого. Так вот, те слова, которые являются гапаксами, то есть уникальными словами «Записки греческого топарха», Газе в тезаурус не внес, не желая засорять собственными выдумками священный греческий язык. Мне кажется, что это очень трогательная виньетка к концу этой истории.

Расшифровка

Когда мы имеем дело с текстом, который претендует на древность, мы всегда должны исходить из некоторой презумпции невиновности источника. Мы должны верить тексту до тех пор, пока не будет доказано, что он поддельный. В этом смысле соображения о том, что текст подложный, потому что его было выгодно подделать в то или иное новое время, либо не должны приниматься во внимание, либо должны играть второстепенную роль.

Давайте посмотрим на судьбу такого выдающегося литературного памятника, как «Слово о полку Игореве». Казалось бы, обстоятельства его появления должны изначально вызывать у нас подозрения. В самом деле, памятник существовал в единственной рукописи, эта рукопись мистическим образом пропала, все это на совести одного человека — Мусина-Пушкина Алексей Мусин-Пушкин (1744–1817) — российский историк, собиратель рукописей и чиновник, обер-прокурор Святейшего синода. Именно он впервые опубликовал «Слово о полку Игореве», и именно в его дворце сгорела в 1812 году единственная рукопись произведения. Подробнее историю этой находки и споров о ее подлинности можно прочитать в нашем материале.. При этом именно в эту эпоху в Европе возникает большое количество романтических подделок, которые восславляют древность того или иного народа, вроде каких-нибудь «Поэм Оссиана» Джеймса Макферсона Джеймс Макферсон (1736–1796) — шотландский поэт и мистификатор, якобы переведший с гэльского (а на самом деле сочинивший) поэмы легендарного барда III века Оссиана. .

В этом смысле скептицизм исследователей, многие поколения которых утверждали, что «Слово о полку Игореве» — это подделка, имел под собой некоторые основания. Ну в самом деле, что же это за произведение, которое торчит внутри древнерусской литературы одно-одинешенько, без каких бы то ни было жанровых подобий?

Разумеется, ситуация с подлинностью или подложностью «Слова о полку Игореве» многократно ухудшилась в связи с тем, что это произведение было признано величайшим шедевром древнерусской литературы. Уже после этого, особенно в рамках советского литературоведения, всякие сомнения толковались как недостаток патриотизма. И мало того, когда выдающийся историк Древней Руси Александр Зимин написал книгу, где обосновывал подложность «Слова о полку Игореве» разными научными соображениями, он был подвергнут шельмованию, книга его не была опубликована, сам он подвергался проработкам самого омерзительного свойства.

Тем самым разговор о подлинности или неподлинности «Слова о полку Игореве» пришел в тупик, потому что всякий человек, который говорил, что это произведение подлинное, как бы играл на руку коммунистической власти. И наоборот, форма сомнения была как бы формой диссидентства. В этой обстановке никакой спокойный анализ текста не был возможен. Казалось бы, все возможные аргументы за и против в этой полемике, которая длилась больше ста лет, были исчерпаны, и можно было считать, что этот вопрос навсегда останется неразрешенным, и можно будет всегда придерживаться той или иной точки зрения.

По счастью, это оказалось не так. Появились новые обстоятельства, которые позволили решить проблему подлинности «Слова о полку Игореве» раз и навсегда. Честь этого принадлежит нашему выдающемуся лингвисту Андрею Анатольевичу Зализняку, специалисту по языку берестяных грамот. В 2004 году он опубликовал небольшую книгу, где невероятно изящно и абсолютно убедительно показал, что для того, чтобы сфальсифицировать текст «Слова о полку Игореве», предполагаемому фальсификатору нужно было знать язык берестяных грамот, которые к тому времени еще не были выкопаны из земли. На десятках примеров Зализняк демонстрирует сходство языковых форм, которые встречаются в «Слове» и в новгородских берестяных грамотах.

Это тот случай, когда блестяще доказывается, что любые соображения общего свойства отпадают: про то, что рукопись не дошла, про то, что она была всего одна, про пожар Москвы, про то, что Мусин-Пушкин мог быть фальсификатором или мистификатором или сам мог быть кем-то введен в заблуждение. Все эти соображения отходят на второй план. Да, выглядит это все странно, но было именно так. Действительно, была единственная рукопись — это была подлинная древнерусская рукопись, и она сгорела, а текст тем не менее совершенно подлинный. И теперь мы можем быть в этом совершенно уверенны.

Противоположный случай — это так называемая «Велесова книга», текст которой до сих пор вызывает чрезвычайно нездоровый ажиотаж у многих любителей русской древности. Текст впервые был опубликован в эмигрантском сан-францисском журнале «Жар-птица» в середине 1950-х годов. Осуществил эту публикацию эмигрантский поэт и любитель славянских древностей Юрий Миролюбов. По его словам, текст этот был списан им с деревянных табличек, которые показывал ему в Брюсселе другой русский эмигрант, Али Изенбек. Это реальный человек, мы знаем его биографию — он был довольно известным художником и в России, и в эмиграции. По словам Миролюбова, Изенбек рассказывал ему, что во время Гражданской войны в одном разоренном дворянском имении он нашел огромный набор из деревянных дощечек с письменами, которые привез с собой в эмиграцию. Он позволял Миролюбову переписывать эти тексты, Миролюбов их переписал. В 1941 году Изенбек умер, и дальнейшая судьба этих табличек неизвестна. Тем самым все, что у нас осталось, — это рукопись Юрия Миролюбова.

Публикация этих текстов вызвала невероятный ажиотаж. Перед нами была языческая литература Древней Руси, тексты, якобы записанные жрецами языческого культа в IX веке нашей эры, за 100 лет до Крещения Руси, и повествующие об истории славян со второго тысячелетия до нашей эры.

Если верить этой «Велесовой книге», то славяне вышли из Индии и прошли через Ближний Восток, прежде чем попали в Карпаты и оказались на своих нынешних местах расселения. В тексте фигурируют многочисленные боги, в том числе и индийские боги, и боги славянского пантеона, известные нам из других текстов, и так далее. Рассказывается о выдающихся полководцах, великих князьях, великих победах, передвижениях, государствах и так далее и так далее. Все это, разумеется, не могло не вызвать большого интереса. Текст был написан кириллическим шрифтом, что, конечно, было немножко странно. Но в конце концов, почему нет?

Тогда же еще один русский эмигрант, живший в Австралии Сергей Парамонов, писавший под псевдонимом Лесной, послал запрос насчет этих текстов в Москву, в Институт языкознания. И тут надо подчеркнуть, что напряжение этой ситуации придавало то, что диалог шел по разные стороны железного занавеса. В официальной советской науке как бы изначально считалось, что все, что исходит от русской эмиграции, — это враждебное. Никакие советские ученые в принципе не должны были находиться в контакте и в чем бы то ни было соглашаться с какими бы то ни было эмигрантами.

В 1960 году советские лингвисты опубликовали в журнале «Вопросы языкознания» статью о том, что «Велесова книга» — это фальшивка. Они сделали этот вывод на основании лингвистических соображений, на основании анализа языка. Язык «Велесовой книги» представляет собой стилизованный текст, но эта стилизация сделана безграмотно, без учета законов развития славянских языков. Это и писали лингвисты, в частности Лидия Жуковская.

Но в силу внелингвистических, разумеется, причин, в силу вообще вненаучных причин многие восприняли эту реакцию как советскую официозную: дескать, живущие на Западе белые эмигранты ничего хорошего придумать не могут, а могут только писать всякие измышления, которые подрывают марксистскую картину видения истории.

Тем не менее интересно заметить, что настоящий ажиотаж по поводу «Велесовой книги» начался в Советском Союзе не сразу после публикации в журнале «Жар-птица» и даже не сразу после публикации в журнале «Вопросы языкознания» в 1960 году. Тогда исполинская марксистско-ленинская идеология еще стояла крепко и никаких шатаний не допускала. А вот в середине 1970-х, когда идеология стала расшатываться, когда практически законным образом распространились верования в хиромантию, в телекинез, в хилерство, когда к так называемой целительнице Джуне Давиташвили ходил лечиться сам Леонид Ильич Брежнев, когда в идеологию никто по-настоящему больше не верил, когда это был чистый контур, который никто всерьез не воспринимал, — вот тут снизу начал просачиваться бешеный интерес к «Велесовой книге». Впервые он проявился публикацией в газете «Неделя» в 1976 году, и после этого пошло-поехало: количество публикаций множилось и множилось.

Заметим, что официальные лингвисты и официальные историки и в это время пытались писать, что это все подделка, причем на основании научных аргументов. Но этих научных аргументов никто не слышал, потому что через всё проходила идея, что это советские ученые, получившие от государства приказ разоблачить белых эмигрантов, — так что же еще они могут написать. И слушать их не хотели.

Падение коммунизма в этом смысле облегчило ситуацию как с одной, так и с другой стороны. С одной стороны, появилось неслыханное количество переводов этого текста на разговорный язык, разных интерпретаций его, включений его в новые изложения древнеславянской или русской истории. С другой стороны, появилась возможность открыть архивы, посмотреть архив того же Юрия Миролюбова — он к тому времени уже скончался, можно было попытаться найти архив Изенбека. Вдова Изенбека передала этот архив Украине — и никаких табличек там не нашлось. В конце концов, можно было деидеологизировать этот спор.

Но интересно то, что, будучи деидеологизирован, этот спор совершенно не закончился. И не закончился он вот почему. Подделки существуют в разных странах — иногда для развлечения публики, иногда для пятиминутной сенсации, иногда в идеологических целях. Но во всяком случае, эти подделки никогда не проникают в официальный нарратив науки, они не проникают в школьные учебники, они не проникают в школьные программы.

Дело в том, что в обычной ситуации общество так или иначе хранит доверие к специалистам, доверие к экспертам. Пусть желтая пресса публикует любые разоблачения или открытия про какие-нибудь тайны фараонов или про заклятия каких-нибудь гробниц. Но можно быть уверенным, что вся эта сенсационная пена не проникнет ни в академическую литературу, ни на страницы школьных или вузовских учебников. В России ситуация, к сожалению, гораздо более тяжелая: в России подорвано доверие к экспертам. И в этом смысле любая сенсация имеет шанс попасть и в научную литературу, и в школьные программы.

Самый печальный пример этого — «Велесова книга». То, что она поддельна, не вызывает ни малейшего сомнения ни у одного специалиста: историка, археолога, этнографа и особенно лингвиста. Достаточно сказать, что индийского бога Индру, если бы он действительно был известен древним славянам, звали бы не Индра, а Ядра. Это простейший фонетический закон славянского языка. Тому, кто подделал этот текст (по всей видимости, это был сам Юрий Миролюбов), такие вещи в голову не приходили. Он хотел всего лишь вдохнуть надежду в русских эмигрантов, он хотел этой сказкой о великом прошлом немножко как-то ободрить этих людей, которые были обречены на растворение в чужой эмигрантской стихии.

В современной России это сочинение служит созданию мифологического, глубоко антинаучного образа прошлого. Проблема не в том, что это сочинение недостаточно разоблачено с научной точки зрения. Проблема в том, что сама наука не пользуется в современной России достаточным авторитетом.

[Греч. Λέων ὁ Διάκονος] (ок. 950, Калоя — 90-е гг. X в.), визант. историк. Он род. в состоятельной семье в небольшом городе в окрестностях Эфеса (Leo Diac. Hist. I 1), получил образование в К-поле во 2-й пол. 60-х гг. X в. (Ibid. VI 7; VI 11). Многочисленные цитаты из античных авторов и аттикизирующий язык сочинений Л. Д. указывают на его филологическую образованность: он цитировал Гомера, ссылался на сочинения Геродота и Арриана, на античных и ранневизант. историков Фукидида и Прокопия Кесарийского, особенно часто — на Агафия Схоластика (The History of Leo the Deacon. 2005. P. 23), заимствовал лексику и фразеологию из произведений Лукиана и свт. Иоанна Златоуста (Грацианский. 2012). После 970 г. Л. Д. был рукоположен во диакона, возможно, служил в патриаршей канцелярии (Лев Диакон. 1988. С. 144-145). В 976 г. вошел в число придворных клириков Василия II Болгаробойцы. В 986 г. Л. Д. сопровождал императора в походе против болгар и едва не погиб, когда после осады Средеца византийское войско попало в засаду (Leo Diac. Hist. X 8).

Наиболее позднее событие, упомянутое в его главном соч. «История»,- землетрясение 26 окт. 989 г., из-за которого пострадал храм Св. Софии в К-поле (Ibid. X 10; Guidoboni E. Catalogue of Ancient Earthquakes in the Mediterranean Area up to the 10th Century. R., 1994. P. 404-405). Рассказав о причиненных землетрясением разрушениях, Л. Д. упоминал, что восстановительные работы заняли 6 лет, а значит, реконструкция завершилась в 995 г. Поэтому некоторые исследователи указывают 995 г. как terminus post quem для написания «Истории». Согласно М. Я. Сюзюмову, фраза о восстановлении храма не принадлежит Л. Д., а является интерполяцией или позднейшей редакторской вставкой самого Л. Д. (Сюзюмов. 1971. С. 142).

Помимо «Истории» Л. Д. принадлежит энкомий Василию II. Издатель текста И. Сикутрис и Н. Панайотакис полагали, что он создан вскоре после вступления имп. Василия на престол, вероятно ок. 980 г. (Συκουτρῆς. 1933; Παναγιωτάκης. 1965. Σ. 9). По мнению Сюзюмова, энкомий был написан после 995 г., поскольку в нем идет речь о победах в болг. и араб. кампаниях нач. 90-х гг. X в. (Лев Диакон. 1988. С. 146, 222-223). Текст лишен исторической конкретики. Противниками Василия выступают «незаконные правители», но высокая степень риторизации текста не позволяет сказать, имеются ли в виду Никифор II Фока и Иоанн I Цимисхий или узурпаторы Варда Склир и Варда Фока (Каждан. 2012. С. 304-305).

Достоверных сведений о дальнейшей жизни Л. Д. нет. Панайотакис отождествил его с упоминающимся у Иоанна Скилицы историком «Львом из Азии» (Λέων ὁ ᾿Ασιανός) (Scyl. Hist. P. 3), к-рый в версии Георгия Кедрина стал «Львом [епископом] Карии» (Λέων ὁ Καρίας) (Cedrenus G. Comp. hist. Vol. 1. P. 4). По предположению греч. ученого, после создания «Истории» и энкомия Л. Д. был за труды поставлен на епископскую кафедру в Карии (Παναγιωτάκης. 1965. Σ. 16-38). В подтверждение гипотезы Панайотакис опубликовал 3 письма «Льва проэдра Карии», язык этих посланий близок к языку «Истории» (Ibid. Σ. 32-36). Поскольку по др. источникам известно, что в 997 и 1030 гг. митрополитом Карии был Иоанн, исследователи приняли эту гипотезу с осторожностью. Согласно У. Тредголду, Л. Д. мог быть возведен в сан митрополита Карии в 995 или 996 г. (Treadgold. 2013. P. 238). Гипотеза о тождестве Л. Д. с Львом, митрополитом Синнадским, имеет еще меньше оснований и была отвергнута научным сообществом (Каждан. 2012. С. 304).

«История» в 10 книгах охватывает события с 959 по 976 г., т. е. от смерти Константина VII Багрянородного до конца правления Иоанна I Цимисхия. Л. Д. намеревался продолжить работу и описать первые годы правления Василия II (Leo Diac. Hist. X 10), однако этот замысел не был осуществлен. Основное содержание сочинения составляет прежде всего военная история в период правления Никифора Фоки (963-969) и Иоанна I Цимисхия (969-976); к событиям, происходившим в царствование Василия II, Л. Д. обращался только в малочисленных экскурсах в 10-й кн. Прославление побед императоров Никифора II и Иоанна I шло вразрез с господствовавшей при Василии II политической линией, направленной на их очернение, т. о., труд Л. Д. имел «откровенно антиправительственный характер» (Иванов. 1982). Сюзюмов считал, что работа над «Историей» началась после поражений Василия II в ходе болг. кампании в 986 г. и была завершена до 991 г. На это указывает общий пессимистический тон сочинения, автор которого явно не знает о победах византийцев в нач. 90-х гг. X в., а также о Крещении Руси и рассуждает об эсхатологических ожиданиях византийцев в связи с приближающимся 6500 г. от сотворения мира (992 г. по Р. Х.). Л. Д. прекратил работу над «Историей», не считая возможным ни писать ее дальше, ни публиковать уже написанные книги. Впосл. он вносил в текст исправления (Лев Диакон. 1988. С. 149-150).

Л. Д. преимущественно интересовался военной историей, но в некоторых случаях обращался и к церковной истории, напр., писал о каноничности брака Никифора Фоки с Феофано (Leo Diac. Hist. III 8), об условиях, выдвинутых патриархом К-польским Полиевктом для коронации Иоанна Цимисхия (Ibid. VI 4), о гибели Антиохийского патриарха Христофора и избрании новым патриархом отшельника Феодора (Ibid. VI 6), о ссылке патриарха Василия I Скамандрина (Ibid. X 2). В то же время Л. Д. не упомянул об основании Вел. Лавры на Афоне, о духовной связи Никифора Фоки с прп. Афанасием Афонским.

«История» — основной источник для исследования русско-визант. отношений во 2-й пол. X в., походов кн. Святослава Игоревича на Балканы, чьи воинские доблести и полководческие таланты, несмотря на языческую веру росов, Л. Д. оценивал очень высоко (Иванов. 1981. С. 206-208). Интерес представляют этнографические описания Л. Д. загробных верований и погребальных обрядов росов (Там же. С. 210-212). Он подробно рассказывает о миссии патрикия Калокира к росам (в терминологии Л. Д.- к «тавроскифам») в 967 г. с целью склонить их к походу против болгар (Leo Diac. Hist. IV 6; V 2); о переписке Иоанна Цимисхия со Святославом, к-рая завершилась угрозами со стороны росов осадить К-поль и битвой при Аркадиополе весной 970 г. (Ibid. VI 8-13); о походе Иоанна Цимисхия весной 971 г. и битве за Преслав (Ibid. VIII 2-8); о битве при Доростоле и гибели Святослава (Ibid. VIII 9 — IX 12).

Вопрос об источниках, которыми пользовался Л. Д., решался исследователями по-разному. В предисловии к «Истории» он писал, что изложит либо то, чему сам был свидетелем, либо то, что слышал от очевидцев (Ibid. I 1). Возможно, Л. Д. опирался на официальные документы (письма и договоры) (Карышковский. 1953. С. 52-53), а исторический экскурс о походе кн. Игоря на К-поль заимствовал из «Жития Василия Нового» (Карышковский. 1960. С. 47-49). Сюзюмов (Сюзюмов. 1916) и А. П. Каждан (Каждан. 1961) пришли к выводу, что Л. Д. и Иоанн Скилица, описавшие одни и те же события независимо друг от друга, использовали 2 общих источника. Один из этих источников отражал благожелательное, а другой — враждебное отношение к Никифору Фоке и всему роду Фок. М. В. Грацианский считает, что у обоих авторов был один общий источник, в котором приводились 2 версии событий, благожелательная и враждебная, по отношению к роду Фок, но если Скилица приводил обе версии, то Л. Д. опускал неблагожелательную (Грацианский. 2012).

«История» Л. Д. сохранилась в рукописи Paris. gr. 1712. F. 272-322 и в ее апографе — Scorial. gr. Y. I. 4. F. 83v — 121v (XVI в.). В парижском списке труду Л. Д. предшествует «Хроника» Псевдо-Симеона Логофета (F. 18v — 272), доведенная до 961 г., а после нее помещена «Хронография» Михаила Пселла (F. 322r — 420v), в к-рой повествование начинается с событий 976 г., т. е. с момента, когда заканчивается «История» Л. Д. Вероятно, заказчик рукописи считал сочинение Л. Д. продолжением «Хроники» Псевдо-Симеона, а «Хронографию» Пселла в свою очередь — продолжением труда Л. Д. Предположительно Л. Д. был лично знаком как с Симеоном Логофетом, так и с автором «Хроники» Псевдо-Симеона (Treadgold. 2013. P. 237). Датировка парижского списка является предметом научной полемики. Он создан либо во 2-й пол. XII в. (Snipes. 1991. S. 141), либо в XIII в. (Crostini. 1996. P. 57). Д. Р. Райнш датировал кодекс кон. XII в. и связал его происхождение с монастырем св. Иоанна Предтечи в Петре (Michaelis Pselli Chronographia / Hrsg. D. R. Reinsch. Bd. 1: Einleitung und Text. B.; Boston, 2014. S. XIX-XXI).

Критического издания «Истории», к-рое учитывало бы чтения как парижской, так и эскуриальской рукописи, не существует. Опубликовать греч. текст планировали франц. ученые Ф. Комбефис (1605-1679) и М. Лекьен (1661-1733), но editio princeps было осуществлено только в 1819 г. парижским эллинистом К. Б. Газе на средства рус. канцлера гр. Н. П. Румянцева благодаря посредничеству директора Имп. публичной б-ки А. Н. Оленина и акад. Ф. И. Круга (Медведев. 2002). Румянцев также спонсировал подготовку 1-го русского перевода «Истории» Д. П. Поповым в 1820 г. Издание греч. оригинала с лат. переводом в Париже и рус. перевод в С.-Петербурге осуществлялись как части единого проекта (Медведев. 2003). Панайотакис произвел колляцию текста «Истории» по обоим спискам, однако подготовленное им новое критическое издание осталось неопубликованным (исправления к изданию Газе см. в: Παναγιωτάκης. 1965. Σ. 117-121).

О других произведениях Л. Д. сведений нет. Приписанная ему речь в честь арх. Михаила, дошедшая в рукописи Paris. gr. 1485. F. 81-84v, в действительности представляет собой сочинение писателя Панталеона Диакона (BHG, N 1289), а атрибуция ее Л. Д. является следствием ошибки переписчика (Παναγιωτάκης. 1965. Σ. 10).

Соч.: Leonis Diaconi Caloensis Historia scriptoresque alii ad res Byzantinas pertinentes / Rec. C. B. Hase. P., 1819; Leo Diaconus. Varii libelli qui Nicephori Phocae et Ioannis Tzimiscis historiam illustrant. Bonnae, 1828; PG. 117. P. 655-926; Συκουτρῆς ᾿Ι. Λέοντος τοῦ Διακόνου ἀνέκδοτον ἐγκώμιον εἰς Βασίλειον τὸν Β´ // ΕΕΒΣ. 1933. Τ. 10. Σ. 425-434; Nikephoros Phokas «Der bleiche Tod der Sarazenen» und Johannes Tzimiskes: Die Zeit von 959 bis 976 in der Darstellung des Leon Diakonos / Übers. F. Loretto. Graz etc., 1961; Лев Диакон. История / Пер.: М. М. Копыленко; вступ. ст.: М. Я. Сюзюмов; коммент.: М. Я. Сюзюмов, С. А. Иванов; отв. ред.: Г. Г. Литаврин. М., 1988; Λέων Διάκονος. ῾Ιστορία / Μετάφραση: Β. Καραλῆς. ᾿Αθήνα, 2000; The History of Leo the Deacon: Byzantine Military Expansion in the 10th Cent. / Introd., trad., annot.: A.-M. Talbot, D. F. Sullivan. Wash., 2005. (DOS; 41).

Лит.: Wartenberg G. Leon Diakonos und die Chronisten // BZ. 1897. Bd. 6. S. 285-317; Сюзюмов М. Я. Об источниках Льва Диакона и Скилицы // Визант. обозр. Юрьев, 1916. Вып. 2. С. 106-166; он же. Мировоззрение Льва Дьякона // АДСВ. 1971. Вып. 7. С. 127-148; Dölger F. Die Chronologie des grossen Feldzuges des Kaisers Johannes Tzimiskes gegen die Russen // BZ. 1932. Bd. 32. S. 275-292; Карышковский П. О. О хронологии русско-византийской войны при Святославе // ВВ. 1952. Т. 5(30). С. 127-138; он же. Балканские войны Святослава в византийской исторической лит-ре // Там же. 1953. Т. 6(31). С. 36-71; он же. К истории балканских войн Святослава // ВВ. 1954. Т. 7(32). С. 224-243; он же. Лев Диакон о Тмутараканской Руси // Там же. 1960. Т. 17(42). С. 39-51; Moravcsik G. Byzantinoturcica. B., 1958. Bd. 1: Die byzantinischen Quellen der Geschichte der Tükvölker. S. 398-400; Каждан А. П. Из истории визант. хронографии X в. Ч. 2: Источники Льва Диакона и Скилицы для истории 3-й четв. X в. // ВВ. 1961. Т. 20(45). С. 106-128; он же. История визант. лит-ры (850-1000): Эпоха визант. энциклопедизма. СПб., 2012. С. 304-313; Terras V. Leo Diaconus and the Ethnology of Kievan Rus // Slavic Review. 1965. Vol. 24. N 3. P. 395-406; Παναγιωτάκης Ν. Μ. Λέων ὁ Διάκονος // ΕΕΒΣ. 1965. Τ. 34. Σ. 1-138; Hunger. Literatur. Bd. 1. S. 367-371; Иванов С. А. Болгары и русские в изображении Льва Диакона // Формирование раннефеод. слав. народностей. М., 1981. С. 203-215; он же. Полемическая направленность «Истории» Льва Диакона // ВВ. 1982. Т. 43(68). С. 74-80; Ditten H. Zu Germanoi = Derevljane in Leon Diakonos’ Geschichtswerk VI 10 // Bsl. 1984. Vol. 45. P. 183-189; Любарский Я. Н. Замечания об образах и художественной природе «Истории» Льва Диакона // Визант. очерки. М., 1991. С. 150-162; Snipes K. Notes on Parisinus graecus 1712 // JÖB. 1991. Bd. 41. S. 141-161; Crostini B. The Emperor Basil II’s Cultural Life // Byz. 1996. T. 66. N 1. P. 55-80; Медведев И. П. Новые данные по истории 1-го изд. Льва Диакона // ВВ. 2002. Т. 61(86). С. 5-23; он же. К истории создания 1-го рус. перевода Льва Диакона // ᾿Αντίδωρον: К 75-летию акад. РАН Г. Г. Литаврина / Отв. ред.: И. С. Чичуров. СПб., 2003. С. 86-98; Καρπόζηλος ᾿Α. Βυζαντινο ἱστορικο κα χρονογράφοι. ᾿Αθήνα, 2002. Τ. 2: 8ος-10ος αἰ. Σ. 475-491; Markopoulos A. Byzantine History Writing at the End of the First Millennium // Byzantium in the Year 1000 / Ed. P. Magdalino. Leiden; Boston, 2003. P. 183-197; Бибиков М. В. Byzantinorossica: Свод византийских свидетельств о Руси. М., 2004. С. 322-325; Грацианский М. В. Лев Диакон — читатель Лукиана // Πολεμολόγος: Сб. ст. пам. проф. В. В. Кучмы / Сост., общ. ред.: Н. Д. Барабанов. Волгоград, 2012. С. 160-170; он же. Еще раз об источниках «Истории» Льва Диакона // ВВ. 2014. Т. 73(98). С. 68-85; Treadgold W. The Middle Byzantine Historians. Basingstoke; N. Y., 2013. P. 236-246.

Лев Диакон, живший во второй половине X в., происходил из малоазийского города Калое, откуда в молодости перебрался в Константинополь, где получил хорошее образование. Судя по имени, он избрал духовную стезю, состоя в придворном клире, и в этом качестве, по-видимому, сопровождал императора Василия П в его болгарском походе 986 г., где был непосредственным свидетелем поражения византийских войск у Триадицы и едва сам избежал плена.

Описанию событий от смерти императора Константина VII Багрянородного в 959 г. до конца правления Иоанна I Цимисхия в 976 г. Лев Диакон посвятил свое главное произведение — «Историю«, завершенную ок. 992 г.: вероятно, автор хотел довести повествование до своего времени (с этим связано, по-видимому, и упоминание болгарского похода Василия), но смерть, возможно, помешала осуществлению этого намерения. Кроме «Истории», Лев Диакон написал энкомий в честь Василия II Болгаробойцы, оставил и несколько писем. Правда, идентификация историка Льва Диакона с автором дифирамба «диаконом Львом» небезусловна.

Рассказ историка строится как повествование очевидца или участника событий, хотя, несомненно, Лев Диакон, подобно другим современникам, воспользовался и так называемой «Историей Фок» (реконструируемый, несохранившийся памятник), и, возможно, документальными материалами, был знаком и с историческими трудами прошлого, испытав влияние, например, Агафия Миринейского.

»История» Льва Диакона является самым полным источником по истории русско-болгаро-византийских отношений последней трети X в. и, в частности, по истории походов киевского князя Святослава в Подунавье. Историк рассказывает о дипломатических взаимоотношениях Византии и Руси, например, о посольстве патрикия Калокира «к тавроскифам, которых на общераспространенном языке обычно называют росами». В 969 г. «тавроскифов» или «тавров» и их предводителя «Сфендослава», т.е. князя Святослава, Иоанну Цимисхию удается направить в Подунавье для усмирения болгар («мисов» у Льва Диакона). Подробно описывается поход «российского всеоружия» во главе со Святославом 969-970 гг. Победы Святослава при Филиппополе, молва о взятии города росами заставили Иоанна Цимисхия вступить в переговоры с русским князем, убеждая его уйти от византийских пределов и направить свое войско в Таврику и Приазовье. При этом в императорском послании напоминалось о неудачном походе князя Игоря («Иггора») и договорах, заключенных им с Византией. В ответ, однако, Святослав пригрозил осадой Константинополя. К решающей битве русская армия была укреплена союзными соединениями венгров и болгар. Кровопролитная битва у Аркадиополя 970 г. завершилась победой Византии, но унесла тысячи жизней с обеих сторон.

Весной 971 г. Иоанн Цимисхий из Адрианополя выступает в новый поход против Святослава. Описанию этой кампании посвящена вся восьмая книга сочинения Льва Диакона, повествующая о битве при Преславе и завершающаяся рассказом о битве при Дристре. Вся следующая книга «Истории» рассказывает о битве при Дристре (Доростоле) 21 июля 971 г., победной для византийцев, после которой Святослав, заключив договор с Византией, с остатком войска отправился на родину, но по дороге был убит печенежской засадой. Очень колоритен портрет Святослава, представленный Львом Диаконом. В повествовании Льва Диакона упоминаются русские воеводы «Сфенкел» (Свенельд?), Икмор. Вспоминает историк и о библейском рассказе о нашествии «Гог, Магог и архонта Рош» в связи с Русью.

Издание: Leonis Diaconi Caloensis historiae libri decern / E rec. С. H. Hasii. Bonnae, 1828.

Перевод: Лев Диакон. История / Пер.

М.М. Копыленко. Комм, и ст. М.Я. Сюзюмова и С.А. Иванова. М., 1988.

Литература: Сюзюмов 1916. С. 106-166; Флоровский 1925; Мутаф-чиев 1931. Т. 4; Dolger 1932. S. 275-292; Gregoire 1937а. Р. 267-276. Vasiliev 1951. Р. 160-225; Карышковский 1951. С. 101-105; Карышковский 1952. С. 53-61; Карышковский 1952а. С. 127-138; Карышковский 1953. С. 36-71; Карышковский 1955. С. 26-30; Левченко 1956; Карышковский 1960. С. 39-51; Каждан 1961. С. 106-128; Sevcenko 1965. Р. 709-713; Terras 1965. Р. 395^406; Сюзюмов 1971. Т. 7; Browning 1975: Hunger 1978. Bd. 1. S. 367-371; Иванов 1981. Т. 42; Иванов 1982. С. 74-80; Сахаров 1982; Moravcsik. ВТ I. S. 398-400; Ditten 1984. Vol. 45: Бибиков 1998. С. 104-109.

ИСТОРИЯ

Книга 5

…Тем временем, пока император совершал все это в Сирии и в Византии, патрикий Калокир, посланный к тавроскифам по его царскому приказу, прибыл в Скифию, завязал дружбу с катархонтом тавров1, совратил его дарами и очаровал льстивыми речами — ведь все скифское племя необычайно корыстолюбиво, в высшей степени алчно, падко и на подкупы, и на обещания2. Калокир уговорил [его] собрать сильное войско и выступить против мисян3 с тем, чтобы после победы над ними подчинить и удержать страну для собственного пребывания, а ему помочь против ромеев в борьбе за овладение престолом и ромейской державой. [За это Калокир] обещал ему огромные, несказанные богатства из царской сокровищницы.

2. Выслушав слова Калокира, Сфендослав4 (таким именем он назывался у тавров5) не в силах был сдержать своих устремлений; возбужденный надеждой получить богатство, видя себя во сне владетелем страны мисян, он, будучи мужем горячим и дерзким, да к тому же отважным и деятельным, поднял на войну все молодое поколение тавров. Набрав, таким образом, войско, состоявшее, кроме обоза, из шестидесяти тысяч цветущих здоровьем мужей, он вместе с патрикием Калокиром, с которым соединился узами побратимства, выступил против мисян.

Узнав, что [Сфендослав] уже подплывает к Истру и готовится к высадке на берег, мисяне собрали и выставили против него фалангу в тридцать тысяч вооруженных мужей. Но тавры стремительно выпрыгнули из челнов, выставили вперед щиты, обнажили мечи и стали направо и налево поражать мисян. Те не вытерпели первого же натиска, обратились в бегство и постыдным образом заперлись в безопасной крепости своей Дористоле6. Тогда, говорят, предводителя мисян Петра7, мужа боголюбивого и благочестивого, сильно огорченного неожиданным бегством его войска, постиг эпилептический припадок, и спустя недолгое время он переселился в иной мир.

Но это произошло в Мисии позднее. А самодержец ромеев Никифор, который вообще был на протяжении всей своей жизни деятелен, бдителен и предусмотрителен, никогда не становился рабом наслаждений и о котором никто не мог сказать, что видел его хотя бы в юности предававшимся разврату, узнав о происходящем у тавров, занялся в одно и то же время множеством дел8. Он снаряжал пешее войско, вооружал отряды, [приучал] конницу к глубинным построениям, одел всадников полностью в железо, изготовлял метательные орудия и расставлял их на башнях городской стены. Затем он выковал тяжелую железную цепь и протянул ее на огромных столбах, расставленных в Босфоре, прикрепив одним концом к башне, которую обычно называли Кентинарий, а другим к башне Кастеллий, находящейся на противоположном берегу9. Будучи наиболее предприимчивым и предусмотрительным изо всех известных нам людей, он считал, что невыгодно было бы начинать войну против обоих народов. Ему показалось, что полезно склонить один из этих народов на свою сторону. Он peшил, что таким образом легко будет одержать верх над другим и быстрее его победить.

3. Так как Никифор не надеялся более договориться с таврами и знал, что нелегко будет подчинить своей воле окончательно уклонившегося от истинного пути патрикия Калокира, который вышел из-под его власти и возымел большое влияние на Сфендослава, он предпочел отправить посольство к единоверцам мисянам10, назначив послами патрикия Никифора, прозванного Эротиком, и проедра Евхаитского Филофея11. [Никифор] напомнил мисянам об их вере (ведь мисяне без всяких отклонений исповедуют христианскую религию) и попросил у них девиц царского рода, чтобы выдать их замуж за сыновей василевса Романа12, укрепив посредством родства неразрывный мир и дружбу между ромеями и месяцами.

Мисяне с радостью приняли посольство, посадили девиц царской крови на повозки (женщины у мисян обычно разъезжают на повозках) и отправили их к василевсу Никифору, умоляя его как можно скорее прийти к ним на помощь, отвратить повисшую над их головами секиру тавров и обезвредить ее. И если бы [Никифор] пошел защищать мисян, он одержал бы победу над таврами, как и над другими племенами, против которых он выступал с ромейским войском…

Книга 6

…8. Многими тревогами был волнуем дух императора Иоанна13; перед ним лежали три пути, и он не знал, какой из них избрать, чтобы не уклониться от верного направления. Недостаток съестных припасов и повсюду распространившийся голод уже третий год пожирали ромей-скую державу; угрожало ничего хорошего не предвещавшее нашествие росов14; карфагеняне и арабы намеревались напасть на только что покоренную ромеями сирийскую Антиохию. Что касается непреодолимого зла — голода, то [Иоанн] быстрым подвозом припасов из всех гаваней предусмотрительно пресек влияние этого бедствия. Нашествие агарян он остановил при помощи восточного войска под начальством патрикия Николая, который, будучи придворным евнухом государя, приобрел многими стараниями опытность в военном деле.

А с катархонтом войска росов, Сфендославом, он решил вести переговоры. И вот [Иоанн] отрядил к нему послов с требованием, чтобы он, получив обещанную императором Никифором за набег на мисян награду, удалился в свои области и к Киммерийскому Боспору, покинув Мисию, которая принадлежит ромеям15 и издавна считается частью Македонии. Ибо говорят, что мисяне, отселившись от северных котрагов16, хазаров и хунавов17, покинули родные места и, бродя по Европе, захватили во времена правившего тогда ромеями Константина, называемого Погонатом18, эту [область] и поселились в ней; по имени своего родоначальника Булгара страну стали именовать Булгарией.

9. Существует о них еще и другая история, примерно следующего содержания. Когда Леонтий19 отрезал нос императору ромеев Юстиниану20 и сослал его в Херсон21, тот, изловчившись, бежал оттуда к Меотиде22 и склонил на свою сторону народ мисян, пообещав им большую награду, если они вернут ему власть. [Мисяне] последовали за [Юстинианом] и, когда он снова вступил на престол, получили от него область в той части Македонии, которую обтекает Истр. Они переселились туда и, будучи всегда воинственно настроенными, вторгались в пределы Фракии, наносили большой ущерб ромеям и уводили людей в рабство. Однако и ромеи выступали против них23, а так как [мисяне] не могли устоять против отваги [ромеев], они скрывались в лесных засадах и побеждали их в неудобных для сражения местах. С того времени произошло много битв, в которых погибли доблестные полководцы, и древний император Никифор24 тоже был убит мисянами, только Константин Копроним25 победил мисян, а вслед за ним — его внук Константин, сын императрицы Ирины26, и уже в наше время император Иоанн покорил их города. История не сохранила упоминаний о ком-либо ином из ромеев, победившем мисян на их земле27. Но довольно [писать] о них.

10. Сфендослав очень гордился своими победами над мисянами; он уже прочно овладел их страной и весь проникся варварской наглостью и спесью. Объятых ужасом испуганных мисян он умерщвлял с врожденной жестокостью: говорят, что, с бою взяв Филиппополь28, он со свойственной ему бесчеловечной свирепостью посадил на кол двадцать тысяч оставшихся в городе жителей и тем самым смирил и [обуздал] всякое сопротивление и обеспечил покорность. Ромейским послам [Сфендослав] ответил надменно и дерзко: «Я уйду из этой богат страны не раньше, чем получу большую денежную дань и выкуп за все захваченные мною в ходе войны города и за всех пленных. Если же ромеи не захотят заплатить то, что я требую, пусть тотчас же покинут Европу, на которую они не имеют права, и убираются в Азию, а иначе пусть и не надеются на заключение мира с тавроскифами».

Император Иоанн, получив такой ответ от скифа, снова отправил к нему послов, поручив им передать следующее: «Мы верим в то, что провидение управляет вселенной, и исповедуем все христианские законы, поэтому мы считаем, что не должны сами разрушать доставшийся нам от отцов неоскверненным и благодаря споспешествованию Бога неколебимый мир29. Вот почему мы настоятельно убеждаем и советуем вам, как друзьям, тотчас же, без промедления и отговорок, покинуть страну, которая вам отнюдь не принадлежит. Знайте, что если вы не последуете сему доброму совету, то не мы, а вы окажетесь нарушителями заключенного в давние времена мира. Пусть наш ответ не покажется вам дерзким, мы уповаем на бессмертного Бога-Христа: если вы сами не уйдете из страны, то мы изгоним вас из нее против вашей воли. Полагаю, что ты не забыл о поражении отца твоего Ингоря30, который, презрев клятвенный договор31, приплыл к столице нашей с огромным войском на 10 тысячах судов, а к Киммерийскому Боспору прибыл едва лишь с десятком лодок, сам став вестником своей беды. Не упоминаю я уж о его [дальнейшей] жалкой судьбе, когда, отправившись в поход на германцев32, он был взят ими в плен, привязан к стволам деревьев и разорван надвое. Я думаю, что и ты не вернешься в свое отечество, если вынудишь ромейскую силу выступить против тебя, — ты найдешь погибель здесь со всем своим войском, и ни один факелоносец не прибудет в Скифию, чтобы зозвестить о постигшей вас страшной участи».

Это послание рассердило Сфендослава, и он, охваченный варварским бешенством и безумием, поспал такой ответ: «Я не вижу никакой необходимости для императора ромеев спешить к нам; пусть он не изнуряет свои силы на путешествие в сию страну — мы сами разобьем вскоре свои шатры у ворот Византия и возведем вокруг города крепкие заслоны, а если он выйдет к нам, если решится противостоять такой беде, мы храбро встретим его и покажем ему на деле, что мы не какие-нибудь ремесленники, добывающие средства к жизни трудами рук своих, а мужи крови33, которые оружием побеждают врага. Зря он по неразумию своему принимает росов за изнеженных баб и тщится запугать нас подобными угрозами, как грудных младенцев, которых стращают всякими пугалами».

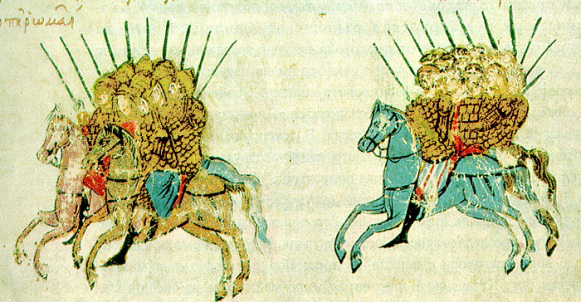

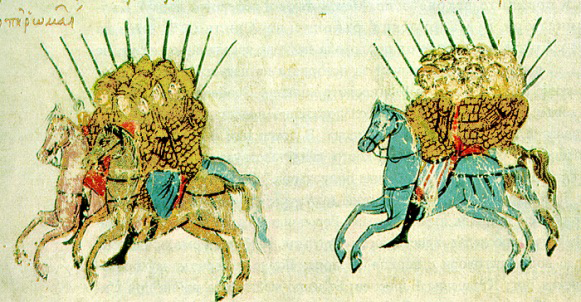

Бой росов с болгарами

11. Получив известие об этих безумных речах, император решил незамедлительно со всем усердием готовиться к войне, дабы предупредить нашествие [Сфендослава] и преградить ему доступ к столице. Он тут же набрал отряд из храбрых и отважных мужей, назвал их «бессмертными» и приказал находиться при нем. Затем он [повелел] магистру Варде, прозванному Склиром, родному брату покойной жены его Марии, мужу предприимчивому и необыкновенно храброму, а также патрикию Петру, которого император Никифор за присущее ему мужество и за славные воинские подвиги назначил стратопедархом (рассказывают, что во время набега скифов на Фракию, когда Петру, несмотря на то что он был скопцом, случилось выступить со своим отрядом против них в битве, в промежуток между рядами выехал на коне вождь скифов, муж огромного роста, надежно защищенный панцирем, и, потрясая длинным копьем, стал вызывать желающего выступить против него; тогда Петр, преисполненный сверх ожиданий храбрости и отваги, мощно развернулся и с такой силой направил обеими руками копье в грудь скифа, что острие пронзило тело насквозь и вышло из спины; не смогла защитить великана кольчужная броня, и он, не издав ни звука, распростерся на земле, а скифы, пораженные необычным, удивительным зрелищем, обратились в бегство34), — вот этим-то [двум] военачальникам император и приказал собрать войско и отправиться в близлежащие и пограничные с Мисией земли. Они получили повеление провести там зиму35, упражняя воинов и объезжая страну, чтобы она не потерпела никакого вреда от скифских набегов. Было также предписано посылать по бивуакам и [занятым] врагами областям переодетых в скифское платье, владеющих обоими языками людей, чтобы они узнавали о намерениях неприятеля и сообщали о них затем императору. Получив такие приказания от государя, [военачальники] вступают в Европу.

12. Узнав о походе [ромеев], тавроскифы отделили от своего войска одну часть, присоединили к ней большое число гуннов36 и мисян и отправили их против ромеев. Как только магистр Варда, который всегда был мужем доблестным и решительным, а в то время особенно пламенел гневом и страстной отвагой, узнал о нападении врагов, он собрал вокруг себя отряд отборных воинов и спешно выступил на битву; позвав Иоанна Алакаса, он послал его в разведку с поручением осмотреть [войско] скифов, разузнать их численность, место, на котором они расположились, а также чем они заняты. Все эти сведения [Иоанн] должен был как можно скорее прислать ему, чтобы он мог подготовить и выстроить воинов для сражения.

Иоанн с отборными всадниками быстро прискакал к [лагерю] скифов; на следующий день он отрядил [воина] к магистру, убеждая его прибыть со всем войском, так как скифы расположились невдалеке, очень близко. Услышав это известие, [Варда] разделил фалангу на три части и одной из них приказал следовать прямо за ним в центре, а двум другим — скрыться в стороне, в лесах, и выскочить из засады, как только они услышат трубный звук, призывающий к бою. Отдав эти распоряжения лохагам, он устремился прямо на скифов. Завязалась горячая битва, вражеское войско значительно превосходило своим числом [войско ромеев] — у них было больше тридцати тысяч, а у магистра, считая вместе с теми, которые расположились в засаде, не более десяти тысяч. Уже шло сражение, и с обеих сторон гибли храбрейшие воины, И тут, говорят, какой-то скиф, кичась своей силой и могучестью тела, вырвался вперед из окружавшей его фаланги всадников, подскакал к Варде и ударил его мечом по шлему. Но удар был неудачным: лезвие меча, ударившись о твердь шлема, согнулось и соскользнуло в сторону. Тогда патрикий Константин, брат Варды, юноша, у которого едва пробивался пушок на подбородке, но который был огромного роста и непобедимой, непреодолимой силы, извлек меч и набросился на скифа. Тот устрашился натиска Константина и уклонился от удара, откинувшись на круп лошади. Удар пришелся по шее коня, и голова его отлетела в сторону; скиф же рухнул вместе с конем на землю и был заколот Константином.

13. Так как [успех] битвы склонялся то в пользу одного, то в пользу другого войска и непостоянство счастья переходило бесперечь с одной стороны на другую, Варда приказал трубить военный сбор и часто бить в тимпаны. По сему знаку поднялась спрятанная в засаде фаланга и устремилась на скифов с тыла: охваченные страхом, они стали склоняться к бегству Однако в то время, когда отступление еще только началось, какой-то знатный скиф, превосходивший прочих воинов большим ростом и блеском доспехов, двигаясь по пространству между двумя войсками, стал возбуждать в своих соратниках мужество. К нему подскакал Варда Склир и так ударил его по голове, что меч проник до пояса; шлем не мог защитить скифа, панцирь не выдержал силы руки и разящего действия меча. Тот свалился на землю, разрубленный надвое, ромеи приободрились и огласили воздух радостными криками. Скифы пришли в ужас от этого поразительного, сверхъестественного удара; они завопили, сломали свой строй и обратились в бегство. До позднего вечера ромеи преследовали их и беспощадно истребляли. Говорят, что в этой битве было убито пятьдесят пять ромеев, много было ранено и еще больше пало коней, а скифов погибло более двадцати тысяч. Вот как закончилось это сражение между скифами и ромеями37.

А император Иоанн торопил азиатские войска с переправой через Геллеспонт в Европу. Он приказал им провести зиму в областях Фракии и Македонии, ежедневно упражняясь во владении оружием, чтобы и не оказаться неспособными к предстоящим боям и не быть разбитыми неприятелем. [Он повелел им], чтобы они дожидались весны38, — когда же весна рассеет зимнее ненастье и лик земли окончательно прояснится, он сам прибудет к ним, ведя за собой войска свои, и со всеми силам обрушится на тавроскифов.

Книга 8

1. Как только ясная весна сменила мрачную зиму, император тотчас поднял крестное знамя и стал спешить [с походом] против тавроскифов. Прямо из дворца он отправился помолиться Богу во всеми почитаемый храм Христа Спасителя, находящийся в Халке. Увидев, что место для молящихся очень узко, ибо там едва могут поместиться пятнадцать человек, а вход извилист, неудобен и походит на витой лабиринт или убежище, [Иоанн] тотчас же приказал перестроить храм от самого основания, расширить и сделать более светлым. Он сам обозначил очертания стен; некое вдохновение внушило ему это усердие и распорядительность, и храм достиг такой красоты и величия, которые присущи ему теперь. [Выступив] оттуда, он пришел в знаменитый святой храм божественной Премудрости и стал молиться о ниспослании ангела, который бы двигался впереди войска и руководил походом, затем при пении гимнов он направился в славный храм Богоматери, расположенный во Влахернах. Вознеся надлежащим образом мольбы к Богу, он поднялся в находившийся там дворец39, чтобы посмотреть на огненосные триеры. Они колыхались, расставленные рядами, в заливе Босфора, там, где удобная и надежная пристань для грузовых кораблей простирается, плавно изгибаясь, до моста и реки, которая за мостом впадает в море.

Полюбовавшись искусным плаванием кораблей в боевом строю и показательным сражением между ними (было их вместе с ладьями и челнами, которые теперь в народе называются галеями и монериями40, более трехсот), император наградил гребцов и воинов деньгами и послал их на Петр для охраны речного пути, — чтобы скифы не могли уплыть на родину и на Киммерийский Боспор в том случае, если они будут обращены в бегство. Говорят, что Истр — одна из рек, вытекающих из Эдема, и что название ее Фисон. Начинаясь на востоке, она, по неизъяснимой мудрости Создателя, скрывается под землей, а затем бьет ключом из Кельтских гор, описывает извилистую линию по Европе и впадает, разделяясь на пять устьев, в Понт, называемый Евксинским. Некоторые же считают, что Фисон — река, пересекаюшая Индийскую землю; обычно эту реку называют Гангом; близ нее добывают камень смарагд.

2. Таким образом, корабли достигли Истра. Тем временем самодержец [Иоанн] выступил из Византия и прибыл со всем войском в Адрианополь. Рассказывают, что этот город заложил, остановившись в своих странствиях после убиения собственной матери Клитемнестры, сын Агамемнона Орест, поэтому ранее он назывался Орестиадой. Впоследствии император Адриан, ведя войну со скифами41, был восхищен [прекрасным] расположением города; он укрепил его прочными стенами и назвал Адрианополем. Прибыв туда, император Иоанн узнал от лазутчиков, что ведущие в Мисию непроходимые, узкие тропы, называемые клисурами, потому что они как бы заперты со всех сторон, не охраняются скифами. Собрав лохагов и таксиархов, он произнес следующую речь: «Я думал, соратники, что скифы, уже давно ожидая нашего прихода, не пожалели усилий для заграждения изгородями и валами наиболее опасных, узких и трудно проходимых мест на тропах, чтобы нам нелегко было продвигаться вперед. Но так как их обмануло приближение святой Пасхи42, они не преградили дороги, не закрыли нам пути, полагая, что мы не откажемся от блестящих одежд, от торжественных шествий, пиршеств и зрелищ, которыми знаменуют дни великого праздника, ради тяжких невзгод войны. Мне кажется, что мы поступим наилучшим образом, если сейчас же воспользуемся благоприятным случаем, вооружимся и как можно скорее переправимся по узкой дороге, покуда тавроскифы не узнали о нашем прибытии и не навязали бой в горных проходах. Если мы, опередив [скифов], пройдем опасные места и неожиданно нападем на них, то, я думаю, — да поможет нам Бог! — с первого же приступа овладеем городом Преславой43, столицей мисян, а затем, двинувшись [вперед], легко обуздаем безумие росов».

3. Такова была речь императора. Стратигам и таксиархам слова его показались неуместными и чрезмерно смелыми, а предложение провести ромейское войско по ущельям и крутым теснинам в чужую [страну] — легкомысленной, опрометчивой дерзостью, доходящей до безумия. Они довольно долго молчали, и разгневанный император заговорил снова: «Я и сам знаю, что неосторожность и своевольная дерзость в сражениях приводят обычно к величайшей опасности и непоправимой беде: ведь я [всю жизнь] с самой юности провел в битвах, одержал, как вы знаете, много побед и достиг большой славы. Но если счастье наше поставлена лезвие бритвы44 и [судьба] не дает нам возможности поступать по своему разумению, нам следует действовать решительно и как можно лучше использовать обстоятельства. Я думаю, что вы, умудренные большим опытом превратностей и непостоянства военных успехов, согласитесь со мной. Итак, если вы верите в то, что я советую наилучшее, то, пока скифы еще бездействуют и не догадываются о нашем приходе, воспользуемся удобным случаем. Победа ожидает нас после того, как мы пройдем через горные проходы. Но если они обнаружат наше намерение перейти теснины, и выстроят там свое войско против нас, дело не кончится добром, нас будет тогда ожидать ужасное бедствие, положение наше станет безвыходным. Приободритесь же духом, вспомните, что вы ромеи, которые своим оружием обращали прежде в бегство любого врага! Следуйте за мной как можно быстрее и покажите на деле свою отвагу!»

4. Сказав так, Иоанн, прекрасно вооруженный, вскочил на быстрого благородного коня, вскинул на плечо длинное копье и двинулся путь. Впереди него двигалась фаланга воинов, сплошь закрытых панцирями и называвшихся «бессмертными», а сзади — около пятнадцати тысяч отборнейших гоплитов и тринадцать тысяч всадников. Заботу об остальном войске император поручил проедру Василию; оно медленно двигалось позади вместе с обозом, везя осадные и другие машины. Когда они вопреки всякому ожиданию прошли опасные гористые места, император прервал напряженный марш, дал отдых всему пешему и конному войску, расположив его на неприступном холме, с одной стороны которого протекала река, обещавшая изобилие воды.

Когда настал рассвет следующего дня, он поднял войско, выстроил его в глубокие фаланги и, приказав беспрестанно трубить военный клич, стучать в кимвалы и бить в тимпаны, выступил на Преславу. Поднялся невообразимый шум: эхом отдавался в соседних горах гул тимпанов, звенело оружие, ржали кони и [громко] кричали люди, подбадривая друг друга, как всегда бывает перед битвой. Тавроскифы, увидев приближение умело продвигающегося войска, были поражены неожиданностью; их охватил страх, и они почувствовали себя беспомощными. Но все же они поспешно схватились за оружие, покрыли плечи щитами (щиты у них прочны и для большей безопасности достигают ног), выстроились в грозный боевой порядок, выступили на ровное поле перед городом и, рыча наподобие зверей, испуская странные, непонятные возгласы, бросились на ромеев. Ромеи столкнулись с ними и храбро сражались, совершая удивительные подвиги: однако ни та, ни другая сторона не могла взять верх. Тогда государь приказывает «бессмертным» стремительно напасть на левое крыло скифов; «бессмертные», выставив вперед копья и сильно пришпорив коней, бросились на врагов. Скифы [всегда] сражаются в пешем строю; они не привыкли воевать на конях и не упражняются в этом деле45. Поэтому они не выдержали натиска ромей-ских копий, обратились в бегство и заперлись в стенах города. Ромеи преследовали их и беспощадно убивали. Рассказывают, будто во время этого наступления [ромеев] погибло восемь тысяч пятьсот скифов.

5. Оставшиеся в живых спрятались в крепости и, яростно сопротивляясь, метали сверху со стен копья и стрелы. Говорят, что в Преславе находился и патрикий Калокир, который, как я уже сообщил в свое время, двинул войско росов на мисян. Узнав о прибытии императора (а это невозможно было скрыть, так как золотые императорские знаки сияли чудесным блеском), он глубокой ночью тайно бежал из города и явился к Сфендославу, который со всем своим войском находился у Дористола, ныне называемого Дристрою: вот таким образом убежал Калокир.

Надвигающаяся ночь вынудила ромеев прекратить сражение. Но вот наступило утро следующего дня, называемого Великим четвергом46, потому что в этот день, готовясь идти на муки, Спаситель наш после Тайной вечери давал ученикам Свои спасительные наставления. Как раз в это время прибыло остальное войско е осадными машинами, и император Иоанн свернул лагерь, расставил фаланги в несокрушимый боевой порядок и с пением победного гимна устремился на стены, намереваясь первым же приступом взять город. Росы же, подбадриваемые своим военачальником Сфенкелом47, который был у скифов третьим по достоинству после Сфендослава, их верховного катархонта, оборонялись за зубцами стен и изо всех сил отражали натиск ромеев, бросая сверху дротики, стрелы и камни. Ромеи же стреляли снизу вверх из камнеметных орудий, забрасывали осажденных тучами камней, стрелами и дротиками, отражали их удары, [теснили], не давали им возможности выглянуть из-за зубчатых стен без вреда для себя. Наконец император громким голосом отдал приказание приставить к стенам лестницы, и возглас его прибавил сил осаждавшим. Все, на кого падал взгляд государя, сражались храбро, надеясь получить достойную награду за свои подвиги.

6. Когда ромеи бросились на приступ и придвинули к стенам лестницы, по одной из них стал взбираться какой-то смелый юноша с едва пробивающимся рыжеватым пушком на подбородке, выходец из фемы Анатолики, по имени Феодосий, а по прозванию Месоникт. Правой рукой он вытащил меч, в левой держал щит, которым прикрывал голову от скифских ударов сверху. Достигнув гребня стены, [юноша обрушился на] скифа, который выглянул из-за зубцов и хотел столкнуть его копьем вниз; он рассек шею врага, и голова его вместе со шлемом покатилас по земле за стеной. Ромеи приветствовали этот необыкновенный подвиг восторженными криками, и многие из них, соревнуясь в храбрости с первым взошедшим [на стену], устремились вверх по лестницам.

Между тем Месоникт, взойдя на стену, овладел ее верхней частью и, поворачиваясь во все стороны, убил огромное число оборонявшихся скифов, сбрасывая их со стены. Вскоре уже многие [ромеи] взобрались в разных местах на стены и изо всех сил истребляли врагов. Тогда скифы покинули укрепление и постыдно столпились в окруженном прочной оградой царском дворце, где хранились сокровища мисян; один из входов они оставили открытым.

Тем временем многие ромеи, находившиеся по ту сторону стен, сорвали петли на воротах, сбили засовы и проникли внутрь города, перебив бесчисленное множество скифов. Тогда, говорят, был схвачен и приведен к государю вместе с женой и двумя малолетними детьми царь мисян Борис48, у которого едва лишь пробивалась рыжая бородка. Приняв его, император воздал ему почести, назвал владыкой булгар и заверил, что он явился отомстить за мисян, претерпевших ужасные бедствия от скифов.

7. Ромеи все разом ворвались в город и рассыпались по узким улицам, убивали врагов и грабили их добро. Так они достигли царского дворца, в котором сгрудилась лучшая часть войска росов. Но скифы, находившиеся во дворце, яростно сопротивлялись проникшим через ворота ромеям и убили около полутораста храбрейших воинов. Узнав об этой неудаче, император прискакал во весь опор ко дворцу и приказал своей гвардии всеми силами наступать на врага, но, увидев, что из этого не выйдет ничего хорошего (ведь тавроскифы легко поражали множество воинов, встречая их в узком проходе), он остановил безрассудное устремление ромеев и распорядился со всех сторон бросать во дворец через стены огонь. Когда разгорелось сильное пламя, сжигавшее все на своем пути, росы, числом свыше семи тысяч, вышли из помещения, выстроились на открытом месте у дворца и приготовились отразить наступление [ромеев].

Император послал против них магистра Барду Склира с надежным отрядом. Окружив скифов фалангой храбрейших воинов, Склир вступил в бой. Завязалось сражение, и росы отчаянно сопротивлялись, не показывая врагам спины; однако ромеи [победили] своим мужеством и военной опытностью и всех их перекололи. В этой битве погибло также множество мисян, сражавшихся на стороне врагов против ромеев, виновников нападения на них скифов. Сфенкелу с немногими удалось спастись бегством. Он ушел к Сфендославу, но вскоре был убит, о чем я расскажу ниже. Так в течение двух дней был завоеван и стал владением ромеев город Преслава.

8. Император Иоанн по обычаю одарил войско, дал ему отдых и отпраздновал на том же месте святое Воскресение Спасителя. Отобрав несколько пленных тавроскифов, [Иоанн] послал их к Сфендославу с сообщением о взятии города и гибели соратников. Он поручил им также [передать Сфендославу], чтобы тот без промедления выбрал одно из двух: либо сложить оружие, сдаться победителям и, испросив прощение за свою дерзость, сейчас же удалиться из страны мисян, либо, если он этого не желает сделать и склоняется к врожденному своеволию, защищаться всеми силами от идущего на него ромейского войска. Вот так он велел передать Сфендославу, сам же провел в городе несколько дней и восстановил разрушение в стенах, а затем, оставив сильный отряд и назвав город по своему имени Иоаннополем, пошел со всем войском на Дористол.