Содержание статьи

- Величие русского языка – в чём оно

- Как возник и изменялся русский язык

- Возникновение письменности и алфавита на Руси

- Интересные факты русского языка для детей

Язык – это достояние, слава, сила, богатство человека. Россия – большая по территории и многонациональная страна. На русском языке общаются люди разных национальностей и разных государств. Станет интересной и поучительной история русского языка для детей. Ведь его возраст составляет более тысячи лет, на протяжении которых он изменялся и стал таким, каким люди его используют сейчас.

Величие русского языка – в чём оно

С самого раннего детства жизнь человека неразрывно связана с языком. Развитие, общение, учеба, работа – все это и многое другое зависит от знаний и умений пользоваться речью и письмом. Обучение начинается с момента рождения, первого «агу», родного «мама», важного «школа», загадочного «любовь». Стать грамотным нелегко, ведь русская речь признана самой сложной и многогранной в мире.

Красоту и величие, нежность и лирику русской речи воспевают великие поэты прошлых лет и современности.

«Русский народ создал русский язык,

Яркий, как радуга после весеннего ливня,

Меткий, как стрелы.

Певучий, богатый, задушевный,

Как песня над колыбелью.

Что такое Родина?

Это весь народ.

Это его культура, его язык».

А.Н. Толстой

Литературная речь – это высшая форма мастерства. Силу слова каждый человек может почувствовать на себе. Когда любое произведение, будь то стихотворение, рассказ, басня или поэма, как по волшебной палочке, возвращает читателя в прошлое или отправляет в будущее. А талантливый рассказчик, подобно художнику, рисует в воображении яркие сюжеты и необычные картины. И каждый, кто читает, мечтает и фантазирует по-своему…

Удивительно, но каждое сказанное вслух слово имеет заряд. Добрые слова вдохновляют и окрыляют людей. От злых слов на душе становится одиноко и тоскливо. Могущественное слово может убить и возродить! Человеческая речь – это настоящее оружие, пользоваться которым следует, умело и аккуратно!

«Обращайтесь почтительно с этим могущественным орудием;

В руках умелых оно в состоянии совершать чудеса.

Берегите чистоту языка как святыню!»

И.С. Тургенев

Как возник и изменялся русский язык

В самом начале для общения люди использовали жесты и простые, похожие на крики животных, звуки. Даже сейчас в процессе беседы люди много и часто жестикулируют. Существует даже азбука жестов, особенно необходимая для людей со слабым слухом. Еще при разговоре человек интуитивно выделяет важную информацию голосом, делает паузы, чтобы собеседник смог понять его и запомнить главное. Потом появились первые слова, они были разные у разных групп людей, проживающих не на одной территории. Вот так в глубокой древности возник язык. Он был необходим людям для общения, труда, жизни.

Примечательно, что у каждого народа была своя речь. Потом похожие по звучанию языки объединялись в один. В современном мире насчитывается более семи тысяч разных языков. Некоторые из них безвозвратно исчезли. Сегодня также происходит их стремительное сокращение. В основном это касается исчезающих малочисленных народностей. Русский язык является государственным для нашей страны Российской Федерации. Он входит в состав индоевропейской языковой семьи. Это один из славянских языков. По численности говорящих на нем людей он занимает пятое место.

Датой зарождения древнерусского литературного языка считается XI век нашей эры. Знаменательно, что этот период совпадает со временем образования Киевской Руси. Это было самостоятельное государство с единой древнерусской народностью. Позднее произошло выделение украинской, белорусской и русской народности. Речь этих народностей имеет общие истоки и схожа по звучанию. Эти языки даже называют братскими.

Основу русской речи, это почти 90%, составляют исконно русские слова. Остальные слова заимствованы из других диалектов. Любой язык непостоянен. Его формирование происходит под влиянием социальных и политических событий. Среди слов происходит естественный отбор. Это значит, что одни слова приходят и становятся распространенными в обществе, другие, наоборот, уходят из речи и мало используются людьми в обиходе.

Возникновение письменности и алфавита на Руси

Письменность неразрывно связана с речью. Поэтому каждый период развития русского языка характеризуется произведениями своей эпохи. Сведения о древней письменности сохранились на старинных берестяных грамотах, древних летописях. Большой вклад в становление письменности на Руси внесли два проповедника Кирилл и Мефодий. Именно они создали азбуку в том виде, в котором она существует сейчас.

История становления русского языка в произведениях кратко:

- IX- XI вв. Эпос «Слово о полку Игореве». Рукопись со слов очевидцев. Авторство произведения не установлено до сих пор.

- Середина XVI века. Справочник «Домострой». Свод применимых к жизни семейных правил и рекомендаций.

- Вторая половина XVIII века. Труды Михаила Ломоносова. В их числе первая «Российская грамматика».

- XIX век. Работы выдающихся поэтов и писателей: Пушкина А.С., Лермонтова М.Ю., Гоголя Н.В., Карамзина Н.М., Тургенева И.С. и других.

- XX-XXI века. Реформа и стандартизация русского языка. Изменения в речи за счет СМИ, телевидения и Интернета.

Интересные факты русского языка для детей

Русский язык самобытный и выразительный. Ни в одном другом языке мира нет столько тонкостей, касающихся правописания и произношения слов.

Интересные факты русской речи для детей:

- В русском языке существует два слова с тремя идущими подряд буквами «еее» — змееед, длинношеее.

- Насчитывается 74 слова, начинающиеся на «й», но из них используются в обиходе не более 10-ти.

- В слове «обороноспособность» 7 букв «о». Термин означает уровень подготовленности для отражения вражеского нападения.

- «Соответственно» — это одновременно союз и предлог, который является самым длинным, в нем четырнадцать букв.

- В древности между словами не было пропусков, все слова писали слитно и поочередно друг за другом.

- В русском языке буква «ф» встречается только в словах иностранного происхождения.

- Еще в нем нет слов, которые начинаются с мягкого и твердого знака. А с буквы «ы» начинаются только названия.

- «Вынуть» — это слово лишено корня. В его составе присутствует приставка «вы», суффикс «ну» и окончание «ть».

- В русском языке к каждому слову можно подобрать синоним без потери первоначального смысла.

- В лексике русского человека много фразеологизмов, то есть устойчивых выражений с переносным значением.

Лингвисты называют русский язык живым. Даже сейчас в нем постоянно происходят изменения. Во многом это связано с компьютеризацией, внедрением и расширением социальных сетей, ускорением темпа жизни, увеличением объема поступающей людям информации.

В детстве всем приходилось слушать сказки. От старших, по телевизору, по радио, а научившись читать,

Литературные сказки, однако, имеют ценность для исторической науки только как отражающее мировоззрение людей и, может быть, какие-то еще мелкие детали тех эпох, в которых жили их авторы. Это касается, в сущности, любого литературного произведения. Гораздо более разносторонний интерес представляют народные сказки в своем чистом виде, не искаженные субъективным взглядом обработчика. Корни народных сказок уходят в глубину эпох. Очень похожие по сюжету сказки встречаются у народов совершенно разных языков и культур, населяющих разные регионы планеты, хотя каждый народ, конечно, повествует о по сути одних и тех же событиях через призму своей культуры (например, опознанные по потерянной обуви знатным возлюбленным древнегреческая Родопис, западноевропейская Золушка, адыгская Фаруза). В сюжете некоторых народных сказок можно даже проследить отголоски реалий первобытных времен, например, в фольклоре кавказских народов упоминается геронтицид – убийство престарелых членов общины как неспособных трудиться и приносить пользу соплеменникам, хотя в письменную эпоху этого явления на Кавказе уже не существовало.

Во многих народных сказках в большом количестве присутствуют элементы мифологии. Не каждая

Сказки о животных, в которых животные выступают как разумные и сознательные существа,

Каждый вид животных отличается характерными, свойственными только ему повадками, образом жизни.

Тем не менее, часто в сказках дух природного либо рукотворного объекта или стихии фактически отделяется от них самих, приобретая выраженные антропоморфные черты. Большинство сказочных существ происходят также из древнего анимистического пантеона, изначально являясь неотделимыми душами лесов, гор, рек, полей, различных явлений бытия. Но впоследствии (возможно, еще в границах первобытной эпохи) в людских рассказах они начали представать как более автономные субстанции,

Б. Забирохин «Полевой»

С течением времени сказки, сказания, прочие повествования, в которых фигурировали разные мифические существа, передавались из уст в уста, из одной человеческой общины в другую. Слушающий часто недостаточно правильно понимал смысл повествования рассказчика и передавал рассказ другому человеку уже по-своему. Так некоторые изначально разные мифологические образы сливались в один, и

Сказав о леших и водяных, нельзя обойти стороной домовых. Однако в основе образа домового лежит

С распространением на Руси христианства культ предков в своем полном виде был разрушен. Однако его пережиток в форме веры в домовых – охраняющих дом духов, которые незримо поддерживают в семье и жилище порядок, хозяйственными успехами и семейным благополучием поощряют добрых и старательных хозяев, неудачами и семейным разладом наказывают злых и нерадивых, существовал, особенно в селах, вплоть до всеобщего просвещения советского времени. И в двадцатом веке некоторые крестьяне продолжали ежедневно класть пищу возле печи (обыкновенно у очага в древние времена и находилось постоянное место, занимаемое в доме главой семейства), а переселяясь в новый дом, «уносили» с собой домового вместе с печной золой, корзиной с продуктами и другими способами. На изначальное представление о домовом как об основателе семейства – патриархальном главе, указывают сохранившиеся его народные названия в ряде областей: «хозяин», «большак», «дедушка», «кормилец». В эпоху Средневековья и Нового Времени образ домового, лишившись изначальных сакральных истоков, постепенно сливался в народных представлениях с образом кикиморы – не имеющего определенного

Кикиморам в некоторых местностях приписывалось и свойство похищать маленьких детей. Однако судя по

Как бы ни назывались охотящиеся за детьми духи у славян изначально, в мифологических представлениях

Еще больше, чем духов, древние славяне почитали богов – сверхъестественных существ высшего ранга,

Тем не менее, они тоже присутствуют. Можно обратить внимание, с какой почтительностью в некоторых русских сказках герои обращаются к Солнцу и Месяцу, смиренно прося у них помощи. Нет ни одной русской сказки, где солнце или луна выступали бы отрицательными персонажами или высмеивались бы. Тогда как лешие и водяные могут изображаться враждебными существами, а также быть обманутыми героем. Хотя лес, откуда славяне получали материал для строительства жилищ, и вода были для древних не менее важны, чем свет солнца и уж тем более луны. Это не случайно: бог солнца Яр (Ярило), как свидетельствуют древнерусские летописи, почитался славянами как верховное божество, а Месяц считался его братом. Культ Яра и Месяца с распространением христианства прекратился, однако привычное народное почитание самых ярких небесных светил осталось.

В образе известного героя русских сказок Мороза (Морозко) тоже присутствуют явные пережитки древнего обожествления. Хотя летописных данных о наличии у славян такого божества нет, фольклорные сведения, а также некоторые дошедшие до наших дней обряды (в основном в новогодней традиции) явственно указывают на то, что изначально Мороз почитался славянами как повелитель стихии зимнего холода. Популярная и поныне русская сказка «Морозко» указывает на его характерные божественные черты: с ним бесполезно бороться, и первая девушка спасается, только произведя на него хорошее впечатление своей смиренностью; он способен одаривать людей материальным богатством, непосредственно не связанным с его стихией; он может влиять на сидящую в теплой избе собаку, которая человеческими словами оповещает хозяев о судьбе повстречавшихся с ним девушек; он находится выше человеческих морали и эмоций, наградив одну девушку и убив другую только по причине их отношения к нему, но при этом обеих сначала подвергнув испытанию холодом. Помимо фольклора, на сакральные истоки образа Мороза указывает явно основанная на народном творчестве песня М. Уваровой «Ой, мороз, мороз», выполненная в форме заклинания (языческой молитвы).

В настоящее время Мороз (Дед Мороз) больше известен в России как ключевой персонаж празднования

Современный Дед Мороз, уподобившись Санта-Клаусу, тем не менее, сохранил очень много сакральных черт, пришедших из древнеславянского язычества. На былое обожествление его фигуры указывают, прежде всего, наличие у него сверхъестественных способностей (в современных новогодних сказках он по-прежнему управляет зимней стихией, может насылать холода и метели, а также совершать другие чудеса, например, по мановению его посоха из ниоткуда появляются подарки для детей) и культивируемое среди детей явственно трепетное почитание его персоны: если Санта-Клаус – в заметной степени комичный персонаж, то Дед Мороз в самом деле предстает как некий «детский бог», олицетворение в глазах детей высшей добродетели. И современный российский Дед Мороз, и европейский Санта-Клаус, одаривая детей подарками, отмечают их хорошее поведение в течение года, но делают это несколько по-разному. У Санта-Клауса вознаградить послушных детей – конкретная цель, а в некоторых представлениях он же (или – в Альпийском регионе, его антагонист демон Крампус) наказывает непослушных. Дед Мороз, хотя послушных вознаграждает в первую очередь, обыкновенно затем «милостиво» одаривает и озорных, что восходит к древним представлениям о божественном абсолютизме, свободной воле божества одаривать кого угодно из смертных и кого угодно карать. Ныне практикующаяся новогодняя традиция, согласно которой дети, прежде чем получить от Деда Мороза подарок, должны рассказать перед ним стихотворение, исполнить песню или танец, тоже восходит к древней языческой обрядовости, к ритуалам, посредством которых люди обращались к своему божеству.

Весьма интересным и в значительной степени таинственным, но очень распространенным персонажем

Деревянное захоронение на опорных столбах, построенное в лесу коренным народом Сибири

Некоторые фольклористы видят в Бабе-Яге древнее божество, ведавшее лесной стихией (тогда как каждый леший одухотворял конкретный лесной массив, а не все леса в целом). Известный советский исследователь фольклора В. Пропп полагал также, что Баба-Яга в древнеславянских представлениях являлась проводницей человеческих душ из мира живых в мир мертвых. На это указывает, в частности, такой упоминающийся во многих сказках атрибут, как одна костяная нога, в то время как другая нога у нее обычная. Часто в сказках герой с помощью Бабы-Яги, которую обнаруживает в избушке на курьих ножках, после предварительно сказанных ей похожих на заклинание слов и некоторых напоминающих ритуал действий (например, мытье в бане), попадает в некое Тридевятое царство. По мнению В. Проппа, Тридевятое царство – это и есть потусторонний мир, где обитают души умерших, а избушка на курьих ножках – вход в него. Сам образ избушки на курьих ножках, несомненно, является отсылкой к существовавшему на Руси и в России архитектурному облику некоторых строений, возводимых не на фундаменте, не на земле, а на прочных опорных столбах. Некоторые славянские племена на возведенных на врытых в землю столбах помостах хоронили покойников, и в некоторых сказках указывается, что избушка на курьих ножках не имеет ни окон, ни дверей (это зафиксировано и во вступлении к поэме А. Пушкина «Руслан и Людмила»). Вплоть до начала XX в. в таких висячих гробницах, кстати, среди леса, хоронили своих покойных и некоторые народы Сибири. Также сказочные представления об избушке на курьих ножках могут восходить к описанию какого-то древнего языческого капища, на котором жрицы совершали обряды, подобные описываемому в сказках приему героя Бабой-Ягой. Исходя из фольклорных описаний, Баба-Яга в представлении древних славян могла быть и божеством смерти вообще или же повелительницей вредоносных, причиняющих гибель и разруху природных стихий. В сказках Баба-Яга часто стремится зажарить в печи и съесть либо главного героя, либо детей, обычно предварительно искупав и накормив. В этом тоже отчетливо прослеживается какой-то древний ритуал: возможно, человеческое жертвоприношение, возможно, обряд инициации, то есть, физических испытаний, которым древние племена подвергали достигших определенного возраста детей в знак приобщения их к жизни общества. Не исключено, что нарочито демонический образ Бабы—Яги является собирательным, показывающим ненависть к язычеству в христианской Руси. Тогда сказочная Баба-Яга, возможно, «собранная» в одном лице из нескольких наиболее мрачных древних божеств, является олицетворением языческих, противных христианскому учению верований и обрядовых пережитков. А образ Бабы-Яги как безобразной старухи, скрывающейся в глубине леса, возможно, имеет более реальный прототип: в период распространения на Руси христанства старые служители языческих культов, не желая принимать новую религию, уходили из общин в лесную глушь, где продолжали заниматься своими прежними обрядами, недоброжелательно встречая приходивших к ним чужаков.

На территории современной России древняя славянская мифология стала разрушаться с конца X в., когда

9 628

Появление письменности и ситуация диглоссии

Отсчет истории русского литературного языка традиционно начинается от возникновения письменности. Первые достоверные письменные памятники появились после крещения Руси в 988 году. Русь получила богослужебные книги в славянских переводах с греческого из Болгарии. Эти тексты были написаны на старославянском — искусственном письменном языке, созданном Кириллом и Мефодием и их учениками.

Когда на Руси появляются старославянские тексты, то их язык под рукой русских переписчиков подвергается воздействию местных восточнославянских диалектов. Так возникла русская редакция старославянского языка, т. е. церковнославянский язык.

Параллельно кириллическое письмо используется и в нецерковной сфере: в торговле, ремесле, повседневной практике. С самого начала распространения письменности на Руси возникает особая языковая ситуация, которая лингвистами называется диглоссией. Это соотношение двух языков, функционирующих в одном обществе, когда эти языки по своим функциям не совпадают, а как бы дополняют друг друга. Для Древней Руси культурный язык, язык церкви, официального летописания — церковнославянский. Язык обычного права, бытовой коммуникации — язык древнерусский.

Старославянские азбуки. Источник

Язык русской народности

После разгрома татарами Киева центр власти перемещается на северо-восток. В 1326 г. митрополит Петр избирает Москву своей резиденцией, и московский говор становится основой литературного языка. Именно в этот период сложились исторические условия для возникновения трех народностей — русской (великорусской), украинской и белорусской. Начинается самостоятельная история литературных языков этих народностей.

Формирование централизованного государства требовало разветвленной системы административного управления, поэтому активно начинает развиваться деловая письменность. Дьяки и подьячие осуществляют свою профессиональную деятельность в княжеских канцеляриях. Язык деловой письменности вырабатывает свой формуляр, терминологию, жанры. Важную роль в нормализаторской деятельности и доминирующей роли московского говора сыграло книгопечатание. Работники печатного двора осуществляли правку, сверяли тексты, занимались редакторской и корректорской деятельностью.

Русский язык того периода начинает опираться не на церковнославянскую традицию, а на живые процессы. Процесс демократизации русского языка следует рассматривать как двухсторонний. Книжный славянский язык расширяет свои полномочия, модифицируясь в т. н. «ученый» тип литературного языка, язык. С другой стороны, деловые тексты, опирающиеся на разговорную речь и приказной язык, приобретают статус литературных текстов.

От Петра до Пушкина

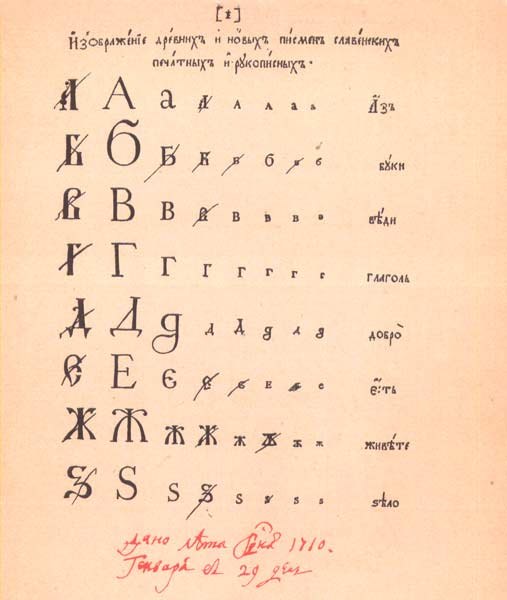

Петровская эпоха — время переворотов во всех сферах, в том числе и языке.

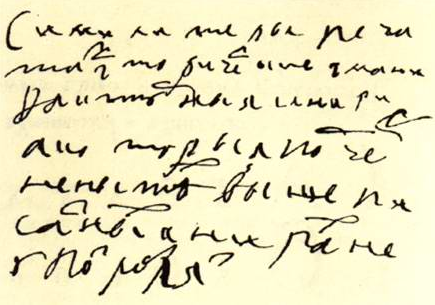

На первом издании Азбуки 29 января 1710 г. рукою Петра написано: «Сими литеры печатать исторические и манифактурныя книги. А которыя подчернены [имеются в виду зачёркнутые Петром кириллические буквы], тех [в] вышеписанных книгах не употреблять».

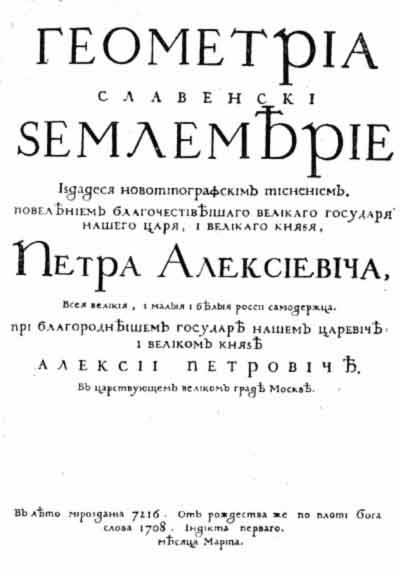

Важное значение имела реформа графики. В 1710 г. была проведена реформа азбуки: теперь вместо кириллицы используется т. н. гражданский шрифт. Создание светской азбуки означало резкое размежевание светской литературы с церковно-богословской. Из азбуки были удалены некоторые греческие буквы, а также введена арабская цифровая система.

Эта эпоха характеризуется интенсивным обогащением словарного состава языка. Показательно, что именно при Петре создан первый словарь иностранных слов «Лексикон вокабулам новым по алфавиту». Пояснения даны в виде русскоязычных синонимов (архитектор — домостроитель) или кратких объяснений.

«Геометриа славенски землемерие» — первая книга, набранная гражданским шрифтом.

Наметившаяся в Петровскую эпоху тенденция исключать церковнославянизмы из литературного языка встретила решительный отпор Михаила Васильевича Ломоносова. Ломоносов разработал теорию трех стилей. Стиль, по мнению Ломоносова, состоял из организованной системы речевых средств, за которой закреплен круг жанров художественной литературы. В основании системы трех стилей лежит «существование трех родов речений: общеславянского словарного фонда (бог, слава, рука), книжной лексики (отверзаю, господень) и исконно русских слов (пока, лишь, говорю)».

Система трех стилей просуществовала в общем до конца XVIII века. Михаил Васильевич Ломоносов разрабатывал свою теорию, когда ведущими были высокие стихотворные жанры, трагедия. А во второй половине XVIII века все большее значение приобретает проза. Проза разнородна, в ней могли смешиваться разные стили в зависимости от темы. Таким образом, постепенно стилистические средства освобождаются от жанровой закрепленности.

В наших социальных сетях по хештегу #мой_русский язык ищите публикации, посвященные грамотности и истории языка!

Для русского сентиментализма конца XVIII появилась необходимость в использовании слов, обогащенных лексически и систематически, которые смогли бы точнее описать чувства, проанализировать их. Эту задачу решил Николай Михайлович Карамзин. Он внес в русский язык множество заимствованных слов из французского. Ярым противником нововведений стал Александр Семенович Шишков. Он был горячим патриотом и консерватором, выступавшим за высокий штиль.

Так образовались две противоборствующие группы. Сторонники Карамзина объединились в литературное общество «Арзамас». Сюда входили писатели и поэты Жуковский, Пушкин, Батюшков и др. Консерваторы и сторонники высокого штиля сосредоточились в обществе «Беседа любителей русского слова», руководимой Шишковым.

Примирить две эти языковые стихии удалось Александру Сергеевичу Пушкину.

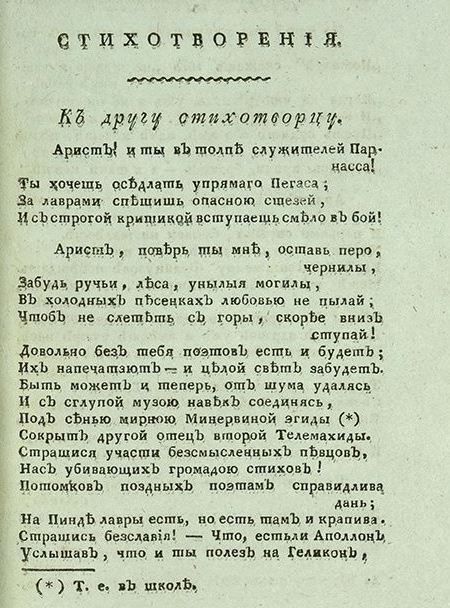

Первое напечатанное стихотворение А. С. Пушкина (журнал Вестник Европы, 1814, № 13)

Пушкин стремился к созданию демократического национально-литературного языка на основе синтеза книжного языка с живой русской речью, с формами народнопоэтического творчества. Он произвел синтез тех разных социально-языковых стихий, из которых исторически складывалась система русского литературного языка: церковнославянизмы, европеизмы (в особенности галлицизмы), элементы живой русской речи.

Именно язык произведений Пушкина стал основой того литературного языка, на котором мы говорим сегодня. Этот период в истории языка очень часто называют «от Пушкина и до наших дней».

Сквозь горнила XX века

Несмотря на то, что периодом формирования русского литературного языка является конец XVII — начало XIX вв., на протяжении XX века литературный язык также претерпел ряд изменений. Эти изменения касаются в первую очередь лексики и стилистики.

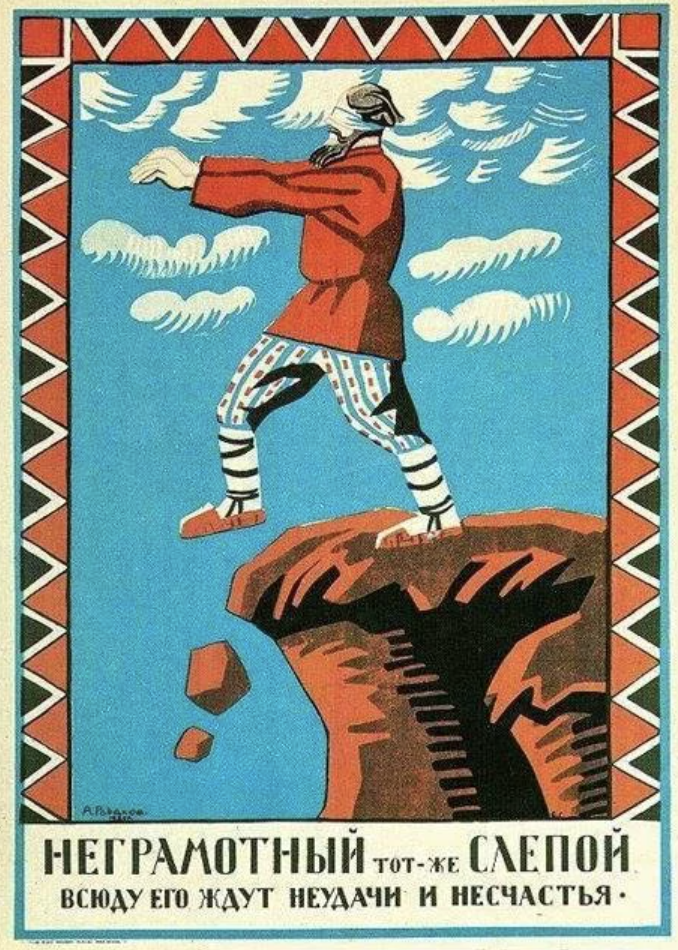

Первые годы революции характеризуются реформой правописания, устранением из активного запаса литературной лексики и фразеологии большого числа слов и выражений, связанных со старым государственным строем и буржуазным бытом.

Новые носители литературного языка после Октябрьской революции не могли за короткий период времени освоить нормы литературного языка. Напротив, они вносили опыт своей речевой практики в различные сферы литературного языка (газеты, журналы, тексты художественной литературы), что привело к употреблению в этих источниках разностилевых языковых элементов.

Дальнейшее развитие советского общества, индустриализация страны и коллективизация сельского хозяйства приводят к пополнению словарного состава языка большим количеством новых слов и выражений, часть которых ранее была известна в литературном языке, но не имела широкого распространения, а часть была создана в советскую эпоху. Женское равноправие, возможность работать на производстве обусловили появление новообразованных существительных, обозначающих лиц женского пола. Среди новых слов, получивших распространение в советскую эпоху, большую роль играют сложносокращенные слова и аббревиатуры.

Значительные изменения произошли также в общественных функциях языка. Осуществленная культурная революция, развитие народного образования, распространение книг, газет, журналов, радио, а также ликвидация прежней экономической и культурной разобщенности отдельных областей и регионов — всё это привело к тому, что литературный язык стал достоянием широчайших народных масс, в связи с чем более интенсивным становится процесс утраты диалектных различий. Более того, русский язык становится средством межнационального и международного общения.

К пятерке шаг за шагом, или 50 занятий с репетитором. Русский язык. 7 класс

Пособия Л. А. Ахременковой просты и понятны. Нетрадиционная методика автора высокоэффективна,материал по русскому языку усваивается и одаренными детьми, и теми, кто испытывает трудности в обучении. Курс построен так, чтобы учащиеся, регулярно выполняя задания, могли легко запомнить правила орфографии и пунктуации, самостоятельно овладеть навыками грамотного письма и литературной речи, быстро подготовиться к экзамену.

Купить

«Относитесь к родному языку бережно и любовно.

Думайте о нем, изучайте его, любите его, и вам

откроется мир безграничных радостей»,

Д. С. Лихачев.

Судьба русского языка – тема,

которая не может оставить равнодушным ни одного словесника. Он существенно

изменяется прямо на глазах нашего поколения. Русский язык в последние два

десятилетия особенно сильно «обтрепался» и оскудел, исчезло много красивых и

значимых слов, которые заменяются символами и обрывками фраз, как у первобытных

людей, лексикон которых был не богат, – они понимали друг друга и с помощью

набора звуков. Такая опасность нависает сейчас и над русским языком.

Особую тревогу вызывает

современный молодёжный язык. Каждая культурно – историческая эпоха обладает

собственным языком. Молодежная речь сегодня отражает неустойчивое

культурно-языковое состояние нашего общества, балансирующее на грани

литературного языка и жаргона. Так называемый общий жаргон – заниженный стиль

речи, размывающий и нормы языка, и нормы речевого этикета, – становится

привычным не только в повседневном общении, но и звучит в теле — и радиоэфире.

Молодежь, являясь преимущественным носителем жаргона, делает его

элементом поп-культуры, престижным и необходимым для самовыражения.

Радоваться этому или огорчаться? Бороться с изменениями или принимать их?

Прародителем всех славянских языков: восточных

(русского, украинского, белорусского),

западных (польского, чешского, словацкого)

и южных (болгарского, сербскохорватского, словенского, македонского)

является праславянский язык (около пяти тысяч лет назад он выделился из

общеиндоевропейского языка-основы).

Прародителем

языка древних восточных славян стал общевосточнославянский (или древнерусский)

язык, который примерно полторы тысячи лет тому назад выделился из

праславянского языка. Древнерусским этот язык называют потому, что восточные

славяне, создав самостоятельное государство — Киевскую

Русь, образовали единую древнерусскую народность. В истории русского

языка можно условно различить два периода: доисторический или дописьменный (до XI века) и исторический (с XI века и до наших дней).

Водоразделом между

дописьменным и историческим периодами развития языка принято считать XI век, потому что именно к этому

времени относятся первые памятники

восточнославянской письменности.

Славянский

мир всегда был велик и часто разобщен. Многие обособленные в течение столетий

славянские княжества имели собственные виды

письменности: бояновица, велесовица и др. Истоки славянской письменности

уходят в глубь тысячелетий. Славяне писали на бересте, коже, пергаменте,

наносили знаки на предметы из глины, высекали руны на камне. Бытовали у предков

славян письмена, которые можно назвать протописьменностью. Находок с сими

письменами уже было немало. Самые древние, очевидно,

это так называемые винчанские письмена. Современные археологи занимаются

изучением этих надписей. Возможность того, что винчанцы могли быть

праславянами, а их письменность была самой

ранней славянской, обсуждается многими учеными. Тексты винчанских надписей не

поддаются дешифровке. История изучения славянских и праславянских рун

насчитывает несколько столетий. Наиболее известными считаются руны

западнославянские, но благодаря многочисленным научным статьям сейчас активно изучаются памятники восточно-славянского

рунического письма. В 1897 году под Рязанью археологи нашли надпись на сосуде,

которая состояла из 14 неизвестных

знаков. Недалеко от истоков Москвы-реки, в Троицком городище (4-3 в.до н.э.) найдены надписи на

грузиках. Это говорит о том, что

письменностью владели люди, некогда жившие в 7 в. до н. э. в черте современного города Москвы. Несмотря на то, что

находок предметов с восточнославянскими

руническими надписями было обнаружено не мало, все они в виду краткости

и искажений не могут быть однозначно расшифрованы.

Имели

славяне и оригинальную систему письма: так называемую «узелковую письменность».

Передавали знаки этой письменности различно: с помощью узелков, завязанных на

нитях, которые заматывались в клубки-книги, также, возможно, эти узлы условно

изображались на керамике, металле и бересте.

Существует

пословица, напоминающая нам о бытовании в древности узелковой письменности:

«Что знала, то сказала, на нитку нанизала». В русских сказках Иван-царевич

получает клубок от Бабы Яги. А в сказках, как известно, сохранились отголоски

до христианской эпохи.

Разматывая,

его Иван-царевич читал узелковые надписи и таким образом узнавал, как добраться

до нужного ему места. Хранились эти клубки в специальных Берестиных коробах. В

древности узелковая письменность была известна повсеместно. Это подтверждает

археологические находки. Узелковая иероглифическая письменность древних славян

была очень сложна, так как основная же масса людей, неграмотная была и

пользовалась лишь родовыми знаками и отдельными магическими символами. По мере

распространения христианства на Руси «уходило» в прошлое узелковое письмо.

В

древних храмах того времени обнаружены надписи на стенах. Самые известные

славянские руны это руны ратарей, лютичского западнославянского рода, некогда

жившего в Полабье (на Эльбе). Сии руны были обнаружены на статуях богов из

главного храма ратарей, что были в храме города Ретры. Они были спрятаны

жрецами после разрушения храма в 1067-1068 годах, а потом (спустя шестьсот лет)

были найдены, описаны, с них были сделаны гравюры.

В

IX веке славянские князья Ростислав, Святополк и Коцел

отправили к византийскому царю Михаилу послов с такими словами:

«Земля наша крещена, но нету нас учителя, который бы наставил и

поучил нас, и объяснил святые книги. Ведь не знаем мы ни греческого языка, ни

латинского; одни учат нас так, а другие иначе, от этого не знаем мы ни начертания

букв, ни их значения. И пошлите нам учителей, которые бы могли нам рассказать о

книжных словах и о смысле их «.

Тогда

вызвал к себе царь Михаил двух учёных братьев — Константина и Мефодия, которые

были родом из македонского города Солуни.

И

говорится «В повести временных лет»: «уговорил их царь, и поспал их в

славянскую землю к Ростиславу, Святополку и Коцелу. Когда же братья эти пришли,

начали они составлять славянскую азбуку и перевели Апостол и Евангелие». Совершилось

это в 863 году. Отсюда и ведет свое начало славянская письменность.

Кроме

Священного Писания, Константин, а потом и Мефодий переводили богослужебные

книги, в которых должны отображаться особенности произнесения текста нараспев

или его пения. Греческий литературный язык имел к этому времени более чем

тысячелетнюю традицию. И создать такой

инструмент славянской письменности, который бы передавал все

литературные тонкости греческих оригиналов, словарное богатство, разнообразие

стилей, — это воистину задача не для одного человека и не на одно столетие. А

«Повесть временных лет» свидетельствует: «Мефодий же посадил

двух попов, хороших скорописцев, и перевел все книги полностью с греческого на

славянский в шесть месяцев, начав в марте, а закончив 26 октября… «

Создание славянской азбуки стало завершающим этапом многовекового процесса

создания письменности. Черноризец Храбр, писал, что Кирилл опирался на опыт создания мировых алфавитов и даже

начал свою азбуку с той же буквы, что и более ранние еврейский и греческий

алфавиты, но упорядочил славянское письмо и тем самым совершил научный подвиг.

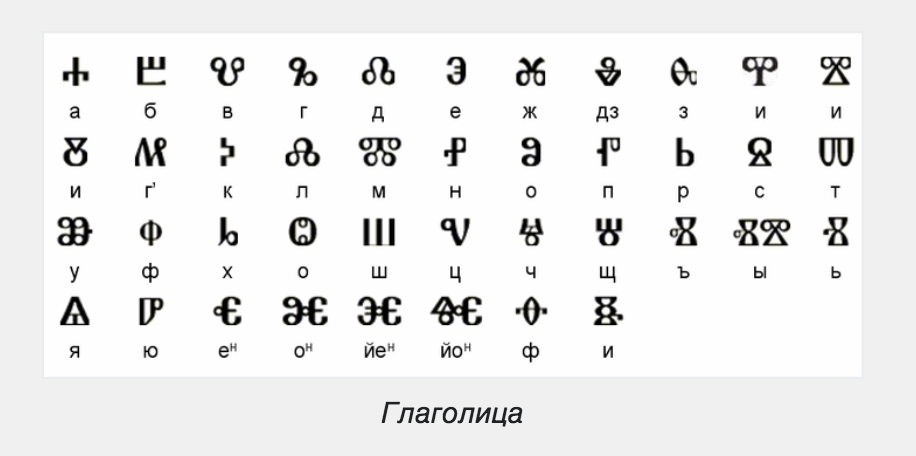

Рукописи 10 и 11 веков написаны двумя разными азбуками.

Одни написаны

кириллицей, другие — глаголицей. Древнейшие памятники (в том числе «Киевские

листки») написаны именно на глаголице, причем написаны более архаическим

языком, близким по фонетическому составу языку южных славян. На большую

древность глаголицы указывают и палимпсесты (рукописи на пергамене, в которых

старый текст соскоблен и по нему написан новый). На всех сохранившихся палимпсестах соскоблена глаголица, и новый текст написан на кириллице. Нет ни

одного палимпсеста, в котором была бы

соскоблена кириллица и по ней написана глаголица.

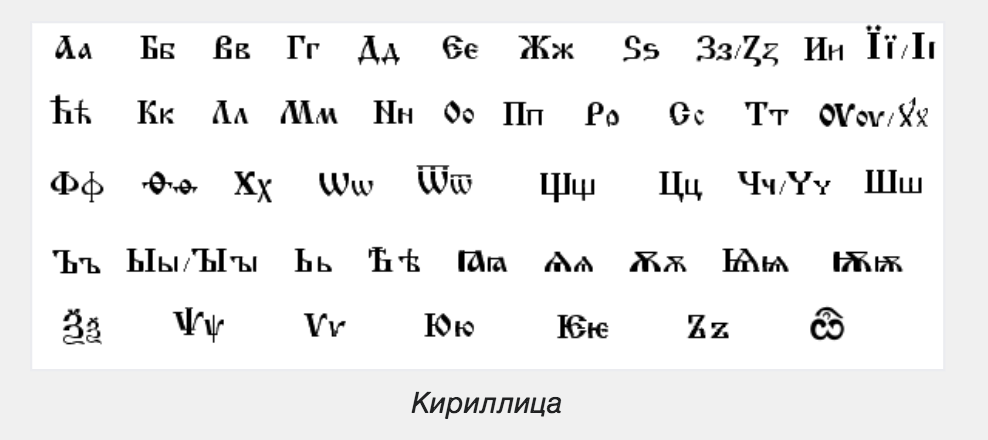

В кириллице буквы имеют более простую и ясную для нас

форму. Именно

кириллица явилась основой нашего русского алфавита. Само слово «азбука» произошло по

названию первых двух букв кириллицы: Аз и Буки.

Древнейшая

книга на Руси, написанная кириллицей, — Остромирово

Евангелие — 1057 года. Это Евангелие хранится в Санкт-Петербурге, в

библиотеке Российской Академии наук.

Существует так же ещё один вид кириллического письма.

Азбучная молитва — одно из самых ранних или даже первое

из славянских стихотворении.

В ХI-ХVII вв. появляются копии первоначальных переводов греческих богослужебных книг, создаются новые переводные

и оригинальные памятники славянской

книжности, отражающие в той или иной степени влияние живых славянских языков.

Язык этих памятников обычно называют церковнославянским. Многие славянские

книжники и выдающиеся

ученые-грамматисты очень потрудились во славу Божию, чтобы превратить церковнославянский язык в

стройную и одновременно открытую систему.

В недрах церковнославянского языка формировался русский литературный язык и русская

культура. Не случайно некоторые ученые сравнивают церковнославянский язык с лозой, а русский

литературный язык с ветвью, привитой к

лозе.

Язык — это история народа, путь цивилизации и культуры

от истоков до наших дней. Русский язык объединяет нацию, укрепляет государство

и одновременно является неотъемлемой и важнейшей частью нашей национальной

культуры. Несомненно, духовное богатство России будет жить до тех пор, пока жив

могучий русский язык. Не любить и не беречь его – значит, не любить нашу

Родину.

Список

литературы

- Асов А. «Славянские руны и «Боянов гимн»», М. «Просвещение» -2002 г.

- «Жития святых, на русский язык изложенные по руководству четьи-миней святителя

Димитрия Ростовского», М.-2005г. - «Повесть временных лет» в 2 ч. Ч.1, М.- Л. – 1950 г.

- «Глинские чтения» №11, М. -2005 г.

- Иванов В.В., Потиха З.А. «Исторический комментарий к занятиям по русскому языку

в средней школе», М. «Просвещение», 1985 г. - Кузьмин А.Г. «Начало Руси. Тайны рождения русского народа», М. Вече- 2005

- Трапезников А.А. «Десять веков православия. От крещения Руси до наших дней», М.

Вече.- 2011 г.