Смутное время русского языка

Ко Дню славянской письменности и культуры

Испещрение речи иноземными словами вошло у нас в поголовный обычай, а многие даже щеголяют этим, почитая Русское слово, до времени, каким-то неизбежным худом, каким-то затоптанным половиком, рогожей, которую надо усыпать цветами иной почвы, чтобы порядочному человеку можно было по ней пройтись.

В.И. Даль

Со времени написания этих строк В.И. Далем каждый новый отрезок нашей истории приносил все новые и обильные вливания в наш язык иноязычных слов, превращая «испещрение речи иноземными словами» в устоявшееся правило. И сегодня, слушая современную речь, ловишь себя на мысли, что уже не русский язык испещряется иностранными словами, а в речь, состоящую из иноязычных слов, в качестве вкраплений включаются русские слова.Что же происходит? Неужели словарный запас русского языка настолько беден? Да вроде бы нет. Или что-то с памятью нашей стало, что вспомнить русское слово не получается? Сколько нам еще слушать убаюкивающие и успокаивающие речи, что язык сам со всем справится и отсеет все ненужное? Ведь все мы видим, что из нашего языка странным образом отсеивается все русское, а нас уверяют, что все в порядке и не о чем беспокоиться. Может быть, желание пощеголять иноземными словами зашло слишком далеко, что пора бы остановиться и вспомнить про «сокровища родного слова», о которых говорил Пушкин? Сколько мы еще будем относиться к русскому слову как к затоптанному половику?

1

Мы все привыкли воспринимать изменения в нашем языке как что-то должное, как само собой разумеющееся. В суете сегодняшнего дня нам некогда думать, почему телеведущие беспрестанно говорят «актуальный» и «мониторинг», почему товар у нас «реализуют», а не продают, почему ответственность «персональная», а не личная и т. д. Мы привыкли доверять людям, использующим иностранные слова, и считаем, что если они их используют, то, значит, так и надо. Но так ли это на самом деле? Приведу один довольно показательный пример, который подтверждает высказывание В.И. Даля. Мы помним из нашей истории, что для обсуждения насущных вопросов и решения жизненных задач народ русский собирался на вече, держал совет, созывал соборы, проводил съезды и собрания, в селах люди сходились на сход и на круг, но прошло время и все изменилось. Сегодня созданный фонд (англ.found— основание, учреждение) «Русский мир», призванный защищать русский язык, почему-то проводит латинские «конференции» (лат. сonferentia— собрание, совещание), созывает французские «ассамблеи» (фр. аssemblee— собрание), выдает не награды, а «гранты» (англ. grant— жалованье), проводит «дискуссии» (англ. discussion— обсуждение, прение) по «актуальным» (англ. аctual— действительный, настоящий) «проблемам» (греч.problema— задача, вопрос) и т. д. Какой-то «Русский мир» нерусский получается. Конечно, этот фонд, наверное, делает и много полезного, но вся эта любовь к иностранным словам в таком именно госфонде очень удивляет. Ведь создается ощущение, что русский язык у нас не защищают, а хотят оградить от русских слов и своего родного наследия. Так почему же «Русский мир» не ценит русское слово и почему для него латинская «конференция» дороже русского собора? Наблюдая за современным русским языком, подобные вопросы можно задавать бесконечно. Но главная причина всего происходящего, наверное, все-таки кроется в нашем безразличии к родному слову, и это оставляет глубокий след на всем нашем языке.

Наверное, многим из нас в своей жизни не раз приходилось слышать, что язык представляет собой нечто живое и поэтому он не может быть застывшим и стоять на месте, что он живет своей внутренней жизнью, движется и развивается. Но в чем именно заключается это развитие и куда сегодня движется русский язык? При равнодушном отношении к языку возможно ли какое-либо его развитие? Ведь любое развитие, в том числе и языка, должно иметь какое-то основание, отталкиваясь от которого это развитие и происходит. Для языка таким основанием служит его словарный запас, его корневые слова, которые дают жизнь огромному количеству производных слов. Это основание является своего рода почвой для дальнейшего роста. И если мы пренебрегаем исконным словарным составом языка, то этим мы ставим под сомнение не только развитие языка, но и его существование. Ведь нельзя что-то развивать и одновременно этим пренебрегать. И если уничтожаются составные части некоего целого, то и само целое пострадает. Так можно ли сегодняшние изменения, происходящие с русским языком, хоть как-то связать с развитием? Разве развитие русского языка заключается в том, чтобы вместо «законный» говорить «легальный» (англ. legal— законный), вместо «срочный» — «экстренный» (англ. extra— сверх), вместо «преступный» — «криминальный» (англ. criminal— преступный), вместо «договор» — «контракт» (англ.сontract — договор), вместо «скидка» — «дисконт» (англ. discount— скидка), вместо «проба» — «тест» (англ.test— проба, испытание), вместо «стоянка» — «паркинг» (англ. рarking— стоянка), вместо «выходные» — «уик-энд» (англ. weekend— конец недели) и т. д.? Умение читать по буквам иностранные слова вряд ли можно считать развитием. И когда наши телеведущие используют подобные слова, не покидает вопрос: «Зачем они это делают?» Первоначально кажущееся безобидным увлечение иностранными словами постепенно превратилось в некий крепкий навык повсеместного использования иноязычных слов и приобрело свойство устойчивой привычки. А подобная привычка способна уже изменить весь строй языка, так как с вытеснением из языка исконных слов из него выпадают и словарные обороты с этими словами. Например, появилось слово «абсолютный» (англ. аbsolute— безусловный, совершенный), и ранее всем привычное выражение «совершенно верно» выпало из нашего языка, его нигде не слышно, зато «абсолютно верно» можно услышать где угодно. Кроме того, следом появились «абсолютная правда», «абсолютно правильно», «абсолютно точно», хотя раньше у нас были «чистая правда», «совершенно правильно» и «совершенно точно». В сознании огромного количества наших людей уже произошла замена многих русских слов на иностранные. И эти новые слова-заменители, если можно так сказать, уже прочно вплетены в словарный запас этих людей. Например, если человеку постоянно говорить «стабильный» (англ. stability— устойчивость) вместо «устойчивый», то он постепенно забывает или просто не знает, что «стабильный» является заменителем слова «устойчивый». Часто слышимое нами слово «уникальный» (от лат. unicum— единственный) заменяет такие слова, как «единственный», «исключительный», «беспримерный», «бесподобный», «неповторимый», «небывалый», «неслыханный», «неподражаемый», «необыкновенный», «незаурядный», и все эти русские слова как-то выпадают из нашего сознания; когда мы хотим выразить свою мысль, в уме всплывает только «уникальный». Родные русские слова незаметно превращаются в лишние и ненужные. Я хочу подчеркнуть, что к иностранным словам именно привыкают, так как они не имеют русского корня и поэтому не несут никакой смысловой нагрузки (смысловая нагрузка появляется, когда мы узнаем перевод иностранного слова и в уме переводим иностранное слово на русский язык). Например, слово «общинный» имеет множество однокоренных слов, и все эти слова будут нам понятны, так как имеют русский корень («община», «общинник», «общий», «общество», «общественность», «общественник», «общение», «общительность», «общность», «обобщить», «обобщение», «сообщение», «сообщество», «сообщник», «приобщить», «приобщение»), и, напротив, заменитель слова «общинный» слово «коммунальный» (англ. сommunal— общинный) ни о чем нам не говорит и является навязанным обозначением слова «общинный». Проведите опрос простых людей о смысле слова «коммунальный» и вы увидите, что они не знают истинного значения этого слова, а просто привыкли к нему, и, не зная перевода этого слова, они своими догадками будут указывать на слово «общий». Таких ни о чем не говорящих слов в нашем языке уже тысячи, и их количество постоянно растет. Даже наш русский Дед Мороз сегодня живет не во дворце, а в «резиденции» (англ. residense— жилье, местожительство), дает не советы, а «рекомендации» (англ. recommendation— совет). Это не Дед Мороз, а Санта-Клаус какой-то. Таким образом, в скором будущем от русского языка может остаться одно название, ведь всевозможные «коллекторы» и «валоризации» все прибывают. Из-за такого коверканья нашего языка появились целые поколения, которые стали забывать некоторую часть русского языка. Словарный запас русских слов у них подвергся обеднению и сужению. При этом нам продолжают внушать, что иностранное слово помогает добиться более точного выражения мысли и обогащает наш язык. На деле нас нагружают завесой тумана неопределенности и двусмысленности. Об этом А.П. Сумароков так сказал: «Чужiя слова всегда странны будутъ, и знаменованiя ихъ не такъ изъяснительны, и слђдственно введутъ слабость и безобразiе въ сильный и прекрасный языкъ нашъ».

2

Когда мы наводняем наш язык иноязычными словами, наше мышление теряет четкую понятийную связь с родным языком и ясность, присущая родному слову, уступает место догадкам, разнотолкам, мыслительной сумятице. О писателях и всей «пишущей братии», увлекающейся иноязычными словами, В.И. Даль заметил: «Если один онемечился, изучая замечательных писателей, каких он у себя дома не найдет; если другой по той же причине офранцузился, третий обангличанился и так далее, то могут ли все они требовать, поучая, наставляя и потешая нас, чтобы каждый из нас, вычитывая, что в них переварилось и выварилось, понимал все те языки, какие они изучили сами, и чтобы мы перекладывали, мысленно, беседу их на пять языков? <…> Таким образом, всему не пишущему, а только читающему населению России скоро придется покинуть свой родной язык вовсе и выучиться, заместь-того, пяти другим языкам: читая доморощенное, надо мысленно перекладывать все слова на западные буквы, чтобы только добраться до смысла. Ведь это циферное письмо!» Каждый раз, когда я слышу у телеведущих какое-нибудь иностранное слово, я вынужден гадать: в каком же смысле надо понимать данное слово? Если телеведущий употребил слово «актуальный», я не знаю, то ли это слово надо понимать в смысле «важный», то ли в смысле «насущный», то ли в смысле «существенный», то ли в смысле «значительный», то ли в смысле «злободневный»? Но ведь так просто выбрать русское слово и сказать понятно на родном языке. Например, мне так объяснили преимущество слова «модернизация» перед словом «обновление»: «Да потому что “обновление” означает как “восстановление, починку”, так и “замену новым”, а “модернизация” — “изменение соответственно требованиям СОВРЕМЕННОСТИ». Ну и в чем здесь противоречие? Разве «замена новым» не соответствует требованиям современности? Я могу сказать, что требования современности кое-где предполагают «восстановление и починку». Так можно бесконечно играть словами. И я не понимаю, почему, если что-то можно сказать по-русски, меня начинают убеждать, что это плохо, несовременно, а говорить иностранными словами — это требование современности. Если я хочу посетить выставку, то почему я должен посещать «экспозицию» (англ. exposition— выставка, описание, разъяснение, делать показ)? Еще А.П. Сумароков писал, что слова, не имеющие русского корня, людям непонятны. И наоборот, многие слова из славянских языков нам понятны, так как имеют один корень с русскими словами. Например, у чехов «словарь» называется «словник», а у сербов вместо «президент» (англ. рresident) говорят вполне по-русски: «председник» (председатель). Князья Волконские писали, что вместо немецких или английских слов мы могли бы много взять из славянских языков и эти слова легко бы вошли в наш язык.

Ход мысли у любителей иностранных слов довольно странный. Иностранные слова у них наделяются каким-то особенным, глубоким или широким смыслом, а русские слова такого смысла лишаются. Почему? Например, вам могут сказать, что, когда мы слышим слово «электорат» (от лат. elector— избиратель), мы представляем себе различные слои населения с их чаяниями и тревогами, которые они хотят выразить в ходе выборов, а если мы скажем просто по-русски «избиратели», то мы ничего такого представить не сможем. В любом иностранном слове они найдут какой-то особый смысл или значимость, до которой русский язык не дотягивает. Мне иногда кажется, что иностранные слова они воспринимают как какие-то священные письмена или тайнопись, к которой русский язык даже приблизиться не может. По сути, заявляется следующее: русский язык беден и слаб, и поэтому нечего даже пытаться выразить русскими словами тот «глубокий» (особенный) смысл, который выражается иностранными словами. Полное неверие в силу русского языка. Вот к чему пришли.

Кроме того, корень увлечения иноязычными словами лежит еще в нашем давнем раболепстве перед всем иностранным. Мы, как островные туземцы, смотрим раскрыв рот на напудренных и напомаженных европейцев, приплывших к нам из волшебной страны. У многих из нас глубоко в сознании засело какое-то чувство неполноценности (все родное кажется плохим, а все европейское видится неким совершенством), отсюда и происходит желание попугайничать и подражать чужому языку. Наши высокопоставленные чиновники подслушают какое-нибудь слово у иностранцев и давай кричать его на каждом углу, а за ними и все нижестоящие чиновники подхватывают. Какое-нибудь слово, которое для европейцев обычное и повседневное, для наших властителей превращается в некое заклинание, окруженное ореолом священнодействия. Не так давно подслушали слово «инновация» (англ. innovation), которое в переводе означает «нововведение», «новшество» или «обновление», и теперь, подобно большевикам, твердившим про «коллективизацию», везде говорят про «инновацию». Уже говорят про «инновационное поведение» или «инновационное мышление», скоро скажут, что действовать, ходить и дышать желательно тоже «инновационно». Давно пора сбросить пелену с глаз и понять, что ничего такого особенного и значительного в иностранных языках нет, ни в английском, ни во французском, ни в немецком и русский язык ничем им не уступает и даже во многом их превосходит. У нас в средние века шла выработка своего, русского словарного запаса понятий, которые отражали многообразие общественной жизни и описывали разные стороны государственного управления. Происходило подлинное обогащение языка. Например, в XVI–XVIII веках министерства назывались приказами. Это было наше название, и оно имело смысловое наполнение. Каждый понимал, что приказ — это орудие государственного управления, так как управление осуществляется благодаря приказам. Но желание подражать во всем Европе взяло верх, и развитие в этом направлении оборвалось. Для названия должностей и различных видов работ стали использовать иностранные языки, но только не русский. Петр I переименовал приказы в коллегии, а коллегии впоследствии были переименованы в министерства (от лат. ministro— служу, управляю). Но если мы сегодня вместо «министерство» стали бы говорить «служительство», «служинство» (ведь есть же у нас похожие слова: «воинство», «достоинство», «убранство» и т. д.), «служина», «служиво» и т. д., а министров назвали бы служителями или поручителями, то, возможно, они более остро осознавали бы свою ответственность и никогда не забывали бы, зачем их назначили на эту должность.

Удивляют способы «обогащения» нашего языка. С какого-то времени слова «адекватный» и «толерантный» стали русскими словами. Слово «адекватный» (англ. аdequateот лат. аdaequatus— приравненный) является заменителем слов «соответствующий», «соответственный», «соразмерный», «согласующийся», «равный», «равноценный», «равнозначный», «равновесный», «равностепенный», «подобный», «подобающий», «надлежащий», «пристойный» (пристойное поведение), «вменяемый» (вменяемое состояние), и какая возникла нужда в слове «адекватный» — непонятно. Подобные «обогащения» делают наш язык скуднее: там, где мы раньше могли использовать целый набор русских слов, имеющих свои оттенки, теперь у нас везде используют одно иностранное слово. По сути, любому русскому понятию можно придумать какой-нибудь заменитель на основе иностранных слов. Если можно сказать по-русски «терпимый», то «обогатитель» нашего языка заменит «терпимый» на «толерантный» (от лат. tolerantia— терпение), хотя по смыслу это равнозначные слова. Большинство людей толком и не знают, что означают все эти «эвакуации», «ликвидации», «эксплуатации», «трансляции», «мониторинги», «креативы» и т. д. Например, мы то и дело слышим про «эвакуацию» людей с места бедствия и уже не спрашиваем себя: а зачем нам эта «эвакуация», неужели по-русски нельзя сказать? Слово «эвакуация» (позднелат.еvacuatio, от лат. еvacuo— опорожняю) первоначально имело значение опорожнения чего-либо, и применять это слово по отношению к людям несколько странно. Вместо «эвакуатор» можно использовать: «перевозчик», «машиновозчик», «машиновоз», «машиногрузчик», «машиногруз», «машиноборщик», «машиноборец», «месточист», «перевозка», «удалитель», «вывозчик», «уборщик», «уборочник» и т. д. Здесь есть простор для творчества. Это и будет истинным обогащением языка. Вряд ли можно говорить про обогащение языка при полном безразличии к наследию этого языка, к его внутренним запасам, к его богатству и красоте.

3

Подобные изменения в языке никогда не оставляли безучастными и равнодушными наших писателей, обеспокоенных будущей судьбой родного языка. В разное время нашей истории русские писатели предупреждали о вредности увлечения иноязычными словами и о пагубных последствиях такого увлечения. Но, видимо, с течением времени их предупреждения немного подзабылись. В XIXвеке Александр Семенович Шишков указывал: «Самый невежественный и вредный для языка навык состоит в употреблении чужих слов вместо своих собственных. Это приводит язык в оскудение, препятствуя извлекать ветви из его корней и отнимая у тех, которые прежде извлечены, способность расширять свое значение и силу… При частом употреблении их наши слова, как не поливаемые цветы, вянут, сохнут, не распускаются». Подобные же мысли высказывали М.В. Ломоносов, А.П. Сумароков, А.С. Хомяков, М.Н. Загоскин и другие.

Но, кроме того, что мы сами портим и губим свой язык, такой язык и у иностранцев какого-либо восхищения не вызывает. Наше хватание европейских слов самими европейцами воспринимается как смешные потуги дикарей дотянуться до их культурного уровня. Наша любовь к иностранным словам создает у европейских народов ложное представление о бедности, скудости и отсталости нашего языка. Князь А.В. Волконский в одной из своих статей пишет: «Однажды польская газета заявила, что язык наш слишком беден для выражения современных культурных понятий и вынужден прибегать к заимствованиям. А.В. Амфитеатров ответил статьей без единого иностранного слова. “Мы знаем, ответили в свою очередь поляки, что г-н Амфитеатров прекрасно владеет русским языком, но пусть заглянет в соседние столбцы”. E.Haumantв своей “CulturefrancaiseenRussie” смеется над русскими переводами: их правильнее назвать транскрипциями». Волконский писал свои статьи о русском языке в двадцатые годы прошлого столетия, но и сегодня его работы звучат современно и не потеряли своей злободневности. В той же статье Александр Волконский продолжает: «Нет, среди иностранцев наша погоня за иностранными словами сочувствия не найдет: они любят, берегут и холят родную речь, и скорее Сена вспять потечет, чем французский писатель оскорбит свой язык, включив в него… какое-либо “nravstveinodobrene”».

Но чем мы обогащаем наш язык? Еще Ломоносов писал про «дикие и странные слова нелепости, входящие к нам из чужих языков», которые, по его свидетельству, «искажают собственную красоту нашего языка, подвергают его всегдашней перемене и к упадку преклоняют». Если в языке усыхают яркость, тонкость, выразительность и исчезает ясность, то что это, если не упадок?

Почему если какое-то ненужное и уродливое слово давно внедрено в наш язык, то мы ничего не можем с этим поделать и должны с этим смириться? Бывает, замену русских слов на иностранные оправдывают тем, что некоторые иностранные слова короче русских и это способствует краткости изложения. Во-первых, это не всегда так. Для примера можно привести следующее: «ассортимент» (подбор, выбор), «церемония» (обряд), «эксперимент» (опыт), «комфорт» (уют), «комфортабельный» (удобный), «фундаментальный» (основной, коренной), «конфиденциальный» (тайный, сокровенный), «рецензия» (отзыв, оценка), «коммуникация» (связь, сообщение), «интерпретация» (толкование), «рекомендация» (совет), «трансляция» (перевод), «пропорционально» (соразмерно), «детектив» (сыщик), «бизнес» (дело), «контрафактный» (поддельный), «продемонстрировать» (показать, явить, проявить), «интенсифицировать» (усилить, ускорить) и т. д. Подобных примеров можно насобирать довольно много. Почему-то здесь про краткость не вспоминают. И уж если стремиться к краткости, то лучше вместо английского выбрать китайский или корейский язык. Там есть слова, состоящие из одной или двух букв, а какие имена короткие! По корейским меркам, пока русское имя назовешь, уснуть можно. А у них четко и коротко, как выстрел: Ким Чен Ир, Кун Хи Ли, Ли Хак Су, Чун Мон Ку и т. д. Кроме того, каждый язык имеет свой рисунок, свое полотно, свое разнообразие красок, и в этом его красота.

Многие иностранные слова пришли к нам по той причине, что выражают новые понятия, которых ранее не существовало. Это так. Но о чем нам это говорит? Это говорит нам о том, что народы, создавшие новые понятия, не боятся создавать новые слова на основе родных корней и не боятся, что новые слова кому-то покажутся смешными. И постепенно новообразованные слова становятся для всех привычными и общеупотребительными. Почему мы не можем последовать примеру этих народов в создании новых слов, а должны обязательно пользоваться иностранными словами и заучивать непонятные нам названия «кондиционер», «компьютер», «сервер», «провайдер», «интернет», «продюсер», «мерчендайзер» и т. д.? На самом деле все эти иностранные слова при желании легко переложить на русский язык. В противном случае словарь этих «священных» понятий будет раздуваться до бесконечности. Опыт других стран показывает, что многие народы ведут довольно успешную работу по созданию своих слов для наименования новых вещей и понятий (особенно можно отметить опыт Исландии, Финляндии, Франции). Чувство своего достоинства заставляет оберегать и развивать родной язык. А у кого нет собственного достоинства, тот рано или поздно всего лишается и прислуживает другим. Наверное, только неразвитые дикари с очень бедным языком могут брать из чужих языков все без разбору, что в итоге ведет к полной потере родного языка. Кто внушил нам мысль, что, идя по пути подобных дикарей, язык получает развитие и как-то обогащается? История показывает, что этот путь ведет к перерождению, увяданию и исчезновению языка. Ломоносов предвидел такую опасность и предупреждал об этом: «Сие краткое напоминание довольно к движению ревности в тех, которые к прославлению отечества природным языком усердствуют, ведая, что с падением оного без искусных в нем писателей немало затмится слава всего народа. Где древний язык ишпанский, галский, британский и другие с делами оных народов? Не упоминаю о тех, которые в прочих частях света у безграмотных жителей во многие веки чрез переселения и войны разрушились». Каким путем пойдем мы, зависит от всех нас.

4

Бывает, приходится слышать, что многие иноязычные слова (как правило, латинские) имеют международное употребление и являются общими для всех европейцев и поэтому всеми признаются как что-то безусловное, вытекающее из общеевропейского развития. На этом основании некоторые полагают, что и нам надо в духе приверженности этого единого (европейского) развития прописать эти слова в нашем языке, несмотря на то что наш язык имеет широкие возможности обходиться без ненужных дополнений. Ведь любая культура, в том числе и язык, любопытны своим своеобразием, самобытностью, непохожестью. Если, например, японцы вместо латинского «университет» говорят на родном языке «даигаку» (большое учение), а вместо «студент» — «гакусэи» (жить обучаясь), то ведь их образование от этого не становится каким-то ущербным. Зачем же пытаться наш язык упростить и лишить самобытности, обтесав его по чьим-то меркам, и уложить в чужие языковые правила и пристрастия?Например, у европейцев есть давняя привычка все называть латинскими словами. Неким священным языком для наших властителей стал латинский. Латинский язык стали предпочитать русскому. Пусть новая должность называется непонятно, но латинским словом, чем понятно и по-русски. Для примера назову слово «инспектор» (от лат. inspector— наблюдатель, смотритель). Это слово ничего для нас не значит, мы просто привыкли к нему и запомнили, что инспектор — это тот, кто делает проверку или осуществляет надзор за чем-либо. Почему мы не можем использовать вместо «инспектор» — «смотритель», «надзорник», «надзорщик», «проверник», «проверщик», «поверщик», «поверник» и т. д.? Мы что, стыдимся родного языка? Еще А.С. Пушкин писал про станционного смотрителя, тогда это было обычное дело. Теперь смотрители исчезли, остались одни латинские инспектора.

Есть в этом польза для языка или нет? Здесь мы не будем рассматривать все причины такого пристрастия европейцев к латыни, упомянем только, что со времени принятия Европой христианства богослужение там проводилось на латинском языке, и латынь стала восприниматься как язык священногописания. Затем латынь стала и языком науки. Каково же было влияние латыни на местные языки? Например, Ломоносов так обрисовал влияние латинского богослужения на немецкий язык: «Немецкий язык по то время был убог, прост и бессилен, пока в служении употреблялся язык латинский. Но как немецкий народ стал священные книги читать и службу слушать на своем языке, тогда богатство его умножилось, и произошли искусные писатели. Напротив того, в католицких областях, где только одну латынь, и то варварскую, в служении употребляют, подобного успеха в чистоте немецкого языка не находим». Вот и делайте выводы. Развивают ли инородные прививки язык или наоборот? А у нас следование этому пристрастию к латыни считается признаком большого ума и образованности. И чужая привычка возводится в образец для подражания. А любое подражание, как известно, ничего своего не создает, а вынуждено постоянно кого-то догонять и под кого-то подстраиваться.

Сегодня в нашу жизнь входят сотни бытовых приборов. Оправдано ли перенимание иностранных названий («миксер», «тостер», «блендер», «плеер», «ресивер», «модем», «сплитер» и т. д.) без попытки дать понятное русское название? Эти слова воспринимаются нами просто как какие-то значки. Мы слышим слово-значок «миксер» и понимаем (кому объяснили), что это такой прибор для смешивания, слышим слово «тостер» и запоминаем, что это такое устройство для обжарки, и т. д. Слово «миксер» и намека нам не дает о том, что это. Просто значок, который надо запомнить, как цирковой обезьянке. Русские слова, напротив, несут ясность мышления, так как нет необходимости в словах-посредниках («миксер», «тостер», «ресивер» и т. д.), и вместо непонятного значка появляется осмысленное, доходчивое слово. Мы понимаем, что будильник будит, печь печет, холодильник холодит, двигатель двигает, глушитель глушит, обогреватель обогревает, самолет летит и т. д. Поэтому правы были и Сумароков, и Ломоносов, которые говорили, что иностранные слова замутняют мышление, осложняют понимание простых вещей и поэтому портят, калечат наш язык. Одним из слов, получивших международное употребление в западных странах, можно назвать слово «компьютер», и у нас по уже устоявшемуся правилу быть как все ни у кого даже мысли не возникнет, что у нас может быть что-то другое, а не «компьютер». Человека ведь можно приучить к любому слову, и оно приобретет силу привычки, а привычка, как правило, уничтожает гибкость мышления, сужает творческий кругозор. Поэтому некоторые говорят: «Да что там по-русски скажешь вместо “компьютера”?» Действительно, набор выполняемых компьютером задач довольно многообразен, что трудно подыскать слово, которое отражало бы все виды работ, осуществляемых компьютером. Но ведь и само слово «компьютер» вообще ничего, кроме латинского «вычислитель», не выражает, к тому же латинский язык у нас, мягко говоря, не все знают. К поиску необходимого слова можно идти по разным направлениям и в итоге выбрать что-то одно, что устроило бы всех. Я, например, предложил бы слово «числовик» (похожие слова — «грузовик», «поисковик», «пуховик»), «числовер» (осуществляет верные, точные действия с числами), «числомер» или «числомерник» (мерные действия с числами), и все это — электронное устройство, в основе работы которого лежит обработка чисел, числовых рядов, действия с числами, запись данных в виде числовых последовательностей, преобразование числовых рядов в доступные нам данные и т. д. Кто-то, возможно, предложит что-то свое и намного лучше. У французов, например, есть свое слово «ordinateur», у финнов — слово «tietokane», у исландцев — «tolva», и они стараются проявлять самостоятельность в вопросах языка. Скажут: «Ну “числовик” не совсем то, что нужно, и не отражает полностью сути и т. д.» А что отражает «компьютер»? Да ничего, привычка к слову-значку, и все. Один филолог в своем выступлении сказал, что, например, слово «файл» нам заменить нечем, и сделал довольно длинный перевод этого слова. Здесь я могу возразить. Ведь не обязательно делать буквальный перевод слова «файл» (англ.file — регистратор, картотека, подшитые бумаги, дело), главное — передать смысловую нагрузку. Файл — это место, где хранятся данные, которые можно положить в файл, взять или перенести в другой файл и т. д. Англичане файл назвали файлом. Мы можем назвать по-другому, например — «карман», «вкладка», «вкладыш», «кошелек», «ларчик», «тайник», «сусек» (по сусекам поискать), «коробка», «стопка», «клетка», «подшивка», «стол», «сота», «опись» и т. д. Смысл в том, что в карман можно что-то положить, вынуть, переложить, очистить, закрыть, также и на стол можно положить вещи, а потом убрать на другой стол. Слово «сайт» (англ. site— место, участок, местоположение, местонахождение) мы можем назвать «дом», «двор», «окно», «поле», «поляна», «участок», точка и т. д. Вместо «блогов» (blog— домашняя страница, дневник, доска объявлений) можно использовать «лист», «листок», «страница», «записка», «строка», «книжка», «перепись», «письмо», «разговор», «говорник» и т. д. Вместо самого слова «интернет» я могу предложить «сетевет» (здесь корень «вет», как в словах «завет», «совет», «ответ», имеет смысл связи, однокоренное слово «вече»), «сетеком» (здесь русский корень «ком» означает нечто собранное, сжатое в шар, то есть «сетеком» это сеть, сплетенная в шар, снежный ком в детстве все скатывали), «сетевод» (водит по сети), «сетевед» (ведет или ведает сеть), «сетемет» или просто «сеть» и т. д. Если я скажу такое выражение: «Зайдите в Сетевет и откройте сетевое окно (дом, двор, поле) такое-то, найдите следующий карман (сусек, ларчик, вкладку) и возьмите что надо» — разве это не будет понятно? Или вместо «сегодня в блогах» можно будет увидеть «сегодня в листах (в строках, в разговорах, в страницах, в записках)». То есть тут можно поразмышлять над разными возможностями. Это то же самое, как, например, мы говорим «мороженое», а англичане говорят «ледяные сливки» (icecream), но понимаем под этим одно и то же. Почему на русскоязычных сайтах (окнах) мы должны читать английские слова, написанные русскими буквами? Неужели русские слова хуже «блогов», «баннеров», «хостингов», «аутсорсингов», «утилит», «ревалентности» и т. д.? Те же англичане переносной компьютер назвали просто «записная книжка» (notebook), мы могли бы использовать слово «книжка» или «дневник». Оттого, что английские слова нам непонятны, и рождается сетевой сленг. Да и нашим детям освоить компьютер с русскими словами будет гораздо проще.

5

Работа по замене иностранных слов на русские слова является очень занимательной и предполагает широту творческого поиска. Хочу привести некоторые примеры, не притязающие на последнюю истину: «аккумулятор» («накопитель», «зарядник»), «амортизатор» («гаситель», «ударник», «смягчитель»), «радиатор» («охладитель», «охладник», «остудитель», «холодильник»), «спидометр» («скоромер», «скоростемер», «быстромер», «скоромерник», «скоростник»), «термометр» (у Даля «тепломер»), «трансформатор» (от лат. transformo— преобразую) («преобразователь», «преобразовник», «перестройник»), «компрессор» («нагнетатель», «сжиматель»), «генератор» («производитель», «производ», «производник», «создавник»), «автор» («творитель», «творник»), «кондиционер» (от лат. сondicio— условие, состояние) («условник», «уютник», «удобник», «освежитник», «освежитель»), «компьютер» (англ. сomputer,от лат. сompute — считаю, вычисляю) («числовод», «числомер», «многомер», &

«Подорожить народным языком и выработать из него язык образованный»

Владимир Иванович Даль… Как и к А.С. Пушкину, каждый русский человек с благоговением относится к этому человеку. Не русский по крови, В. Даль более всех из нас заслуживает высокого звания русского человека, потому что он собрал воедино не только русские слова, присловья и поговорки, но и сосредоточил через собранное слово энергию русского духа в одном месте. Когда берёшь в руки его «Толковый словарь живого великорусского языка», то эту энергию русского духа ощущаешь предметно. Эта духовная сила, исходящая из «Словаря…», становится необычайно действенной, пронзительно-проникновенной, ею вооружаешься, и она становится твоей жизненной основой, необходимостью – кровью, без которой смерть организму.

Можно искать в мировой практике подобное – и не найдешь. Нет таких случаев титанической работы одного человека, чтобы воплотить грандиозный замысел в жизнь, – отыскать по «всей Руси великой» 200 тысяч слов, записать их и дать им объяснение, привести примеры употребления, сопроводив найденное слово поговоркой, присловьем, пословицей. Писатель и биограф В. Даля А. Мельников-Печерский считал, что «для составления такого словаря потребовалась бы целая академия и целое столетие». Сам Даль в своем «Словаре…» говорит так: «Писал его не учитель, не наставник, не тот, кто знает его лучше других, а кто более многих над ним трудился; ученик, собиравший весь век свой по крупице то, что слышал от учителя своего, живого русского языка».

Обыкновенный датчанин стал Великим Русским. Белинский говорил о любви Даля к Руси: «…он любит её в корню, самом стержне, основании её, ибо он любит простого русского человека, на обиходном языке нашем называемого крестьянином и мужиком… После Гоголя это до сих пор решительно первый талант в русской литературе».

Сам Даль признавался: «Когда я плыл к берегам Дании, меня сильно занимало то, что увижу я отечество моих предков, моё отечество. Ступив на берег Дании, я на первых же порах окончательно убедился, что отечество моё Россия, что нет у меня ничего общего с отчизною моих предков».

Для меня лично «Словарь…» Даля, помимо иной его значимости, служит оберегом, защитой от чужесловия, как от нечистой силы. Во времена Даля чуждое слово, необоснованно употребляемое в речи тогдашней «элиты», почиталось нормой. Но этот язык был оторван от живой народной речи. Даль это понимал. Его удручало, что современники «предпочитали использовать чужие слова и обороты речи, «бессмысленные на нашем языке, понятные только тому, кто читает нерусскою думою своею… переводя читаемое мысленно на другой язык».

Мне не однажды приходилось упрекать нынешнюю «образованную» интеллигенцию в необоснованном употреблении чужесловия, замусоревшего нашу живую русскую речь. Все стороны нашей жизни завалены речевой неудобью, неудобопроизносимостью.

Поэтому очень близкой и своевременной оказывается главная цель работы В.И. Даля, которую он определил сам: «Подорожить народным языком и выработать из него язык образованный».

Чтобы «подорожить народным языком», я открываю «Толковый словарь живого великорусского языка»,чтобы уберечься самому от чужеродной языковой скверны, и желаю и всем читателям поступать так же.

“Наш язык – это наш дом…”

В последнее время множатся дискуссии о засорении русского языка всяким мусором: и сленгом, и стёбом, и блатной лексикой, и варваризмами, и лексикой Интернета, совершенно чудовищным для языка «приобретением» 21 века, и почти узаконенным сквернословием, которым не брезгуют даже телеведущие разнообразных ток-шоу…

В дискуссиях стали брать верх те, кто самонадеянно утверждает, что, дескать, русский язык не однажды в своей истории переживал засорения, но могучей внутренней силой своей освобождался от словесного неудобья и, обогащаясь, развивался.

Так оно и было. Но до той поры, пока существовал основной носитель русского языка – крестьянство, сельские жители, те люди, которые жили не на асфальте, не в интернете, не на ток-шоу, а на земле, которую любили, холили, обороняли от незваных гостей. Именно крестьянством «был вызван к жизни этот волшебный, свободный, крылатый и живой язык, живой потому, что он всегда выражал живую душу народа» (К.Паустовский).

Теперь крестьянства, в сущности, нет. И ему на смену в сельскую жизнь никто не пришел. Современное городское сообщество, особенно в богатых и сытых мегаполисах, воспитанное в духе черствости и эгоизма, в диком и даже хищном желании только потреблять, в холодном безразличии к своей стране, к своему народу, в невежестве, в жутком незнании своей истории, легко и свободно изменяет живому и светлому русскому языку. Тому языку, который был создан преимущественно крестьянством,- языку, ограненному, как драгоценный камень, великими мастерами литературного слова. Речевой мусор теснит живое, чистое русское слово. И уже молодому поколению, переставшему по-настоящему читать, не модно, скучно воспринимать ограненное русское слово, созданное классиками.

«Хозяевам» нынешней жизни удалось свести русскую речь к косноязычию, к словарной нищете, к фонетическому безобразию…

Приходится уже говорить не только о том, что на ТВ-программах и в печати внедрен и широко используется шаблонный, ведомственный, казенный, наукообразный язык «народных депутатов», интриганов, прозванных почему-то политтехнологами, экспертами, но и о том, что живая устная речь переполняется самым чудовищным сквернословием, блатной лексикой уголовников.

Послушаешь телеведущих в ток-шоу, и проникнешься тревогой, что никакая классика уже не спасет русское слово от его гибели: молодые носители словесного непотребства сочтут сказанное на ТВ за образец «достойной» речи, а классику за «отстой» (если следовать образцам современной «огранки» слова). Чтобы лишний раз не рекламировать этих «носителей» современной речи, не стану называть ни личностей, ни программ, ни даже образцов словесной скверны.

Все, кто вещает на всю страну и мир, прежде чем произнести первую фразу, должны выучить слова К.Паустовского:

«Русский язык существует подобно своду величайшей поэзии, столь же неожиданно богатой и чистой, как полыхание звездного неба над лесистыми пустотами». И потом уже говорить так же чисто и ясно, как это делали классики.

К классике необходимо обращаться и современным молодым писателем. Читаешь их произведения и натыкаешься почти на каждой странице на мат. Бывало, и лучшие наши писатели не чурались соленого словца, произносимого из уст персонажей. Но чтобы в авторской речи сквернословить!.. Такого великие писатели себе не позволяли. Каждое слово было к месту, не резало слух, не мутило душу.

Современный крупный прозаик Н.Ф. Иванов, неодобрительно отзывается о тех молодых авторах, которые пишут о военных конфликтах и войнах и походя, не к месту, употребляют мат:

«Мат – это пыль войны. А война – это в первую очередь трагедия, боль, доблесть, самопожертвование. Это поступок. Это характеры. Иной раз книги о войне сильны тем, что в них не прозвучало ни одного выстрела. Или в крайнем случае звучит один. А здесь, как в плохом кино: актеры вращают белками глаз, а нам не страшно. Герои книг орут в каждом абзаце матом, а напряжения нет».

А, защищая русское слово от нынешней скверны, автор многих блистательных романов, повестей и новелл о современных войнах, Н. Иванов, говорит:

«Наш язык – это наш дом. И от нас зависит, каким он будет. То ли светелкой, горницей, то ли бомжатником. Хозяйка то ли зажжет лампадку над божничкой, то ли станет загонять грязь под половики (в лучшем случае). Жалко ребят, порой талантливых, которые вдруг подумали, что их правда самая правдивая. Правда – это объем, а не плоскость. И главное мерило нравственности в языке лично для меня – дам ли я читать свой текст матери…»

Действительно, прав наш современник, замечательный прозаик Н.Иванов. В нынешнее время, когда многое порушено и осквернено, единственным пристанищем для нас становится родной язык. Это наш дом, который мы обязательно должны сберечь. Хочешь, чтобы твое слово было нравственно чистым – дай послушать его своей матери.

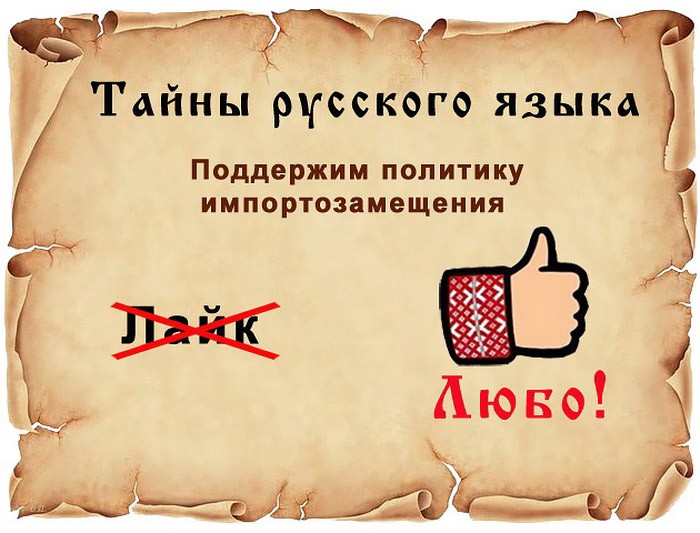

«Это мне по сердцу, это мне любо»

Известно, что русский крестьянин был неистощим в создании сочетаний слов. Он был тем носителем языка, который творил слово, как бы сказали ученые, «генерировал» их, то есть порождал слова и различные соединения слов, ставших необходимой принадлежностью народной образности и устных поэтических выражений.

Мы часто не задумываемся над происхождением тех или иных слов и сочетаний. И произносим, и читаем их машинально. А между тем каждое слово или оборот речи, когда их постигаешь, становятся для тебя родными, незаменимыми, и уже смотришь на современную словесную чепуху как на вредную и даже враждебную тебе чуждость, которую следует изживать, искоренять из речи, создавать вокруг лексического мусора дух неприятия. Чтобы каждое не к месту произнесенное чуждое слово вызывало отвращение и признавалось бы всеми нами как признак дурного тона.

А для этого надо вникать в истоки русской речи, в глубинную суть и происхождение каждого русского слова, создателем которого был русский крестьянин.

Вот для примера, навскидку, беру обыкновенные и всем известные слова «сердитый», «сердиться» или «осерчать». Употребляя эти слова, мы уже не обращаем внимание на их формальное сходство со словом «сердце». А ведь если покопаться в речи русской деревни, то и сейчас можно найти сочетание с этими словами. Можно услышать даже у бывшего сельского жителя фразу вроде «У него сердце на меня», то есть «он на меня сердится». Да и в художественной литературе писатели часто употребляют выражения: «сделать что-нибудь в сердцах», то есть в гневе, осерчав.

В этимологических словарях, где ведется речь о происхождении слов, о слове «сердитый» сказано, что оно исконно русское и что известно оно с 11 века и что родственно оно слову «сердце».

По представлению древних, сердце – не только центр любви и дружбы, но также вместилище гнева, ярости. «Чует сердце друга и недруга», – говорят в народе. Когда что нравится, то говорят: «Это мне по сердцу». Когда что-нибудь против воли, желания, то нередко у народа мы слышим фразу «Скрепя сердце». Бывает, проходит какой-нибудь страх, уйдет ненужная забота, и человек русский облегченно скажет: «Отлегло от сердца». Знаю человека, у которого вспыльчивый, но добрый нрав. О нём применимо народное выражение: «Сердце у него отходчивое, доброе». Повстречается крестьянину на жизненной дороге человек с бешеным разгаром своевольных страстей, он о нем скажет: «Неукротимое сердце у него». Или предупредит: «Сердце и душу бережёт, и душу мутит. Сердце делу не в помощь». Излишнего пессимиста, озлобленного человека иногда в сердцах укоряют: «Ожесточило неверие сердце твоё».

Вот чтобы не ожесточиться, надо любить, надо верить. Задушевный человек, любящий и прямой – это всегда сердечный человек. Мягкое, доброе, теплое, любящее сердце человека всегда скажет, по ком оно болит. Пусть будет меньше всего людей с каменными сердцами – бесчувственных, жестокосердных, у которых только заёмное, грубое, чужое слово.

Хочется надеяться, что каждый русский вернется к исконно русской речи, к русскому незамутненному слову и про себя скажет: «Это мне по сердцу, это мне любо!»

Исчезающий источник.

В начале 70-х годов прошлого века я жил и работал неподалеку от родных мест знаменитого русского писателя Н.С.Лескова в Кромском районе. Известно, что по его книгам даже иностранцы пытаются постичь тайны русского языка, русской души. Но мне судьба дала возможность воочию встретиться с носителями того «лесковского» языка, стариков и старух, которые родились в конце 19 века или в начале века 20-го. Многокрасочен, колоритен их язык. И жаль, что с их уходом ушло из активного словесного оборота и удивительное многоцветье русской речи.

Был я на постое у старушки. Смутными осенними вечерами готовился к урокам, проверял ученические работы в тетрадях. Старушке было скучно. Она желала говорить о чем-либо.

– Окна запотели. Ночь безглазая, дуже темная. А на дворе гукалка стонет. Сова, значит, – поясняет она мне, видя моё недоумение.

– Вот я вижу, – продолжает она, – дошлый ты, толковый к учению человек. Ты прости, что мешаю. Но я с докукой к тебе, с просьбою большой. Вот у меня три сына и дочь увечная. Старший сын, большак, значит, без высшего образованья, средний в ученые попал, а младший хоть и в высшем университете обучался, а какой-то глумной. Всё на гармонь променял. Всё выступает и страданья наигрывает. Втёхался в музыку да в разных баб. Правду сказать, добрый он душою, да на горсть жита три мешка мякины. То есть, никудышний для жизни человек. Вот как быть с ним? Что делать? Жил бы, как брательники его живут. Дак нет! Приехал надысь из Орла. Алкоголит каждый божий день. Замызганный, расхристанный. Что анчутка. Средний мой, что по ученой части, в Крыму какие-то опыты испытывает. Не пьет. Андел божий, а не сын. Но люблю и жалею младшего. Душа выгорает, когда гляжу на его беспутную жизнь. Плачу и жалею. Ведь не аспид я, а мать ему. У меня ажно в середке всё переболело. Не алман же он мне, не пасынок то есть, а дитёночек родненький, кровинушка моя. Давеча приехал он с новою женою. Истину сказать, блудня. Но вымолчила я, стерпела, всё снесла. На стол весь капитал выставила, – кушанью разную. Вытулила она на меня глазищи свои цыганочьи, а в них слёзы. Э, думаю, есть кому грешить, было бы кому миловать. Простила я блудню и чую, как с грудей обуза падает. А новая невестка мне гостинец привезла – пряник тульский. А у меня таких жамок – цельная полка в шкафу. Но я во все жилы терплю, молчу, не выказываю свою нутряную жилу, чтобы не осрамиться. А она выпила и лезет уже жироваться с ним, клонит его забубенную головушку на залавок. Ничего не мыслит сын, ничего не понимает от хмеля и бабьего жару, застило его… Слабый он, никакой зацепы, никаких душевных сил нету, чтобы оборонить себя. Измочь, непропеченная, сырая часть хлеба он, а не мужик…

…Старушка еще долго говорила, как будто пригоршней рассыпая возле меня те народные слова, пословицы да присказки, которые окунают в жизнь народную, истинно крестьянскую и в необыкновенно красочную речь, которая сегодня вышла из обихода.

В своё время К.Г. Паустовский писал: «…главный и неиссякаемый источник языка – язык самого народа, язык колхозников, паромщиков, пастухов, пасечников, охотников, рыбаков, старых рабочих, лесных объездчиков, бакенщиков, кустарей, сельских живописцев, ремесленников и всех тех бывалых людей, у которых что ни слово, то золото».

Нет, я не призываю читателей к тому, чтобы все заговорили языком «колхозников, паромщиков, пастухов…» и той старушки, у которой мне довелось жить какое-то время. Мне просто бесконечно жаль, что носителей того языка, «у которых что ни слово, то золото», уже нет и не будет. А они –«главный и неиссякаемый источник языка». И я добавил бы к этому – животворящий источник нашей духовной силы.

Еще раз о судьбе русского слова

Как-то роясь в своих старых школьных тетрадях, я наткнулся на записанную мной к какому-то уроку выдержку (нарочно не скажу «цитату») из В.И.Даля. Она меня изумила нынешней её злободневностью (намеренно не скажу «актуальностью»). Я почувствовал необходимость её острее, чем тогда, когда готовил высказывание гениального создателя Толкового словаря к уроку. Наверное, потому, что не возникало под сердцем тревожного предчувствия, что с нашим языком может случиться такое горе, такая беда от неминуемых потерь в нём. Вот это высказывание:

«Испещрение речи иноземными словами вошло у нас в поголовный обычай, а многие даже щеголяют этим, почитая русское слово, до времени, каким-то неизбежным худом, каким-то затоптанным половиком, рогожей, которую усыпали цветами иной почвы, чтобы порядочному человеку можно было бы по ней пройти».

Иной мой супротивник (нарочно не употреблю «оппонент») может мне возразить, сказавши: «Вот видите, слова эти Даль записал где-то в середине 19 века, а язык русский развивался, самоочищался от скверны и чужести и дожил до наших дней. Поэтому нечего беспокоиться. Произойдет самоочищения нашего языка и в дальнейшем». Возможный, предполагаемый (нарочно не употреблю «виртуальный») мой собеседник во многом и на счастье наше прав: со времён Даля язык наш (не без издержек) развивался, переживал смуты и жуткие войны и предстал перед очередным смутным временем во всём своём величии и великолепии. И это несмотря на ужаснейшие потери в 20-м веке его, русского слова, носителей — русских людей.

Но вот наступила новая смута. И в это время новой смуты мы вдруг не обнаруживаем самого главного носителя русской речи, гениальнейшего её творца и кудесника — русского крестьянина. Он исчез. Его почти не стало, потому что ушла в небытие общинная крестьянская жизнь. Произошло невиданное для Руси опустынивание огромных пространств, на которых не увидишь подчас ни одного коренного крестьянина. Есть, конечно, современные землевладения. Они очень похожи на латифундии, где используется почти рабский, мало оплачиваемый труд наёмных рабочих. Это часто заезжие люди из СНГ, китайцы (в Сибири), вьетнамцы и даже наши доморощенные люмпены (бродяги, босяки, преступники, спившиеся, опустившиеся люди).

Современные политологи для обозначения людей, опущенных в результате серьёзной общественной ломки (нынешней смуты) на социальное дно, употребляют термин «маргиналы», что является синонимом слова «люмпен», введённого в оборот Марксом. (Margo – в переводе край, пометка, сноска на полях бумажного листа). Так вот, нынешняя часть маргинальных групп всё больше и больше занимает те социальные пустоты, которые возникли в результате массового исчезновения из жизни русского крестьянства. На смену Русскому Миру, достоянием которого являлось живое русское слово, пришёл иной мир, где сорная да хамская речь с примесью попсово-уголовного стёба вытесняет удивительное словесное многоцветье, рожденное в неповторимом крестьянском мире. Речения, местные слова и выражения, говоры, диалекты — это вовсе не словесный сор, как некоторые читатели могут подумать, а живительные ручейки, из которого полнилась многоводная, могучая река живого великорусского языка.

Ещё совсем недавно мы с легкостью по речи могли отличить жителя одной деревни от другой. Теперь же, с физическим исчезновением носителей различных речений, мы теряем нечто живительное, то, что наполняло русское слово неповторимостью, выразительностью, меткостью. Происходит заметное «омертвление» русской лексики. Она теряет «чувственную», как бы сказали лингвисты, экспрессивную, эмоциональную окраску. Это связано с наплывом, похожим на цунами, чужеземных слов – слов-«оккупантов», нейтральных и «бездушных» по своей сущности. И слушать убаюкивающие речи возражающих мне предполагаемых супротивников, утверждающих, что язык, де, сам справится и отсеет всё ненужное, я не желаю. Одних носителей исконно русской речи уже нет (крестьянство), другие (“новые русские”) так переустроены, что живое русское слово они воспринимают (по Далю) как «затоптанный половик». “Новым русским” совестно употреблять исконно русские слова: им кажется, что от бесконечного употребления слов-«оккупантов» они будут выглядеть умными и современными.

Обидно, что к этому «состоянию ума» прибегают журналисты и телеведущие, которые должны по сути своей быть образцами русской речи. Но нет: им кажется непозволительным ступать по русскому «половику» русских слов, если он не усыпан чужеземными «цветами». Вот они вслед безграмотным и немощным (в смысле культуры речи) политикам говорят вместо «законный» – «легитимный». Вместо понятного русского слова «встреча» – «саммит». Вместо ясного, очевидного слова «созидательный, творческий» – «креативный». С употреблением этого заимствования происходят истинные курьёзы: его не к месту стали употреблять не только известные деятели, но и продавщицы ларьков и палаток на рынке. Одна убеждала меня купить «креативную» ветровку…

Если нужно выбрать между двумя словами – русским и иностранным всегда предпочтут иностранное. Например, думали как официально называть людей – волонтеры или добровольцы. Конечно, первое. Или испокон веку в футболе была высшая лига. Нет, плохо, не по-иностранному. Переименовали в премьер-лигу. В кинематографе буквально вчера ознакомился с новым заимствованием – фильмы в стиле “хорор”. Римейки, блокбастеры уже есть, но некая ниша не была заполнена, и её теперь заполнили. Это все идет с самого верха. Там как встали со времен Горбачева на путь лакейства перед Западом и обезьяннеченья так с него и не сойдут.

Кажется, не одному мне довелось не однажды слышать, даже от филологов, что язык живёт своей внутренней жизнью, движется и развивается, как вся окружающая нас жизнь. Язык не должен быть застывшим, закостеневшим. И иностранные слова позволяют ему развиваться, обогащаться. Всё так. Но любое развитие, в том числе и развитие языка, должно иметь некое основание, отталкиваясь от которого это развитие и происходит. Для языка этим основанием является его словарный запас, его корневые слова, которые дают жизнь огромному количеству производных слов. А исконно русские корневые слова беспощадно и не к месту вытесняются нахлынувшим вместе со странной свободой неухоженной чужой лексикой, словесным хламом, без чего мы легко могли бы обойтись. Я не имею в виду те заимствования, которые стали внедряться вместе с изобретенными другими народами предметов. Тут великий поэт был прав, когда сетовал:

…Но панталоны, фрак, жилет,

Всех этих слов на русском нет…

Поэт вынужденно использовал «иноплеменные» слова, однако винится перед читателем:

…А, вижу я, винюсь пред вами,

Что уж и так мой бедный слог

Пестреть гораздо меньше мог

Иноплеменными словами…

Великий Творец слова велик во всём — даже в признании своей вины при употреблении чужеземных слов. Нынешние же пигмеи от политики, экономики и даже культуры стыдятся иного — употреблять исконно русские слова. Это люди, претендующие на изысканно-утонченный вкус, на особенную «умственность», ненавидят русское слово. Их достаточно точно называют обрусевшим словом «снобы». И этот языковой снобизм проник во все среды (нарочно не скажу «сферы»), он стал нежелательным «достоянием» любого общественного круга.

Некоторые наши чиновники, как островные туземцы, однажды услышав иноземное слово «электорат», напрочь забыли прозрачное для русского ума и слуха слово «избиратель». А оно наше, корневое слово. С помощью его мы понимаем, кого мы себе выбираем в начальники, которые вершат наши судьбы, кого мы берем себе в жёны или обручаемся с избранником-суженым на всю земную жизнь. Но даже высокопоставленные чиновники упрямо будут произносить заёмное слово «электорат». Видно, крепко засело в их сознании чувство неполноценности (всё родное кажется плохим, а всё европейское видится неким совершенством), отсюда происходит желание попугайничать и подражать чужому языку.

Какое-нибудь слово, которое для европейца обычное и повседневное, для наших властителей и даже образованного учительства превращается в некое заклинание, окружённое ореолом священнодействия. Такие странные потуги мне приходилось наблюдать, когда я был членом городской аттестационной комиссии, где определяли первую квалификационную категорию для учителей, заявивших намерения на неё, соискателей (нарочно не скажу «претендентов»). Они не так давно подслушали слово «инновация» или прочитали о нём в какой-нибудь наукообразной дидактике и давай его употреблять к месту и не к месту. Им, вероятно, да и отдельным членам комиссии, совестно было употребить те же русские слова, с тем же смыслом: «новшество», «нововведение», «обновление», потому что это было бы «ненаучно». Вот так, в погоне за наукообразием, а также для того, видимо, чтобы напустить побольше туману, стали повсеместно употреблять слово «модернизировать». А ведь есть русские слова, вполне равные слову-иностранцу – «осовременивать», «усовершенствовать», «изменять». Они понятны любому русскому человеку. Но их не употребляют, очевидно, ещё и потому, что ничего в нашей жизни не меняется, не осовременивается или, по их речению, не «модернизируется».

Вот такие устойчивые губительные направления, изменения в развитии русского языка (нарочно не употреблю «тренды») наметились в последнее время. Но чтобы сохранить наш «великий и могучий», нам необходимо заняться сбережением русского народа, сохранив при нем Русский Мир, а не придумывать для него губительные «тренды» и «бренды».

Пора нам уже не «трендеть», а действовать в соответствии с истинными потребностями русской жизни.

Как из рога изобилия

Когда мы говорим о богатстве русского языка, то всё больше убеждаемся в верном афоризме А.С. Пушкина, сказавшего, что «язык неистощим в соединении слов». Это и о фразеологизмах.

«Конструкторами», создателями многих образных сочетаний слов были сельские жители. Можно открыть словарь фразеологизмов, различные сборники пословиц и поговорок и заметить, что многие сочетания слов, крылатые выражения имеют «крестьянскую биографию». Хотя «трудовая книжка» фразеологизмов весьма разнообразна, речь сегодня поведу о тех, которые имеют “сельское рождение”. Это навеяно еще и горечью, что с исчезновением крестьянства (главного источника русской речи) язык наш скудеет, становится маловыразительным, бесцветным…

Мой собеседник в деревне, маленький, щуплый старик, прошлой осенью почивший, всегда с радостью встречал меня на своей лавке и, закуривая цигарку с самосадом, от которого закатывали глаза даже куры, шнырявшие возле ног деда, говорил мне: «Садись, языки почешем, а то в деревне – никого. Скукота смертная – мухи мрут». С дедова языка фразеологизмы сыпались как из рога изобилия. Я ему об этом тут же сказал. «Должно, только крестьяне могли так говорить, хоть и не наши», – заметил дед. Я ему, упростив, объяснил, что истинное происхождение словосочетания «рог изобилия» кроется в древнем поверье, что подлинное изобилие заключено в роге козы или быка. Это пришло к нам из Древней Греции, пояснил я деду.

– Да, вчерась был я в городе. В магазинах ваших всего полно. И, правда, как из рога изобилия. Но всё не нашенское. – привозное. Видно, выбились из колеи мы, раз позарились на чужое. А ить сказано народом: «На чужой каравай рот не разевай, а свой затевай!»

– Вот вчерашнего дня глядел в телевизор Думу. Но о чем там думают и чем думают? Одна сутолока, свалка и суета людская. Ничего там не разберёшь, кто правый. кто виноватый, такой содом, что пыль столбом, дым коромыслом – не то от таски, не то от пляски.

Наверное, чтобы дыма было больше, дед скрутил еще одну цигарку: комары покою не давали, и старик курил не переставая.

– Я тебе, милок, скажу так: руководители наши сели не в свои сани, – рассуждал старик, отгоняя комаров рукой и дымом. – Надо народу поворачивать оглобли, а то беда будет для страны, прибирать вожжи к рукам своим надо.А депутатов этих, шалопутов, волк за ночь не перегрызет. Держать их на привязи надобно – вот что я тебе скажу, – всё более горячился старик, и пальцы его от нервных речей дрожали и сыпали искры с горящим табаком на траву под ногами. Окончательно распалившись, он заключил:

– Наломали дров, сучьи дети! Погляди на взгорок, там была ферма об двадцати строениях. А теперь – бурьян. Пустошь. Одни лисицы бешеные живут… Нет. Надо брать в шоры всю власть, а то внуки по миру пойдут.

Дед задумчиво посмотрел на вечереющее небо и сказал мне:

– Пора домой. Вон уже и одуваны зажмурились, к ночи готовятся.

Действительно, луг еще час назад был золотым, а теперь одуванчики спрятали золотые лепестки, и он стал зеленым. Я сказал старику «до свидания», потому что хотелось непременно встретиться с ним еще раз, чтобы сполна насытиться образными выражениями, которыми сыпал старик из своих уст как из рога изобилия.

«Русский курский» язык

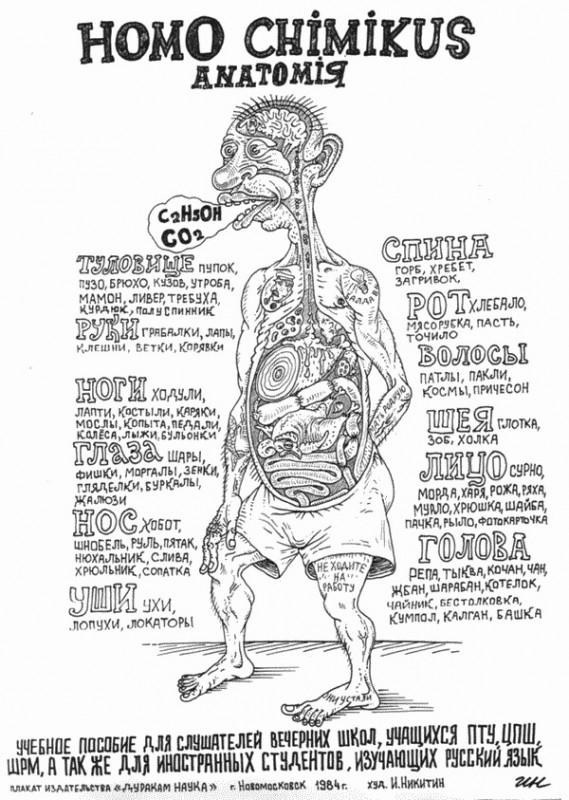

Общеизвестно, что русский язык необычайно богат. О богатстве нашей речи можно судить, например, по тому, как мы используем синонимы родного языка. Особенно интересны так называемые народные синонимы, которые использовали в русских говорах. Лингвисты насчитали их около четырех тысяч.

Мы живем в Курской области, и нам небезынтересно знать, что такое «русский курский» язык. То есть, какие слова и выражения используют земляки в обыденной речи, какие народные синонимы «гуляют» иногда по курскому Подстепью.

Эта зарисовка небольшая и всё многообразие народных синонимов «курского русского» отобразить не может. Однако вот одна иллюстрация к сказанному, которая воскресла в памяти.

Как-то ранней весной находясь в деревне, еще не потерявшей своих коренных жителей, я метался по огородам в поисках трактора, чтобы вспахать огород. Мощные агрегаты с плугами то тут, то там натужно ревели, вздыбливая лемехами созревший чернозём. Наткнулся на соседского деда, ходившего по волнистой неровной пашне, чертыхаясь и отпуская в адрес тракториста те слова и выражения, которые нельзя назвать печатными. Увидев меня, «сбавил обороты» и перешел на «культурную лексику».

– Вишь, как взодрал усадьбу анчихрист? Абы как! – жаловался старик. Я давно привык к тому, что все огороды местные жители называли «усадьбой». Значение выражения «абы как» тоже мне стало очевидным в «данном контексте» дедовой речи. Но я молчал, и дед счел нужным перевести мне с «русского курского» на общепринятый, как ему казалось, русский: «Кое-как вспахал, тяп да ляп, шаляй-валяй, лишь бы сварганить да по-шустрому магарыч стребовать. Дак анадысь, то исть, вчерась, заскакивал ко мне, – вопил дед, жалуясь на тракториста, – налил же я ему, аспиду, цельный малинковский – под анютин поясок. Пей, думаю, хоть захолонись ею, лишь бы вспахал по-людски.

Я вспомнил, что дед однажды (уже давно, когда был жив и тайком от бабки черпал из фляги самогон) налил и мне огромный граненый, о шестнадцати гранях, стакан, который он называл «малинковским». Грани доходили до верхнего ободка, который и значился «анюткиным пояском». Если бы я был немцем, то умер бы сразу, захолонился бы им, свёкольным первачом. Но я оказался русским человеком… Дед налил еще, говоря: «Пей взаправду, а то заобижусь…»

Провожая, дед благодарил меня:

– Спасибо, что не чапурился, не выкобенивался, не важничал, не брезговал хрестьянской жизнью. А большаком не иди: на широкой дороге… бабы глазастые да языкастые, ну их к лешему, треп подымут по всей деревне… Иди огородами. А опосля заходь, когда вечерять буду, опохмелимся – первачом.

Я понял, что идти огородами в «данном контексте» означало «идти тайком от баб». Чтобы не прослыть, по местному выражению, алкачом.

Я плелся по стежке, путаясь в поросли одуванчиков, и видел, как в дедовом саду курился сизый дымок. Дед возобновлял работу «анюткиной фабрики» – так он называл установку с самогонным аппаратом…

Я шел и успокаивал себя тем, что находился не абы где, а у замечательного деда, обладателя той «курской русской речи», ради которой готов был пойти на грешное предприятие с выпивкой…

На исконно русские слова нужен переводчик?

Однажды своим городским ученикам читал я «Метель» А.С. Пушкина. Как всегда в таких случаях, перед чтением пояснил ребятам слова, которые устарели и не могут быть восприняты ими с налету. Я был уверен, что всё остальное будет детьми понято.

И вот читаю фразу «Но едва Владимир выехал за околицу в поле, как поднялся ветер и сделалась такая метель, что он ничего невзвидел». Краем глаза отслеживаю некое замешательство на лицах моих подопечных. Спрашиваю: «Что вызвало ваше недоумение?» Теперь пришла очередь недоумевать мне: мои умные и всезнающие ученики не понимали, что означает слово «околица»!

Это даже нельзя было назвать недоумением. Это было такое огорчение, которое можно испытать при глубоком разочаровании, когда вдруг находишь, что твои собеседники не разумеют простых, ясных вещей, понятий и слов. Мне, прожившему всё детство в селе, не могло прийти в голову, что современные городские ребятишки, не знакомы с очевидными, общеупотребительными словами! С такими, как «околица», например!

Именно с этого случая и пошел отсчет возникшему у меня тягостному огорчению. Оно связано с потерей русскими людьми, семьдесят процентов или более проживающими теперь в городах, целого пласта великолепных русских слов: «урбанизированное бытие» стёрло их из народной памяти. И жутко подумать, что с потерей деревни – родника нашей духовности и исконной культуры – мы утратим прекрасную русскую речь. А взамен – чудовищно звучащее англоязычие: айпад, айфон, твиттер, тренд, треш, вип-персона, топ-менеджер, дилер, триллер и прочий чужеземный мусор.

Конечно, я не осознаю себя человеком с безнадежно посконным видением жизни и понимаю неизбежность некоторых заимствований. Но когда мои внуки или другие дети с бойкостью и завидной расторопностью усваивают чужеродную лексику вроде «драйв», а на свою, родную, кровную требуют переводчика, то «как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома» ! Валентин Непомнящий, один из самых авторитетных нынче пушкинистов, сказал об этом так: «Для Тургенева великий язык, данный «великому народу», был защитой от «отчаяния», вызываемого реальностью жизни; нынче же отчаяние то и дело вызывает состояние самого языка: он сам болен, на каждом шагу свидетельствуя о том, что «совершается дома…»

«В поле, за околицей, там, где ты идешь, и шумит и клонится у дороги рожь…», – звучала в пору моей юности простенькая, но милая песенка. И каждому моему сверстнику, даже если он находился в городской квартире, словно наяву виделось: конец сельской улицы, поворот – вдоль огородов плетни или ограды. Начиналась в конце улицы околица! А дальше – проселок, грунтовая дорога до следующей деревни. А «в чистом поле, за просёлком» – кузница, где мерный, ритмичный, почти убаюкивающий звон молота или молоточка о наковальню. Он не умолкал до позднего вечера. А по бокам дороги – бесконечные поля русского Подстепья с золотом пшеницы: «И хорошо мне здесь остановиться /И, глядя вдаль, подумать, помолчать. /Шумит, шумит высокая пшеница, /И ей конца и края не видать», – тихо, чтобы не вспугнуть вечернюю зарю, напевали мы слова Исаковского. Поля почему-то упирались в лес или пролесок, чистый и прибранный, как горница в опрятной избе. А в лесу засеки, кордонные столбики…

От этих слов веет теплом и сладким очарованием Родины.

Грустно думать, что этого очарования не придется ощутить новым поколениям, подвергшимся чуме заёмных, чужеродных слов и выражений.

Автор: Михаил Мороз

Другие статьи на тему:

Деградация русского языка

Планомерное уничтожение русского языка

Собирая под своё крыло не только славян, но и всех, нуждающихся в защите и помощи, желающих послужить верой и правдой, Россия обнаруживала тем самым, может быть, главное своё призвание – объединить народы в любви и братстве. Правда, предначертанный путь много раз прерывался трагическими национальными потрясениями. И всё же при всех бедах и катастрофах, не выраженных во всю мощь силах народа, Россия постоянно излучала какой-то духовный магнетизм, который, подобно тяготению планеты, вовлекал на свою орбиту всё, что готово было взаимодействовать с ней.

Справедливости ради нужно признать, что достойно служили России итальянец Растрелли, француз Фальконе, немец Брюллов, умножали российскую славу Барклай-де-Толли и Лермонтов, имевшие шотландских предков, Карамзин – татарских…

Можно было бы назвать целый ряд имён подвижников отечественной науки, культуры, искусства, полководцев, которыми мы и сегодня гордимся, несмотря на их нерусское происхождение.

Один из них – Владимир Иванович Даль. «Дух, душа человека – вот где надо искать принадлежности его к тому или иному народу. Чем можно определить принадлежность духа? Конечно, проявлением духа – мыслью… Кто на каком языке думает, тот к тому народу и принадлежит. Я думаю по-русски»,- говорил В.И. Даль.

Суждения Даля не бесспорны, но обращает на себя внимание выбор критерия принадлежности к тому или иному народу – дух, душа, язык. Думая по-русски, датчанин по происхождению Даль понимал и мог передать в художественной форме многие душевные тонкости русского человека, что позволило ему прослыть не только знатоком русского национального характера, но и стать довольно известным писателем своего времени.

Отца Даля – Иоганна Христиана, когда тому едва исполнилось 20 лет, императрица Екатерина II пригласила в Россию придворным библиотекарем. Молодой, но весьма образованный, он знал русский язык «как свой». Мать владела пятью языками, была музыкальна и имела голос «европейской певицы».

Прожил В.И. Даль семьдесят один год и пятьдесят три из них – собирал и записывал слова, пословицы и поговорки, песни, сказки, — всё, чем изустно богат был русский народ.

«Во всю жизнь свою я искал случая поездить по Руси, знакомился с бытом народа, почитая народ за ядро и корень» — так определил цель и смысл своих усилий Владимир Иванович. Уважительное отношение к народу, к «ядру и корню», — пожалуй, одно из самых сильных чувств, всю жизнь владевших Далем. Куда бы ни забрасывала судьба, всюду собирал он, копил и осмысливал каждую чёрточку характера местного люда, его язык и нравы. Его рассказы и повести на местном материале точны не только в деталях, они как бы пронизаны цветом и запахом виденной им жизни.

Зимой 1860 года на заседании Общества любителей российской словесности Даль прочёл доклад «О русском словаре». Он объявил, что труд свой он назвал «Словарь живого великорусского языка», и пояснил, что в него он собрал живую речь «нынешнего великорусского поколения».

Даль настаивал, что в русском языке при желании всегда можно найти равноценную замену любому иностранному слову. Если же чужое имеет множество значений, то это свидетельствует прежде всего о его серьёзном недостатке, вынужденности пользоваться одной формой для передачи разного содержания. «Скажу вам тайну: думайте, мыслите по-русски, когда пишете, и вы не полезете во французский словарь: достанет и своего; а доколе вы будете мыслить, во время письма, на языке той книги, которую вы последней читали, дотоле вам недостанет никаких русских слов, и ни одно не выскажет того, что вы сказать хотите. Переварите то, что вы читали, претворите пищу эту в особь свою, тогда только вы и станете писать по-русски. Испещрение речи иноземными словами (не говорю о складе, оборотах речи, хотя это не менее важно) вошло у нас в поголовный обычай, а многие даже щеголяют этим, почитая русское слово, до времени, каким-то неизбежным худом, каким-то затоптанным половиком, рогожей, которую надо усыпать цветами иной почвы, чтобы порядочному человеку можно было по ней пройтись».

Всем этим веяниям Даль как мог противился, его речь была подчёркнуто русской, он возмущался каждым инородным словом, высказывал неприятие любому заимствованию. «Читающему населению России скоро придётся покинуть свой родной язык вовсе и выучиться, заместо того, пяти другим языкам: читая доморощенное, надо мысленно перекладывать все слова на западные буквы, чтобы только добиться до смысла: ведь это цифирное письмо! Но и этого мало; мы, наконец, так чистоплотны, что хотим изгнать из слов этих всякий русский звук и сохранить их всецело в том виде, в каком они произносятся нерусскою гортанью. Такое чванство невыносимо; такого насилия не попустит над собою ни один язык, ни один народ, кроме – кроме народа, состоящего под умственным или нравственным гнётом своих же немногих земляков, переродившихся заново на чужой почве.

Коль скоро мы начинаем ловить себя врасплох на том, что мыслим не на своём, а на чужом языке, то мы уже поплатились за языки дорого: если мы не пишем, а только переводим, мы, конечно, никакого подлинника произвести не в силах и начинаем духовно пошлеть. Отстав от одного берега и не пристав к другому, мы и остаёмся межеумками. С языком шутить нельзя: словесная речь человека – это видимая, осязательная связь, звено между душою и телом, духом и плотью»

, — говорил В.И. Даль.

Раздумья Даля об истоках, природе и жизнеспособности языка приводят его к однозначному выводу: «Живой, народный язык, сберегший в жизненной свежести дух, который придаёт языку стойкость, силу, ясность, целость и красоту, должен послужить источником и сокровищницей для развития образованной русской речи… Можно ли отрекаться от родины и почвы своей, от основных начал и стихий, усиливаясь перенести язык с природного корня его на чужой, чтобы исказить природу его и обратить в растение тунеядное, живущее чужими соками?».

Сказано это более ста тридцати пяти лет назад, но разве к нашему времени неприменимо? Разве язык наш не искажается до неузнаваемости, не засоряется без нужды «разнородным семенем»?

Вступив в эпоху очередных демократических преобразований, мы маршируем под оркестр новой политической терминологии – президент, парламент, консенсус, презентация, альтернатива, референдум, брифинг… И как аборигены, с радостью вводим в свой обиход, примеряем, словно стеклянные бусы на себя, дешёвый товар «бойких колонизаторов» — новые слова, стыдливо избегая своих, хорошо знакомых, привычных.

Но при этом мы должны помнить: слово является связующим звеном в диалоге поколений. Может случиться так, что родители и дети будут разговаривать на разных наречиях, и разверзшаяся пропасть навсегда разъединит прошлое и будущее нашего народа.

Много мыслей навевает Словарь В.И. Даля. По нему, как по камертону, можно судить о степени разрушения современного русского языка, удручающей его скудности на фоне несметных богатств, предлагаемых Словарём; он даёт нам представление об исчезновении многих национальных особенностей народа, что неизбежно приближает нас к тому опасному порогу, за которым начинаются вырождение нации, обмеление духовной жизни и нравственная деградация.

Как автор Словаря Даль пережил своё время, пережил, как и Пушкин, Достоевский, Толстой… Время над ним не властно. Он продолжает жить в памяти потомков благодарной России, о которой он сказал своё выстраданное СЛОВО.

Из очерка Петра Татаурова «…И слово это было Россия»

Еще раз о судьбе русского слова (грустное эссе о родной речи)

|

Как-то роясь в своих старых школьных тетрадях, я наткнулся на записанную мной к какому-то уроку выдержку (нарочно не скажу «цитату») из В.И.Даля. Она меня изумила нынешней её злободневностью (намеренно не скажу «актуальностью»). Я почувствовал необходимость её острее, чем тогда, когда готовил высказывание гениального создателя Толкового словаря к уроку. Наверное, потому, что не возникало под сердцем тревожного предчувствия, что с нашим языком может случиться такое горе, такая беда от неминуемых потерь в нём. Вот это высказывание:

«Испещрение речи иноземными словами вошло у нас в поголовный обычай, а многие даже щеголяют этим, почитая русское слово, до времени, каким-то неизбежным худом, каким-то затоптанным половиком, рогожей, которую усыпали цветами иной почвы, чтобы порядочному человеку можно было бы по ней пройти».

Иной мой супротивник (нарочно не употреблю «оппонент») может мне возразить, сказавши: «Вот видите, слова эти Даль записал где-то в середине 19 века, а язык русский развивался, самоочищался от скверны и чужести и дожил до наших дней. Поэтому нечего беспокоиться. Произойдет самоочищения нашего языка и в дальнейшем». Возможный, предполагаемый (нарочно не употреблю «виртуальный») мой собеседник во многом и на счастье наше прав: со времен Даля язык наш (не без издержек) развивался, переживал смуты и жуткие войны и предстал перед очередным смутным временем во всём своём величии и великолепии. И это несмотря на ужаснейшие потери в 20-м веке его, русского слова, носителей — русских людей.

Но вот наступила новая смута. И в это время новой смуты мы вдруг не обнаруживаем самого главного носителя русской речи, гениальнейшего её творца и кудесника — русского крестьянина. Он исчез. Его почти не стало, потому что ушла в небытие общинная крестьянская жизнь. Произошло невиданное для Руси опустынивание огромных пространств, на которых не увидишь подчас ни одного коренного крестьянина. Есть, конечно, современные землевладения. Они очень похожи на латифундии, где используется почти рабский, мало оплачиваемый труд наёмных рабочих. Это часто заезжие люди из СНГ, китайцы (в Сибири), вьетнамцы и даже наши доморощенные люмпены (бродяги, босяки, преступники, спившиеся, опустившиеся люди). Современные политологи для обозначения людей, опущенных в результате серьёзной общественной ломки (нынешней смуты) на социальное дно, употребляют термин «маргиналы», что является синонимом слова «люмпен», введённого в оборот Марксом. (Margo — в переводе край, пометка, сноска на полях бумажного листа). Так вот, нынешняя часть маргинальных групп всё больше и больше занимает те социальные пустоты, которые возникли в результате массового исчезновения из жизни русского крестьянства. На смену Русскому Миру, достоянием которого являлось живое русское слово, пришёл иной мир, где сорная да хамская речь с примесью попсово-уголовного стёба вытесняет удивительное словесное многоцветье, рожденное в неповторимом крестьянском мире. Речения, местные слова и выражения, говоры, диалекты — это вовсе не словесный сор, как некоторые читатели могут подумать, а живительные ручейки, из которого полнилась многоводная, могучая река живого великорусского языка. Ещё совсем недавно мы с легкостью по речи могли отличить жителя одной деревни от другой. Теперь же, с физическим исчезновением носителей различных речений, мы теряем нечто живительное, то, что наполняло русское слово неповторимостью, выразительностью, меткостью. Происходит заметное «омертвление» русской лексики. Она теряет «чувственную», как бы сказали лингвисты, экспрессивную, эмоциональную окраску. Это связано с наплывом, похожим на цунами, чужеземных слов — слов-«оккупантов», нейтральных и «бездушных» по своей сущности. И слушать убаюкивающие речи возражающих мне предполагаемых супротивников, утверждающих, что язык, де, сам справится и отсеет всё ненужное, я не желаю. Одних носителей исконно русской речи уже нет (крестьянство), другие («новые русские») так переустроены, что живое русское слово они воспринимают (по Далю) как «затоптанный половик». «Новым русским» совестно употреблять исконно русские слова: им кажется, что от бесконечного употребления слов-«оккупантов» они будут выглядеть умными и современными. Обидно, что к этому «состоянию ума» прибегают журналисты и телеведущие, которые должны по сути своей быть образцами русской речи. Но нет: им кажется непозволительным ступать по русскому «половику» русских слов, если он не усыпан чужеземными «цветами». Вот они вслед безграмотным и немощным (в смысле культуры речи) политикам говорят вместо «законный» — «легитимный». Вместо понятного русского слова «встреча» — «саммит». Вместо ясного, очевидного слова «созидательный, творческий» — «креативный». С употреблением этого заимствования происходят истинные курьёзы: его не к месту стали употреблять не только известные деятели, но и продавщицы ларьков и палаток на рынке. Одна убеждала меня купить «креативную» ветровку…