1. Пушкин работал над сказкой 9 лет: первые наброски были сделаны в 1822 году, а закончена сказка была в 1831 году.

2. В сюжете сказки использованы творчески переработанные элементы нескольких народных сказок.

3. Пушкин не спешил заканчивать эту сказку. В этом ему помог его близкий друг Жуковский, который предложил одновременно закончить свои произведения.

4. Это самая длинная из всех, написанных Пушкиным, сказок.

5. Длинное название сказки – дань дешёвым лубочным изданиям для народа, широко распространённым во второй половине 18 веке.

6. Пушкин обычно не придумывал имена, а брал их из известных ему сказаний. Имена «Гвидон» и «Салтан» взяты из произведения «Повесть о Бове Королевиче». В нем герои имели отчества «Гвидонович» и «Салтанович».

7. Имя царя Салтана произошло от слова «султан», что в переводе с арабского означает «властелин». Имя его сына – Гвидон – происходит от итальянского имени Гвидо. Лебедь – женское имя старославянского происхождения.

8. Остров Буян тоже не выдумка автора. В народных сказках, былинах и преданиях остров с таким названием фигурировал с незапамятных времён. В одной из сказок на нём рос огромный дуб, на вершине которого была спрятана кощеева смерть.

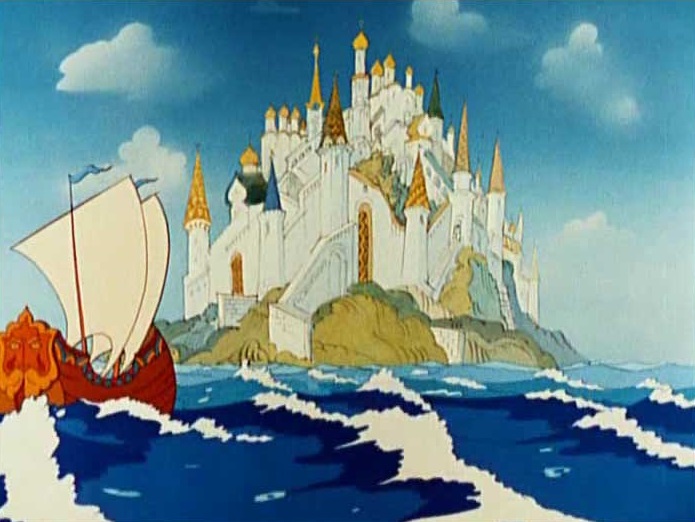

9. Посетив Свияжск, Пушкин был поражён – именно таким он видел Град-Буян, когда писал «Сказку о царе Салтане».

10. Как известно, слова с буквой «ф» пришли в русский язык из других языков. Пушкин гордился тем, что в «Сказке о царе Салтане…» всего одно такое слово – «флот».

11. К столетию со дня рождения великого русского поэта Н.А. Римский-Корсаков написал оперу «Сказка о царе Салтане» в 4 действиях с прологом. Премьера состоялась 21 октября 1900 года на сцене Московской частной оперы. Декорации и костюмы к опере создавал Михаил Врубель.

12. Картины к этой сказке писали многие художники. Одна из самых известных картин – «Царевна Лебедь» Михаила Врубеля.

13. Иллюстрации к этой сказке делали знаменитый книжный художник И. Билибин; к изданию 1919 года – художница-авангардистка Л. Попова; к более поздним изданиям – В. Конашевич и др. Французское издание 1950 года иллюстрировала Елена Гуртик (Helen Guertik).

14. Первая экранизация «Сказки о царе Салтане» – рисованный мульфильм – датируется 1943 годом.

15. В 1966 году режиссёром Александром Птушко был снят полнометражный цветной широкоформатный художественный фильм. Снимался он в Крыму и в Московской области. (В 2001 году восстановлен на «Мосфильме»).

16. В 1984 году был создан ещё один, полнометражный, мультфильм «Сказка о царе Салтане». Киностудия «Союзмультфильм»; режиссёры И. Иванов-Вано и Л. Мильчин.

17. Существует три аудиозаписи «Сказки о царе Салтане». Первая была сделана в 1952 году с Симфоническим оркестром Штутгарского радио; вторая – в 1955 году с оркестром Большого театра; третья – с Хорватским национальным театром в Загребе в 1959 году.

18. В 1978 году Дрезденской государственной оперой была сделана видеозапись оперы Н.А. Римского-Корсакова.

«Сказка о царе Салтане»: чем вдохновлялся Пушкин?

«Что за прелесть эти сказки! — восклицал Пушкин — Каждая есть поэма». И не только восклицал, а еще и написал целый цикл, который мы сегодня называем «Сказки Пушкина».

И одной из жемчужин не только этого цикла, но и всего поэтического наследия Пушкина является «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». Откуда же черпал вдохновение наш великий поэт, создавая это произведение, в котором фольклорные мотивы причудливо переплелись с его собственной авторской фантазией?

Сюжет

«Сказка о царе Салтане» была написана Пушкиным в 1831 году. Считается, что сюжет был почерпнут им из сказок, которые рассказывала нянюшка Арина Родионовна. Действительно, Арина Родионова (именно так, поскольку по отчеству, Родионовной, няню называли домашние) — крепостная семьи Ганнибал, происходила из северных русских земель, сохранивших в своем фольклоре немало старинных сюжетов и имен. По некоторым сведениям она была ижоркой по происхождению. Но даже если и так, то это не слишком важно, поскольку ощущала себя она, по-видимому, русской. Именно речь няни, ее сказки и прибаутки стали для Пушкина неистощимым кладезем русской национальной поэзии. Это она рассказала Александру Сергеевичу сказки «По колена ноги в золоте, по локоть руки в серебре», «Поющее дерево, живая вода и птица говорунья», а так же «Сказку о трех королевнах, родных сестрах». Названия здесь приведены по сборникам русских сказок, сделанных Афанасьевым и Ончуковым. А как называла эти истории Арина Родионовна нам, конечно же, неизвестно. В этих сказках Пушкин почерпнул основные мотивы будущего шедевра: разговор трех сестер, подслушанный царем, рождение чудесного младенца, наговор завистниц, в результате которого царицу и ее дитя бросают в бочке в воду, чудесные диковины далекого морского острова, 30 витязей, охраняющих этот остров и т.п. Однако, одним лишь русским фольклором источники Пушкина не исчерпываются. Сюжет об оклеветанной матери и чудесных детях очень популярен и встречается в сказках всего мира. Зачастую эти мотивы получали литературную обработку. Так, Пушкин был, безусловно, знаком со сказкой французской баронессы д’Онуа «Принцесса Бель-Этуаль», в которой повествуется о чудесной деве со звездой, а так же с «Повествованием законника» из «Кентерберийских рассказов», где речь идет об оклеветанной дочери императора, отправленной в ладье на волю волн.

Имена

Собственных имен в сказке немного. Это Салтан, Гвидон, царевна Лебедь и сватья баба Бабариха. Остальных персонажей Пушкин называет просто царицей, ткачихой, поварихой и т.п. Каково же происхождение имен?

Салтан — это, очевидно, лубочный «царь-султан», персонаж хорошо известный русскому народу со времен бесконечных войн с турками. Все знали, что где-то далеко есть могучее царство, которым управляет «царь Салтан».

Гвидон — имя, заимствованное из лубочного цикла «О Бове-королевиче», который является переработкой европейского рыцарского романа. Гвидоном в этом цикле зовут отца Бовы. По всей видимости, Гвидон — это производное от итальянского имени Гвидо. Специалисты усматривают в этой паре «Салтан — Гвидон» противопоставление «восток — запад».

Царевна Лебедь — это всецело дитя авторской фантазии Пушкина. Ни в одном из вариантов сказок об оклеветанной супруге и ее чудесном ребенке нет ни слова о прекрасной деве-оборотне. По всей видимости, образ царевны Лебеди родился под влиянием таких персонажей, как Василиса Премудрая или Софья Премудрая и французской принцессы Бель-Этуаль.

Баба Бабариха. Этот персонаж взят поэтом, вероятно, из русских заговоров, в которых присутствует некая Бабариха, «коя на камне на синем море сидит, калену сковороду держит недуги жечь-палить».

География

«Царство славного Салтана» не имеет какой-либо географической привязки. Зато остров, на котором оказываются царица и князь Гвидон, имеет название — Буян. И относительно его происхождения у специалистов имеются несколько версий.

Во-первых, остров Буян имеет общие черты с чудесным царством, расположенным где-то за морем, которое встречается в фольклоре едва ли не всех европейских народов.

Во-вторых, остров Буян иногда связывают с Соловецкими островами. Дело в том, что знаменитый Соловецкий монастырь возник на острове не в одну ночь, конечно же, но достаточно быстро. И стал, как считают исследователи, причиной немалого удивления мореходов. Плавали-плавали мимо пустынного острова, и вдруг видят на нем «Новый город со дворцом, с златоглавыми церквами, с теремами и садами».

И, наконец, наиболее популярная версия связывает фольклорный остров Буян с островом Рюген в Балтийском море. Там, на Рюгене, на мысе Аркона в древности располагалось святилище славянского языческого божества Свентовита (Святовита). Населяли Рюген славяне, и этот остов был, вероятно, важным духовным, сакральным центром славянского мира. Были на Рюгене в изобилии и меловые камни, отсюда, видимо, и образ камня Алатырь в народных поверьях. Многие заговоры начинаются словами: «На море-окияне, на острове Буяне стоит бел-горюч камень Алатырь…». Пушкин, конечно же, слышал от няни сказки и заговоры, в которых поминается остров Буян.

Читайте наши статьи

на Дзен

Главная » Новости » История написания сказки Пушкина о царе Салтане

История написания сказки Пушкина о царе Салтане

Кто-то мечтает стать космонавтом, кто-то певцом, кто-то ветеринаром, кто-то художником или инженером. А Александр Сергеевич Пушкин всегда хотел быть поэтом и писать стихи, трогающие душу и сердце. Его мечты сбылись! Он стал великим русским поэтом, стихи которого знают наизусть не только в России, но и во всем мире.

Первый вариант произведения значительно отличался от конечного результата.

Пушкин использовал за основу народную сказку «По колена ноги в золоте, по локоть руки в серебре». Именно такими чудесными особенностями должен был обладать сын царя.

Пушкин продолжил работу над произведением уже в другой ссылке — в Михайловском селе с 1824 по 1826 год.

В это время сказка обрастает многочисленными подробностями. Появляется отрицательный персонаж, который препятствует царю увидеться с сыном — злая мачеха. Автор добавляет различные чудеса: лукоморье с золотыми цепями, дерущиеся боровы с сыплющимся золотом и 30 богатырей — братья князя.

В 1828 году Александр Пушкин вновь вернулся к работе над сказкой. Именно в этот период он решает написать произведение в стихотворной форме.

Летом 1831 года Пушкин жил в Царском селе: он недавно женился на Наталье Гончаровой, был вдохновлен и очень много работал. Именно в этот период (а точнее 29 августа) он закончил «Сказку о царе Салтане».

Следующие полгода сказка неоднократно дорабатывалась. Известно, что даже император Николай I ознакомился с ней перед публикацией.

В конечном варианте злая мачеха была заменена завистливыми сестрами, волшебные боровы — белочкой с золотыми орехами, богатыри стали морскими витязями. А главный герой стал выделяться не внешними признаками (золотые ноги и серебряные руки), а душевными и умственными качествами.

В 1832 году «Сказка о царе Салтане» была впервые опубликована в сборнике произведений «Стихотворения А. Пушкина». В 2022 году сказке исполнилось 190 лет.

История создания книги [Электронный ресурс]//История написания сказки Пушкина о царе Салтане (hronika.su)

Дата обращения: 11.08.2022

Низовских Т.Е. , библиотекарь Абалакского сельского филиала

Читать об истории создания других книг

Рейтинг пользователей 4.45 ( 13 голосов)

Албар Верохо (Александр Баринов)

Мне эта сказка кажется одним из совершеннейших произведений Великого Русского Поэта. Но, странное дело, именно в ней он отступил от многих своих правил, нарушил традиции, загадал загадки, неразгаданные и по сию пору.

Сначала Загадки.

Во первых – название. Название сказки — самое длинное изо всех произведений А.С.Пушкина. «Сказка о царе Салтане, о сыне его, славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». Что за странная прихоть заставила Пушкина дать сказке такое длинное и нарочито подобострастное название?

Во вторых – имена героев сказки. Во всех своих произведениях Пушкин использовал преимущественно русские, иногда украинские имена. Вся сказка насыщена воистину Русским колоритом. Имена Гвидон и Салтан не относятся ни к русским, ни к украинским, ни даже к известным иностранным именам. Откуда они взялись? Как-то не вяжется с Русским колоритом сказки.

В третьих, странный этот царь Салтан. Ходит по деревням, прячется за заборами, подслушивает чужие разговоры. И все время с кем-то воюет.

«Во все время разговора

Он стоял позадь забора.

Речь последней, по всему,

Полюбилася ему»

В четвертых, князь Гвидон, удивительная личность, взращенный в бочке не по дням, а по часам. Еще не выйдя наружу из бочки, он уже применяет свою могучую магию для управления волнами моря.

Ты волна моя волна!

Ты гульлива и вольна.

Плещешь ты куда захочешь.

Ты морские камни точишь.

Топишь берег ты земли,

Подымаешь корабли.

Не томи ты нашу душу!

Выплесни ты нас на сушу!

И послушалась волна.

Точно на берег она

бочку вынесла легонько.

И отхлынула тихонько.

Ничего себе, ребеночек!

В пятых — царевна Лебедь и Коршун.

Коршун – житель степей. Лебеди обычно живут на спокойной воде – на прудах или озерах. В сказке Пушкина они сошлись в смертельной схватке на море близ волшебного острова, где очутились мать и сын. И если бы не стрела Гвидона, Лебеди пришлось бы совсем уж плохо.

В шестых – это ткачиха и повариха. Находясь от острова вдалеке, они знают и о царевне Лебеди, и о богатырях, и о белочке, грызущей волшебные орехи. Все в этой сказке пронизано удивительным волшебством. Гвидон и Лебедь – волшебники. Ткачиха с поварихой, как минимум, экстрасенсы.

В седьмых, эти кораблики с разъезжающими на них купцами. Всякий раз они, заезжая на остров Гвидона, едут затем в царство «Славного Салтана мимо острова Буяна». Остров Буян не фигурирует в сказке явно. Но именно мимо него едут корабельшики в царство Салтана.

В восьмых, эта белочка-певунья. Ведь и посмотреть-то не на что, но именно вокруг этой белки разворачивается весь сказочный сыр-бор.

Ель растет перед дворцом,

А под ней хрустальный дом.

На елке растут шишки с золотыми орешками внутри. Но еще удивительнее содержание этих орешков. Это изумруды. Зеленые изумруды на зеленой елке. Белка тоже волшебная. Она ведь не поедает содержимое орешков, а лишь собирает их в груды.

Мечет золото и в груды

Собирает изумруды.

Слуги белку стерегут.

Специально приставленные люди ведут счет орешкам, складывают изумруды и золотые скорлупки в сундуки. Прямо таки перерабатывающее предприятие с бухгалтерией и строгой отчетностью. Гвидон приказал

Строгий счет орехам весть –

Белке слава, князю честь.

В сказке удивительным образом уживаются христианские символы – маковки церквей, купола монастырей и языческая ель с изумрудными орешками.

В девятых –

Все в том городе богаты.

Изоб нет, одни палаты.

Как это ни странно, но Пушкину удалось своей сказкой наделить всех этим богатством. Богатством Русской Души и Русского эпоса, сконцентрированных в нескольких десятках великолепных четверостиший.

В десятых, Пушкин называет сватью бабу Бабариху бабушкой Гвидона, хотя в начале сказки присутствовали лишь ткачиха и повариха. Зато потом…

А ткачиха с поварихой,

С сватьей бабой Бабарихой,

Около царя сидят,

Злыми жабами глядят.

Откуда же такой сарказм у гения Русской Словесности по отношению к этим трем персонам. Ведь это всего лишь сказка, самая настоящая сказка. Но Пушкин явно на стороне Гвидона.

А ткачиха с поварихой,

С сватьей бабой Бабарихой,

Около царя сидят,

Четырьмя втроем глядят.

Глядят они четырьмя втроем, покусанные комарами да мухами, которых присылает им царевна Лебедь, обращая князя Гвидона в этих злых насекомых.

Возможно, именно в пристрастиях автора и спрятаны разгадки ко всему тексту этой прекрасной сказки.

Разгадки.

Александр Сергеевич Пушкин был страстным ревнителем Русского языка. В его эпоху, характерную засильем английского и французского языков, приверженность к Русскому не поддерживалась в высшем свете и прилегавших к нему общественных слоях. Нужно было иметь большое мужество, чтобы, находясь в придворном чине камер-юнкера, пропагандировать Русский язык.

Первая сцена с тремя девицами в сказке о царе Салтане являет собой символ существовавшего в древности Словенско-Кельтского единения. Как известно, Кельты образовали государства Франции и Англии. У Пушкина это повариха и ткачиха соответственно. Ткачиха – Англия, известная своими мануфактурами и тканями, и повариха — Франция, законодательница в области кулинарии.

Словенцы, жившие на прилегавших к Кельтским территориях, образовали в дальнейшем государства Словения и Русь. Словене Ильменские стали основой древнерусского северного этноса. Словенский язык (Древнесловенский, иначе Церковнославянский) стал одним из основных компонентов Русского языка. Итак, третья сестра — это Русь, рождающая богатырей.

Отсюда следует Первая разгадка. Длинное и подобострастно звучащее название сказки — от большой любви к Русской истории и Русскому языку, Русскому духу, которым пронизано все произведение.

Вторая разгадка — об именах. Царь Салтан — это русский народ. Его сын, славный богатырь Гвидон Салтанович – Русский язык. Царица, жена Салтана, рождающая богатырей, — это душа Русского народа, царевна Лебедь – душа Русского языка. Имена Салтан и Гвидон чародей Пушкин вызвал из глубокой древности, когда еще кельты и словене говорили на очень близких языках.

Третья разгадка о месте проживания Русского народа в древности.

Во все время разговора

Он стоял позадь забора.

Этот забор – Альпийские горы, отделяющие Словению от долины реки По, вечной реки, протекающей через сердце Русского Народа и Русского языка. Откройте, в словаре Ушакова, например, слова, начинающиеся на По. Вы увидите, что их не сосчитать. Русские слова Поить, Пой, Поты – пот, Победа, Повода и другие, красноречиво свидетельствуют о том, что эта территория была местом проживания Словен — Руси в древности. Город Венец (Венец я — Венеция), построен на сваях, привезенных с побережья Балтийского моря.

Четвертая разгадка о чарах князя Гвидона. Это великая магия Русского языка, содержащего в своей основе древнейшие верования и понятия, крылатые фразы, притчи и пословицы древних людей. Русскому языку много тысяч лет. Я думаю, что ему не менее 15 тысяч лет. Эпоха охотников на мамонтов оставила в Русском свой след. Пушкин в своем творчестве неоднократно об этом упоминает. Неявно, правда, в виде намеков.

Там на неведомых дорожках

Следы невиданных зверей…

А потом хмельные гости

На постель слоновой кости

Положили молодых

И оставили одних.

Пятая разгадка о царевне Лебеди и Коршуне. Известная версия о монгольском происхождении «русского мата» проецируется Пушкиным в виде коршуна-степняка, терзающего чистую душу Русского языка – царевну Лебедь. Сама же лебедь живет на море, как и ее братья богатыри, выходящие из его волн. Русская душа морская, как и сам Русский народ, вышедший, когда-то, из этносов Адриатики и Балтики.

Шестая разгадка о ткачихе и поварихе. Как уже было сказано, эти две особы имеют отношение к Англии, стране мануфактур, и Франции, владелице кулинарных секретов. Ткачиха и повариха знают многое о реликтовых ценностях русского языка – о лебеди, богатырях и белочке, грызущей золотые орешки. Знать-то знают, но скрывают и все время перевирают и искажают то, что знают.

Родила царица в ночь

Не то сына не то дочь.

Не мышонка, не лягушку,

А неведому зверушку.

Это о Русском-то языке …. Вот почему так злится Пушкин. Вот почему так яростно кусает ткачиху и повариху и иже с ними сватью бабу Бабариху обращенный в насекомое князь Гвидон. Все известные лингвисты 19 и 20 века, включая Макса Фасмера, производят русские слова от иностранных. Они и сами иностранцы, в основном, французы, англичане и немцы. Вся сравнительная лингвистика построена на отрицании самостоятельности русского языка. Почитайте-ка Фасмера. Вы все поймете.

Седьмая разгадка о купцах. За что купил, за то и продаю, говорит народная пословица о чем-то сказанном, но не проверенном. Купцы в этой сказке – народные сказители и песенники, вечные странники русских просторов, разносящие свежие вести по всей Руси.

Восьмая разгадка о белочке, грызущей золотые орешки. Белка — зверек мелкий, не вызывающий интереса. Однако она умеет отгадывать загадки. Золотые орешки — это русские слова. За золотой оболочкой слова спрятана еще более ценная начинка – Древнейший смысл, вложенный в слово его создателем. Эта начинка – изумруд — открывает нам тайны наших предков, заповедные пути их жизни и души. Изумруды являют собой виртуальный портал, позволяющий совершать мысленно путешествия во времени. Сама же белка может рассматриваться виртуально, как неприметный, в общем-то, человек из народа, умеющий правильно и бережно обращаться со Словом.

Когда говорят Улица, он поясняет Улица – У Лица. Когда говорят Околица, он поясняет Околица – Око Лица. Когда говорят Возле, он поясняет Во Зле.

Ученый муж, получающий хорошие деньги за словоблудие, насмехается над ним, с надменностью называет его дилетантом или профаном. А тот в ответ улыбается и поясняет – Поймать это Пой Мать!, а Идиот это Иди От.

Белка зверек невзрачный, но шустрый. Вот и доверил ей Александр Сергеевич раскрывать секреты Русских Слов.

Удочка – У Дочки. У отца же сеть.

Русская сеть называлась Ярус – Я Рус.

А слово Рус означает Вода. А Вода означает Во Да — В Согласии.

И пошло и поехало. Из одного слова, как из матрешки выскакивают все новые и новые слова, раскрывая величие и могущество Русского языка. Таков Ярус Александра Пушкина.

Девятая разгадка о городе, в котором все богаты. Ведь богатство это зиждется на изумрудах. А изумруды выдает нагора белочка. Остальным остается лишь организовать хранение и учет. Таким образом, речь идет о городе ученых, Академии Русского Языка. Не о той Академии, которая штампует отчеты и диссертации по сравнительной лингвистике, а о той, которая изучает и сохраняет Живое Слово. Понятно, почему в этом городе нет изоб и все богаты.

Десятая разгадка о сватьей бабе Бабарихе. Под именем сватьи бабы Бабарихи скрывается известная всему миру своими царственными браками Германия. Долгое время в научно-исторических кругах господствовала версия о арийском происхождении Германского народа. Русский историк Соловьев прямо пишет, что Русь и Германия это две ветви арийской расы. Версия о Арийском происхождении Немцев стала одним из ведущих мотивов второй мировой войны.

Лишь во второй половине 20 века генетики установили, что среди немцев арийцы составляют не более 3 процентов, тогда как среди русских – не менее 70. Вот вам и «Истинный ариец» с нордическим характером. Истинные арийцы — это Русские. Солярный знак – свастика — это древнейший Русский символ. Бредни ученых зачастую дорого обходятся человечеству. И, никакая она не бабушка богатырю Гвидону, эта сватья баба Бабариха.

Русский язык велик и могуч сам по себе, в силу своей исторической судьбы. Его создатели — первые земледельцы и моряки, древние охотники и скотоводы. Довольно наивно суждение о происхождении русских слов, которым более 15 тысяч лет, от иностранных, которым не более 1 тысячи. Старик произошел от младенца. Так примерно утверждает современная «наука».

Главный толмуд сравнительных лингвистов — это толковый словарь русского языка Макса Фасмера, немца, который почти и не жил в России за исключением нескольких младенческих лет. Такая вот «Бабариха» получается.

Несколько слов в Заключение

В своей сказке Пушкин искусно соединил лирику и эпос, научные гипотезы своего времени и невероятной силы предвидение о будущем взлете Русского языка к вершине своей славы и могущества.

Настанет время, когда ученые поймут, что Русский язык — это один из первичных языков мира, восходящий своими корнями к началу человеческой цивилизации. Он нуждается в сохранении и тщательном изучении. С его помощью люди могут многое узнать о своей исторической судьбе, встать на новую ступень самопознания. Возможно, наши проблемы уже существовали и были решены в далеком прошлом.

Сказка о царе Салтане — это еще и возвышенный манифест национального самосознания Русского народа. Не примитивная русофобия, а созидательный демарш национального духа, гуманная богатырская амбиция, воспевание Русской красоты и силы.

В наш век технократии и власти экономических стимулов, как струя свежего воздуха, врываются в сознание не стареющие строки Пушкинского произведения. Ожидание ренессанса, обещанного поэтом воссоединения Русского народа с его душой и языком, это и есть состояние загадочной Русской души. Возможно, не худшее изо всех состояний.

И я там был,

Мед – пиво пил,

И, усы лишь обмочил.

А.С. Пушкин

Оригинал статьи

======

ВНИМАНИЕ: с другими материалами на тему тайн реальной истории, цивилизации, планеты, артефактов археологии и т.д., а также тайн и секретов мира сегодняшнего вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ — СЕЗАМ — http://midgard-edem.org/?cat=17 (Все Тайны, Секреты, Загадки и Чудеса Мира, Планеты, Вселенной. Все, что от нас скрывали!)

Предки А.С. Пушкина по мужской линии особенно громко заявили о себе в русской истории в XVIIв. Как пишет сам поэт в своих автобиографических материалах и воспоминаниях, «в числе знатных родов историограф именует и Пушкиных. Гаврило Гаврилович Пушкин принадлежит к числу самых замечательных лиц в эпоху самозванцев. Четверо Пушкиных подписались под грамотою об избрании на царство Романовых, а один из них, окольничий Матвей Степанович, — под соборным уложением об уничтожении местничества. При Петре Первом сын его, стольник Федор Матвеевич, уличен был в заговоре против государя и казнен» (Пушкин, т.VII, с.134-135). По материнской линии прадед Пушкина Ибрагим Петрович Ганнибал — знаменитый «арап Петра Первого».

Столь яркая родословная не могла не вызвать в А.С.Пушкине обостренное сознание причастности к жизни страны на самом решающем изломе ее истории. Общность судьбы собственных предков с судьбой русской самодержавной власти настраивала на образное восприятие самой этой власти в зримой художественной форме. Это ощущение и получило свое законченное выражение в сюжетной интриге «Сказки о царе Салтане».

Образ бочки — царь Петр открыл окно в Европу

Взять, к примеру, произносимые Гвидоном перед выходом из бочки слова:

Как бы здесь на двор окошко

Нам проделать?

Сразу же вспоминается, что той же «оконной» метафорой отмечены у Пушкина и слова Петра I во вступлении к поэме «Медный всадник»:

Природой здесь нам суждено

В Европу прорубить окно.

Символика выхода из тесной и темной бочки на вольный простор острова Буяна тоже могла бы стать предметом самостоятельного разговора, особенно в контексте известного высказывания Петра I: «Мы от тьмы к свету вышли..».

Образ острова Буяна — город Санкт-Петербург

Смысловой центр «Сказки о царе Салтане» после выхода Гвидона из бочки — это остров Буян. Петербург тоже был заложен на острове: «14-го царское величество изволил осматривать на взморье устья Невы острова, и усмотрел удобный остров к строению города <…> 24 мая на острову, которой ныне именуется Санкт-петербургской, царское величество повелел рубить лес и изволил обложить дворец» (из документа «О зачатии и здании Царствующего града Санкт-Петербурга»).

Значение имени «Буян» включает в себя, по словарю В.И.Даля, не только понятия «отваги», «удали», «дерзости», но и понятия «торговой площади», «базара», «рынка», «пристани как места погрузки и выгрузки товаров». В этом смысле новоявленный Петербург был, по сути своей, не чем иным как огромным единым Буяном.

Самое же интересное: понимание Санкт-Петербурга как Буяна, оказывается, реально отразилось в первоначальной островной топономике города: «буянами», как известно, назывались многие мелкие острова в дельте Невы, и именно на них располагались первоначальные пристани складские помещения для хранения товаров. Сейчас эти острова отошли частью к территории Петровского острова, а частью — к территории Петроградской стороны, Васильевского и некоторых других островов; но еще в первой половине XX века память о них бытовала в живом употреблении названий «Тучков буян», «Сельдяной буян» и т.д. В предпушкинские же времена понятие «остров Буян» существовало как повседневная санкт-петербургская реалия.

Так, в труде самого первого историка города А.Богданова читаем: «Остров Буян, новопрозванной, лежит на Малой Невке…. А какой ради причины назван Буян, того знать нельзя..»; «На Буяне острове построены были пеньковые амбары; оные ныне, в в 1761 году июня 27 дня, сгорели, и на место оных начинаются в 1762 году новые амбары строится каменные». (Титов А.А. Дополнения к историческому, географическому и топографическому описанию Санкт-Петербурга с 1751 по 1762 год, сочиненному А.Богдановым. М.. 1903, с.21-22).

Образ дуба — на островах Санкт-Петербурга росло множество дубов, нетипичных для этой полосы

Гвидон с матерью вышли из бочки и видят:

Море синее кругом,

Дуб зеленый над холмом.

Описание острова Буяна корабельщиками:

В море остров был крутой,

Не привальный, не жилой;

Он лежал пустой равниной,

Рос на нем дубок единый.

Спрашивается: откуда здесь, в краю березы, ели и сосны, не характерный для данного климатического пояса дуб? Но оказывается, что «все острова, составляемые протоками Невы при ее устьях, у новгородцев носили название Фомени, от испорченного финского слова Tamminen — дубовый. В старину в здешних лесах дуб составлял редкость; на петербургских же островах он встречался во множестве, о чем свидетельствуют еще до сего времени растущие на Елагином и Каменном островах пятисотлетние огромные дубы» (Пыляев М.И. Старый Петербург: рассказы из былой жизни столицы. Спб., 1889, с.4)

Гвидон убивает коршуна — реальный исторический факт

Тот уж когти распустил,

Клёв кровавый навострил…

Но как раз стрела запела,

В шею коршуна задела —

Коршун в море кровь пролил,

Лук царевич опустил;

Эта деталь прямо соотносится с легендой об основании Петербурга. 16 мая 1703г. при закладке памятного камня на острове, Петр I вырезал из земли два курска дерна, сложил их крестообразно и сказал: «Здесь быть городу». В это время в воздухе появился орел и стал парить над царем, сооружавшим из двух тонких длинных берез, связанных верхушками, нечто вроде арки. Парящий в небе орел опустился с высоты и сел на эту арку, а один из солдат снял его выстрелом из ружья. «Петр был очень рад этому, видя в нем доброе презнаменование, перевязал у орла ноги платком, посадил себе на руку и, сев на яхту с орлом в руке, отплыл к Канцам; в этот день все чины были пожалованы столом, веселье продолжалось до двух часов ночи, при пушечной пальбе». (Пыляев М.И. Старый Петербург: рассказы из былой жизни столицы. Спб.. 1889. с.10). Н.Анциферов так комментирует легенду: «Перед нами основатель города в понимании античной религии. Невольно вспоминается Ромул в момент основания Рима на Палатинском холме, когда 12 коршунов парило над его головою» (Анциферов Н.П. Быль и миф Петербурга. С.28).

Город за одну ночь — метафора о стремительном строительстве Санкт-Петербурга

Вот открыл царевич очи;

Отрясая грезы ночи

И дивясь, перед собой

Видит город он большой,

Стены с частыми зубцами,

И за белыми стенами

Блещут маковки церквей

И святых монастырей.

И эта деталь целиком соотносима с историей Петербурга, строившегося «с такой быстротою, что скоро все совершенно кишело людьми, местность необычайно быстро заселялась, и по числу домов и людей теперь едва ли уступит какому-нибудь германскому городу» (Беспятых Ю.Н. Петербург Петра I в иностранных описаниях. Л., 1991, с.104).

Еще деталь. Корабельщики описывают остров Буян:

Все в том острове богаты,

Изоб нет, везде палаты;

Как же тут не вспомнить о строжайших указах Петра I, направленных на усиленное снабжение новой российской столицы строительным камнем. В анонимной брошюре, изданной в Германии в самом начале VIIIв. под названием «Краткое описание большого императорского города Санкт-Петербурга», говорится, что «дома в городе прежде были деревянными, а теперь в большинстве своем каменные» (Беспятых Ю.Н. Петербург Петра I в иностранных описаниях. Л., 1991, с.264).

20 октября 1714 года царь Петр I издал Указ о запрещении каменного строительства по всей России, кроме Санкт-Петербурга. В городе же на Неве строго предписывалось возведение исключительно каменных «образцовых домов». Отныне во всех городах, кроме Санкт-Петербурга, строительство каменных домов стало строго караться. Легким росчерком пера царь оставил без работы тысячи каменщиков по всей России.

Расчет был прост: каменщики в поисках способа прокормить семью будут вынуждены отправиться на поиски лучшей доли в новую столицу, где и продолжат заниматься любимым делом. А их опыт и мастерство позволит новой российской столице как можно быстрее стать вровень со столицами других европейских городов.

Гвидона венчают на царство — Петра I провозглашают императором

Лишь ступили за ограду,

Оглушительный трезвон

Поднялся со всех сторон:

К ним народ навстречу валит,

Хор церковный бога хвалит;

В колымагах золотых

Пышный двор встречает их;

Все их громко величают

И царевича венчают

Княжей шапкой, и главой

Возглашают над собой;

И среди своей столицы,

С разрешения царицы,

В тот же день стал княжить он

И нарекся: князь Гвидон.

Здесь просто неизбежна аналогия с заметками Пушкина к «Истории Петра Великого»: «Сенат и Синод подносят ему титул отца отечества, всероссийского императора и Петра Великого. Петр недолго церемонился и принял его» (Пушкин, т.IX, с.287).

Образ Ткачихи — это Англия «ткацкая мастерская всего мира». Повариха — Франция. Бабариха — Австрия

Три девицы под окном

Пряли поздно вечерком.

«Кабы я была царица, —

Говорит одна девица, —

То на весь крещеный мир

Приготовила б я пир».

«Кабы я была царица, —

Говорит ее сестрица, —

То на весь бы мир одна

Наткала я полотна».

Ткачиха, Повариха и сватья баба Бабариха — в этих образах легко узнаются «визитки» главных европейских держав предпушкинской и пушкинской поры. В самом деле: Ткачиха — это, вне всякого сомнения, Англия, «ткацкая мастерская всего мира», каковой она обычно изображается во всех изданиях всемирной истории. Достаточно напомнить, что первый прибывший в Санкт-Петербург английский торговый корабль был нагружен исключительно полотном.

Повариха — это Франция, слывшая в Европе XVII-XIXвв. законодательницей кулинарной моды и заполнившая французскими поварами (образ, известный и по русской классической литературе) весь цивилизованный мир того времени.

А сватья баба Бабариха — это третья главная держава Европы XVII-XIXвв. — Священная Римская империя германской нации. Почему «сватья»? Потому что ядро империи — Австрийское владение Габсбургов — «соединилось в одно целое посредством ряда наследств и брачных договоров» (Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М., 1991, с.335), а его история — это история «сцепления разных выморочных имений, отдаваемых в приданое» (там же с.330). Известен был даже посвященный этому «ядру» латинский стих, так звучавший в переводе на русский: «Пускай другие воюют; ты же, блаженная Австрия, заключай браки» (там же). Да и выбор имени Бабариха был несомненно продиктован его очевидным звуковым сходством с названием Боварии — страны, положившей историческое начало всей данной политической кристаллизации (выделением из Боварии в 1156г. была впервые образована как самостоятельное герцогство и сама Австрия). Хотя само по себе имя «Бабариха» восходит к русской фольклорной традиции — оно заимствовано Пушкиным из опубликованного в 1818г сборника Кирши Данилова.

Если все эти аналогии верны, то в избраннице царя Салтана придется признать Россию.

Чудеса в сказке: Белочка, 33 богатыря, Царевна-Лебедь — это болевые точки главных европейских держав

Интересно, что тетки Гвидона реагируют на новость о чудном острове в полном соответствии с со своей специфической ролью в политическом раскладе Европы начала XVIIIв. Как говориться, «у кого что болит, тот о том и говорит».

Повариха — Франция — Финансы — Белочка

Что «болит» у Поварихи-Франции? Известно, что самым актуальным вопросом для этого королевства в начале XVIIIв. был финансовый: экономика страны, ожившая после недавнего глубокого кризиса под воздействием только что проведенной денежной реформы, переживала так называемое «экономическое чудо». Правда, оно длилось недолго: уже в 1720г. страна, злоупотребившая эмиссией бумажных денег, снова вошла в полосу жестокого кризиса. Поэтому Повариха говорит, что настоящим чудом следует считать не новый город, а лишь волшебную белку, способную приносить ее владельцу сказочный доход.

«Уж диковинка, ну право, —

Подмигнув другим лукаво,

Повариха говорит, —

Город у моря стоит!

Знайте, вот что не безделка:

Ель в лесу, под елью белка,

Белка песенки поет

И орешки всё грызет,

А орешки не простые,

Всё скорлупки золотые,

Ядра — чистый изумруд;

Вот что чудом-то зовут».

Ткачиха — Англия — Морской флот — 33 богатыря

По аналогии можно интерпретировать образ Ткачихи. У Англии начала XVIIIв имелось только одно больное место — опасение, что кто-то может оспорить ее статус «владычицы морей». Соответственно, «идея фикс» Ткачихи — это морской флот, с которым мы ассоциируем образ тридцати трех богатырей. Поэтому Ткачиха говорит, что чудом следует считать не Белочку с золотыми орехами, а только лишь военную стражу, обитающую в море и охраняющую сушу.

Усмехнувшись исподтиха,

Говорит царю ткачиха:

«Что тут дивного? ну, вот!

Белка камушки грызет,

Мечет золото и в груды

Загребает изумруды;

Этим нас не удивишь,

Правду ль, нет ли говоришь.

В свете есть иное диво:

Море вздуется бурливо,

Закипит, подымет вой,

Хлынет на берег пустой,

Разольется в шумном беге,

И очутятся на бреге,

В чешуе, как жар горя,

Тридцать три богатыря,

Все красавцы удалые,

Великаны молодые,

Все равны, как на подбор,

С ними дядька Черномор.

Это диво, так уж диво,

Можно молвить справедливо!»

Реакция Гвидона на слова Ткачихи — около острова Буяна появляется морская стража. Прообраз этой метафоры очевиден. При Петре I русский флот и армия стали считаться одними из сильнейших во всем мире. Создание флота оказало сильное влияние на развитие торговли. Так как стало возможно осуществлять торговлю по морским путям. Также создание северных портов и флота на Балтике позволило осуществлять сообщение с Европой. Флот расширил и укрепил границы Российской империи.

С того времени, как Россия создала военно-морской флот, появилась возможность обезопасить торговые морские пути, развивать новые порты и прежде всего Петербургский. В 1725 году в город на Неве прибыло 450 иностранных кораблей. Таким образом, город, сотворенный Петром, стал не только политическим, но и международным экономическим центром.

Под дядькой Черномором скрывается, конечно, Федор Матвеевич Апраксин (1671-1728), генерал-адмирал русского флота, знаменитый сподвижник Петра. «Черномором» он назван потому, что был главным распорядителем работ по созданию первого русского, так называемого черноморского флота в Воронеже и Азове. А «дядькой» — потому, что этот термин официально означал в допетровской и петровской Руси должность «опекуна».

Бабариха — Австрия — Народ — Царевна-Лебедь

Повариха и ткачиха

Ни гугу — но Бабариха

Усмехнувшись говорит:

«Кто нас этим удивит?

Люди из моря выходят

И себе дозором бродят!

Правду ль бают, или лгут,

Дива я не вижу тут.

В свете есть такие ль дива?

Вот идет молва правдива:

За морем царевна есть,

Что не можно глаз отвесть:

Днем свет божий затмевает,

Ночью землю освещает,

Месяц под косой блестит,

А во лбу звезда горит.

А сама-то величава,

Выплывает, будто пава;

А как речь-то говорит,

Словно реченька журчит.

Молвить можно справедливо,

Это диво, так уж диво»

Решающий тест на тождество Бабарихи и Австрии — это утверждение Бабарихи, что настоящим чудом следует считать не морскую стражу, а заморскую царевну неслыханной красоты.

Но чтобы понять скрытый смысл этого утверждения, нужно знать, в чем заключалась основная «головная боль» Австрии как государственно-управленческой системы. А заключалась она в том, что собственно австрийская часть империи Габсбургов была не органически возникшей и естественно развивающейся формой государственного самовыражения немецкого народа, а рыхлым эклектическим соединением германских, славянских, венгерских и других земель разного политического статуса и веса. Самое же главное противоречие заключалось не просто в разнородном национальном составе населения страны, но и в чисто искусственной организации отношений между ее господствующим немецким меньшинством и бесправным многонациональным большинством. Особенно напряженные отношения сложились у Австрийского правительства со своими славянскими подданными (с народами Богемии, Моравии, Галиции, Ладомирии, Буковины, Каринтии, Крайны, Далмации, Истрии, Хорватии, Словении), которые хотя и образовывали подавляющее большинство населения империи (почти 50%), но были разобщены и потому бесправны.

При таких заведомо антагонистических отношениях со своими «варварскими» подданными австрийское правительство могло лелеять одну-единственную политическую «идею фикс» — мечту об «идеальном» для своей власти народе, то есть мечту о таких «цивилизованных» подданных, с которыми у правительства не возникало бы никаких проблем. И Бабариха говорит о Царевне-лебеди.

Нужно иметь в виду, что олицетворение «идеального (для власти) народа» в образе «царевны» вовсе не является личным художественным изобретением Пушкина. Поэт воспользовался здесь очень древним фольклорно-мифологическим архетипом, трактующим «народ» как «царскую половину» или «супругу» (в русском языке такая трактовка «народа» до сих пор живет в выражении «венчаться на царство», то есть в представлении о «венце» как о символе обладания не только «супругой», но и «царством» — совокупностью царских подданных.

Ответ на вызов «сватьи» известен: импульс, приданный петровскими реформами России, если и не навсегда покончил с западным представлением о ней как о стране «варваров», то существенно умерил пренебрежительное отношение Европы к России. А то, что образ царевны Лебеди служит в сказке символическим олицетворением русского народа, доказывается словами царевны: «Ты найдешь меня повсюду».

Действительно, и строительством города в устье Невы, и средствами на войну, и флотом, и победами — всем этим Петр I был обязан русскому народу. «Никогда ни один народ не совершал такого подвига, который был совершен русским народом под руководством Петра; история ни одного народа не представляет такого великого, многостороннего, даже всенародного преобразования, сопровождавшегося столь великими последствиями как для внутренней жизни народа, так и для его значения в общей жизни народов. во всемирной истории» (Ключевский, т.IV, с.187).

Можно, конечно, оспаривать превосходные степени данного утверждения («никогда», «ни один») как извинительное на почве национальной гордости преувеличение. Можно также оспаривать ценность петровских преобразований или качество их последствий для русского народа. Но невозможно оспорить тот главный факт, что все совершенное русским народом при Петре I и под его руководством — действительно похоже на чудо.

Образы Комара, Мухи и Шмеля — это заграничные путешествия Петра I

Чрезвычайно многообещающе выглядит сюжетная аналогия «Сказки о царе Салтане», где Гвидон, принимая облик комара, мухи и шмеля, посещает заморские страны с их обитателями — Ткачихой, Поварихой и сватьей бабой Бабарихой.

Будь же, князь, ты комаром».

И крылами замахала,

Воду с шумом расплескала

И обрызгала его

С головы до ног всего.

Тут он в точку уменьшился,

Комаром оборотился

Совершенно очевидно, что здесь напрашивается аналогия с неоднократными заграничными путешествиями Петра I: в Германию, Голландию, Англию и Австрию — во время Великого посольства 1697-1698гг., и в Голландию и Францию — в 1717г. Оправдывается аналогия прежде всего манерой поведения Петра во время этих путешествий — его постоянным стремлением умалиться (в первом путешествии он вообще присутствовал в посольстве инкогнито — под именем урядника Петра Михайлова, а во втором, хотя уже и не скрывал своего имени и достоинства, но тоже поражал европейцев равнодушием к роскоши и церемониалу).

И опять она его

Вмиг обрызгала всего.

Тут он очень уменьшился,

Шмелем князь оборотился

Образ белочки — это финансовая и налоговая реформы Петра I

В «Сказке о Царе Салтане» образ белки, грызущей чудесные орешки и тем самым приносящей князю прибыль, обнаруживает явное отношение к финансово-экономической проблематике.

Князь Гвидон ей отвечает:

«Грусть-тоска меня съедает;

Чудо чудное завесть

Мне б хотелось. Где-то есть

Ель в лесу, под елью белка;

Диво, право, не безделка —

Белка песенки поет,

Да орешки всё грызет,

А орешки не простые,

Всё скорлупки золотые,

Ядра — чистый изумруд;

Но, быть может, люди врут».

Ответом Гвидона на вызов Поварихе явилась, как мы знаем, кардинальная перестройка налоговой системы страны. «Новый оклад подушной (о оброчной) подати с огромным излишком заменил все старые оклады прямых податей — табельных, погодных, запросных. Все они вместе составляли 1.8 млн руб., тогда как подушная (и оброчная) подать давала 4.6 миллиона; общий же итог государственных доходов по окладу поднялся с 6 до 8,5 миллионов. Почти теми же цифрами выражалось и увеличение текущих годичных поступлений. Такая прибавка к старым доходам развязала руки правительству для более правильного обеспечения главных государственных расходов» (Милюков П.Н. Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII столетия и Реформа Петра Великого. СПб, 1892, с.726).

Князь для белочки потом

Выстроил хрустальный дом,

Караул к нему приставил

И притом дьяка заставил

Строгий счет орехам весть.

Князю прибыль, белке честь.

Если принять во внимание, что «дьяк» — это древнерусское терминологическое обозначение государственного чиновника, то едва ли придется усомниться, о каком «доме» идет речь. Финансовая реформа, предполагавшая перестройку всего правительственного аппарата, вызвала к жизни, в частности, появление такого небывалого прежде на Руси государственного учреждения, как Сенат с 12ю коллегиями.

В указе Петра об учреждении Сената говорится: «Смотреть во всем государстве расходов, и ненужные, а особливо напрасные, отставить. Денег как можно собирать, понеже деньги суть артерии войны» (Якобсон Н. Русский Сенат (в первое время по учреждении). СПб. 1897. с.10). Сенат задуман Петром как учреждение, осуществляющее высший надзор за расходами, заботу об умножении доходов, об улучшении качества казенных товаров, о векселях, торговле и т.д.

У Пушкина не случайно сказано, что хрустальный дом для белочки был выстроен «потом». Самый первый размещался, как известно, в Москве, потом переехал в Санкт-Петербург, где тоже долго не имел постоянного адреса. И наконец, получил постоянную «Квартиру» во дворце Бестужева. Интересная деталь: открытая аркада вдоль фасада этого здания была остеклена (по одним данным, при Екатерине II, а по другим при Николае I). Не это ли, необычное для того времени, архитектурное решение дало Пушкину назвать дом для белки хрустальным? Хотя скорее всего речь идет об указе Петра от 1715 года, согласно которому в Петербурге были заведены хрустальная и стекольная фабрики (Пушкин, т.X, с.247). Как символ новых российских технологий, это заведение вполне могло вдохновить творческое воображение Пушкина на создание образа «хрустального дома».

Работа с художественным текстом на продвинутом этапе обучения РКИ.

Советский филолог Дмитрий Сергеевич Лихачев так вспоминал о своем обучении в университете: «Пропагандистом медленного чтения был академик Щерба. Мы с ним за год успевали прочесть только несколько строк из „Медного всадника“. Каждое слово представлялось нам как остров, который нам надо было открыть и описать со всех сторон».

Лихачев Д.С.: «Самое печальное, когда люди читают и незнакомые слова их не заинтересовывают, они пропускают их, следят только за движением интриги, за сюжетом, но не читают вглубь. Надо учиться не скоростному, а медленному чтению. У Щербы я научился ценить наслаждение от медленного чтения»

Учебный центр русского языка готовит преподавателей русского языка как иностранного (РКИ). Посмотрите запись Лектория для преподавателей РКИ. В этой лекции мы поговорили об одном из самых востребованных, интересных, но при этом непростых видов работы на занятиях по РКИ — чтению художественного текста с иностранцами, владеющими русским языком на уровнях В2-С1. Лектор Ольга Эдуардовна Чубарова, доцент кафедры РКИ Московского государственного лингвистического университета.

Программа «Методика преподавания русского языка как иностранного»

В программе очного курса «Методика преподавания РКИ» 4 лекции отведены изучению художественного текста. Эти лекции читает Елена Вячеславовна Макеева – кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка как иностранного в профессиональном обучении института филологии МПГУ

Раздел «Художественный текст на занятиях по РКИ» включает темы:

- Учебные пособия по работе с художественным текстом.

- Методики работы с художественным текстом. Цель – контингент – среда.

- Виды чтения. Типы заданий и упражнений.

- Адаптация и комментирование художественного текста.

- Технологии самостоятельной подготовки материалов по обучению чтению художественного текста в иностранной аудитории.

- И уникальный блок. Художественный текст во внеаудиторных формах работы: технологии проведения экскурсий по литературным местам, викторины и квесты. Разработка внеаудиторного занятия. Слушатели очного курса приглашаются на живые экскурсии с иностранцами.

Интересно стать преподавателем русского языка как иностранного? Регистрируйтесь на очную программу.

Источники:

- Горюнков Сергей «Герменевтика пушкинских сказок». СПб, Алетейя, 2009

- «Я живу с ощущением расставания…». Газета «Комсомольская правда». 1996. 5 марта.