Детские рассказы современной писательницы Людмилы Улицкой осмысляют важные проблемы, с которыми сталкивается подрастающее поколение. Это и осознание себя, и детские конфликты, которые могут в дальнейшем перерасти в проблемы во взрослой жизни, это и школьная жизнь. Очень многие ее детские рассказы включают ее воспоминания о своем детстве. Писательница родилась в 1943 году, и во многих ее рассказах герои – дети, живущие в тяжелое, голодное послевоенное время, учащиеся жить и выживать в эпоху безденежья и разрухи.

«Бумажная победа» — рассказ, в котором также затрагивается тема воспитания детей в тяжелое послевоенное время, когда многие остались без родителей. Война ожесточила и подрастающее поколение, отучила детей от жалости и сострадания, не давала им верить в сказки. Дети войны повзрослели рано, но это все еще дети, и они становятся героями этого произведения.

Содержание рассказа «Бумажная победа»

Главным героем рассказа является болезненный, хрупкий и слабый мальчик Геня. Он растет в интеллигентной, культурной, образованной и творческой семье, получает в семье огромное количества опеки и внимания из-за своей болезненности. Геня в глазах других детей жалок: он несамостоятелен и не умеет за себя постоять, и оттого другие дети видят в нем объект издевок и насмешек. И для подростков это абсолютно нормальное поведение. Даже сейчас, в современных школах постоянно возникают ситуации, когда в классе одного, более слабого и жалкого ученика, травят остальные. И, казалось бы, этак ситуация неизменна, однако Людмила Улицкая доказывает в своем рассказе обратное.

Основным событиям рассказа является день рождения Гени, на который его мама приглашает всех хулиганов из его класса. Когда «враги» мальчика приходят к нему домой, они видят Геню с другой стороны и имеют возможность оценить своего болезненного и обычно жалкого одноклассника по-новому, исходя из его человеческих качеств и талантов. Они слушают его мать, которая увлечена музыкой, смотрят на то, как Геня складывает из бумаги сложные игрушки. Этот глупый и, казалось бы, ненужный талант жалкого для них одноклассника заставляет их задуматься, увидеть в нем человека и поменять свое мнение.

Смысл рассказа «Бумажная победа»

Рассказ имеет метафоричное название и вместе с тем отсылает на сразу же к орудию, с помощью которого главному герою удается победить предвзятость, грубость и издевки своих одноклассников, завоевать их доверие и любовь. Бумажные фигурки – это одновременно и символ чистоты сердца главного героя, который не дает обидчикам отпор и принимает их у себя на дне рождения, и символ божественного света, который осеняет жестокие сердца детей и дает им возможность прозреть, ощутить укол совести и изменить свое отношение к Гене. Улицкая в своем рассказе обращается к теме качественного перерождения души под прикосновением светлого, доброго, божественного, которое ранее было для детей недоступно. И при этом писательница облекает светлые образы в оболочку материализма, пропитывая свое произведение духом того времени, когда вера в божественное была под запретом.

Герои Уликой просты и понятны. Это не сложные личности, это обычные дети со своими простыми устремлениями, такие, каких полно в школах и детских садах, те дети, которые судят мир и видят его не с высоты своего опыта, а с точки зрения своих подсознательных стремлений и убеждений. И пусть этот рассказ затрагивает тему голодного послевоенного времени пусть дети в рассказе жестоки после пережитых недетских впечатлений во время войны, они все равно остались детьми, и невинный, ненужный талант Гени впечатляет их, растапливает их сердца и возвращает им немного детской наивности и веры в чудо.

Анализ рассказа Людмилы Улицкой

«Бумажная победа»

1. Как писательница раскрывает

психологию детей, их взаимоотношения друг с другом.

Людмила Улицкая – один из самых успешных и

модных авторов. В 2004 году она была признана лучшей писательницей года.

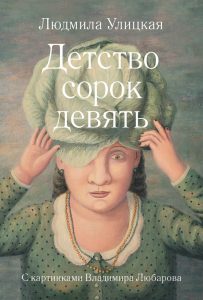

Рассказ «Бумажная победа» входит в сборник «Детство сорок девять» — про

послевоенное детство (в 1949 году ей было 6 лет, она родилась в Давлеканово, в

Башкирии, её семья была в эвакуации). После войны они уехали обратно в Москву.

Героями многих рассказов А.Улицкой являются дети. Сама писательница призналась,

что сегодня работает над серией качественной литературы для детей.

В рассказе «Бумажная победа» Геня Пираплётчиков – болезненный, жалкий,

несамостоятельный, не умеющий постоять за себя мальчик.

Уже в 1-ом предложении описание природы: ветошь человеческого жилья, и грязная

вода, и появление главного героя – всё в одном ряду. Изображение природы

помогает лучше понять состояние персонажа. Показана дисгармония в природе, ведь

весна – самое лучшее время года, когда всё просыпается, возрождается. А в душе

у Гени кошки скребут, потому что дисгармония не только в природе, но и между

детьми. Остальные дети презирают Геню, постоянно унижают его. Такие отношения

между детьми характерны для подростков. Они не умеют жалеть, порой бывают и

жестоки по отношению к своим сверстникам, если они выглядят жалко на общем

фоне. Но это только поначалу. По мере того как развиваются события, отношения

между детьми кардинально изменяются. Когда враги, как считал Геня, пришли к

нему на день рождения, они увидели его совсем с другой стороны. Они оценили и

игру его мамы, и его «великий талант». Герой увидел, что они не злые. Автор

показывает, что психология героев изменилась: Геня почувствовал себя уверенным,

нужным. А бывшие враги, даже Женя Айтыр, ловкий и бесстрашный, увидел в нём не

обыкновенного человека, а личность, у которой есть замечательный талант делать

из бумаги разные фигурки. Я думаю, что автор не зря наградил своего героя именно

таким даром: он близок детям и на первый взгляд кажется не таким уж и сложным.

Надо отметить и то, что внутреннее состояние своих героев автор показывает

через ёмкий психологический портрет, например, Женька Айтыр (в слове «Айтыр»

слышится батыр, богатырь, то есть сильный человек) – ловкий и бесстрашный. Этих

двух эпитетов достаточно, чтобы представить главного врага Гени. А портрет Гени

таков: странная прыгающая походка, всегда заложен нос, губы сохнут, поэтому его

и обзывают, и забрасывают грязью. («Кто из вас без греха, бросьте в неё

камень»?).

Таким образом, автору удалось показать внутренний мир героев, объяснить их

поступки, проследить, как меняется отношение детей друг к другу. Это говорит,

конечно, о громадном таланте Людмилы Улицкой, для которой не существует

мелочей: у неё всё продумано. Поэтому мы так хорошо и представляем себе героев

и динамику развития их отношений.

2. Приёмы создания образов главных

героев рассказа – взрослых и детей (портрет, особенности речи).

В рассказе Людмилы Улицкой изображены два

мира – взрослые и дети. Взрослых немного: мама и бабушка. Даётся достаточно

ёмкий портрет бабушки: «…крохотная бабуська в бурой шляпке с вечнозелёными и

вечноголубыми цветами над ухом… Мёртвая потёртая лиса, сверкая янтарными

глазами, плоско лежала у неё на плече.» Слово «бабуська» — оценочное, то есть

бабушка – совершенно безобидное существо, прожившее долгую жизнь. Эта шляпка с

вечнозелёными и вечноголубыми цветами, мёртвая лиса говорит о её возрасте, о

её беззащитности, о том, что она не совсем понимает и принимает современную

жизнь (она боится дворовых детей, считает их ворами и бандитами). Её пугает

предложение матери Гени, но внука жалко, поэтому она вынуждена согласиться.

Бабушка привыкла чрезмерно опекать Геню: провожала его в школу, ждала,

наматывала зелёный шарф и за руку вела домой. Может быть, такая чрезмерная

опека тоже повлияла на отношение других мальчиков к Гене. Бабушка –

интеллигентный человек, она гордится тем, что у них дома хранится маска

великого композитора Бетховена. Её удивляет желание Гени спрятать маску.

О маме мы узнаем из отдельных деталей. Портрета её мы не видим. Наверно, он

не так уж и важен. На основании деталей складывается образ женщины

интеллигентной, спокойной, умной, любящей музыку, чуткой, а главное – очень

переживающей за своего сына. Она готова на всё, лишь бы ему было хорошо. Это,

пожалуй, желание любой матери, видящей страдания своего ребёнка. И мать

решается на отчаянный поступок: приглашает «бандитов» и «воров» в

гости, на праздник. И праздник этот удался: музыка в её исполнении и

«чепуховый» талант сделали, казалось бы, невозможное.

Речь мамы и бабушки – речь правильная, речь образованных культурных людей.

Мама – хорошая хозяйка, она приготовила самодельную шипучку, испекла сладкий

пирог. На столе были и конфеты. А время -то послевоенное, тяжело, наверно, всё

это далось. Но чего не сделаешь для любимого сына!

Дети. Геня. Автор создает его портрет с помощью деталей: странная прыгающая

походка, заложенный нос, сухие губы, у него нет и не было отца. Даже фамилия у

него нелепая. Всё делает Геню глубоко несчастным человеком. Его забрасывают

грязью, обзывают. А он – беззащитный, слабый, поэтому он одинок.

Совсем другим стал Геня в день своего рождения, поистине, это второй день

рождения. Мальчик чувствовал себя счастливым, таким, как все. Это повышает

самооценку главного героя. Ощущение того, что он ничем не хуже других очень

важно для подростка. Вчерашние враги заворожены талантами семьи Гени: музыка,

игрушки из бумаги.

Рассказ заканчивается словами:

«Счастливый мальчик раздавал бумажные игрушки». Хочется верить, что и на другой

день, и в последующие дни это ощущение счастья останется.

Враги Гени – это все дворовые ребята. Колька Клюквин, который кидается грязью,

потому что он на побегушках у Жени Айтыра. Вот Женька Айтыр – это да! Он

ловкий, бесстрашный, сильный. К примеру, когда мать приглашает всех в гости,

она отдельно обращается к Женьке. Еще одна, на мой взгляд, важная деталь: холодные

и взрослые глаза этого мальчика. Может быть, война сделала его раньше времени

взрослым? То, что война наложила на него отпечаток, говорит эпизод с маской,

когда он узнал, что Бетховен – немецкий композитор. Мать понимает, что если

Женька согласится, то и остальные придут. Так оно и случилось.

В конце рассказа перед нами другой Айтыр. Когда у него не получилось сделать

заново кораблик, он тронул Геню за плечо, обратился по имени и попросил

помочь. Это вселяет надежду, что Женька Атыр – не пропащий человек, есть в нём

человеческое.

Из детей ещё упоминаются белёсые сестрички, которые принесли букет жёлтых

одуванчиков (всё-таки подарок!) Они завороженно наблюдают за игрой матери.

Есть еще Валька Боброва, которая разглаживает на острой коленке серебряную

фольгу (наверно, не часто приходится есть конфеты).

Рассказ написан простым, доступным языком. Есть диалоги. Геня произносит всего

лишь фразу: «Я никого не хочу. Не надо, мама.» Именно эти слова и выражают его

состояния в начале рассказа. А потом слова стали и не нужны, потому что он показал

себя «великим мастером бумажного искусства».

И Айтыр произносит несколько фраз:

1) – А что? Я приду, — спокойно ответил Айтыр.

2) – Теть Мусь! А это кто? Пушкин?

3) – Немецкий? – бдительно просил Айтыр (видимо, хотел обвинить семью Гени

положительном отношении к фашизму).

Но мать сумела спасти ситуацию. Первые реплики звучат несколько агрессивно. А

вот последняя реплика носит совсем другой характер:

— Гень, посмотри-ка, а дальше как?

Тут уже звучит просительная интонация.

Таким образом, Людмиле Улицкой удалось создать такие образы взрослых и детей,

которые запоминаются, не оставляют нас равнодушными.

3. Роль детали.

Что такое детали? Это выразительная

подробность. В рассказе Л.Улицкой использовано их достаточно много. Например,

портер героя не описывается подробно, а даётся через отдельные детали:

прыгающая походка, всегда заложен нос. Всё это рисует не очень приятного по

внешности мальчика. Портрет матери тоже складывается с помощью деталей: она

переживает за сына, поэтому хочет пригласить в гости тех, кто обижает Геню.

Этот поступок говорит о том, насколько она любит своего сына. А вот бабушка

(«…крохотная бабуська в бурой шапке с вечнозелёными и вечноголубыми цветами над

ухом… Мёртвая потертая лиса, сверкая янтарными глазами, плоско лежала к неё на

плече.») была против предложения матери. Бабушка считает, что мать собирается

позвать в гости бандитов и воров. Такие детали, как мёртвая лиса, вечнозелёные

и вечноголубые (авторский эпитет)цветы говорят о том, что бабушка живёт

какой-то ненастоящей жизнью. Но и ей жалко мальчика.

И внутреннее состояние матери тоже передано через детали: «хмуро отозвалась»,

«холодно ответила». Обстановка дома, в котором живёт Геня, тоже дана через

детали. Пианино, книжный шкаф, ноты, маска Бетховена — это предметы-символы,

за которыми стоит целый мир. Пианино, ноты – это мир музыки. А музыка – самое

символичное из всех искусств, потому что влияет на человека без слов. Музыка

подействовала: дети слушают Шуберта, Бетховена. Очень интересна такая деталь,

как маска. Обычно в доме можно увидеть портрет какого-то выдающегося человека

или его бюст. Но маска? Маска – важный компонент всех культур, позволяющий

человеку представить свой страх. Маска почиталась как лик, святыня. К маскам

относились как к вместилищу духов или богов. Часто маска имела свой храм и

охранялась приставленным для этого жрецом. Маску подарила мамина учительница,

поэтому мать можно назвать «жрецом», хранительницей. Именно поэтому на детей

так благотворно подействовала музыка.

С помощью деталей мы узнаем о том, когда происходят события: «какая мама

талантливая пианистка, и если бы не война, то она окончила бы консерваторию…»,

«Он давным-давно умер. Больше ста лет назад. Задолго до фашизма»( Это о

Бетховене). Музыка, книги – это вечные ценности, поэтому можно говорить о связи

времён: до войны, после войны, современность.

Кульминацией рассказа является, конечно, день рождения. Детали, с помощью

которых показан этот праздник для всех, помогают лучше понять характеры героев,

их состояние. Например, а начале рассказа дети обзывают Геню: «Генька хромой,

сопли рекой!» А на дне рождения Геня достал из кармана платок, утёр нос, но

никто не обратил на это внимания. Эта деталь говорит о том, что он теперь стоит

с ребятами на одном уровне, и он очень счастлив, ведь сам Айтыр впервые

обратился к нему по имени, причём не просто обратился, а «попросил». Вот так с

помощью немаловажных деталей автору удалось показать мир детей одного двора

после войны (рассказ «Бумажная победа» — последний в сборнике «Детство сорок

девять»).

Немного смущает название рассказа: почему «бумажная»? Скорее всего, потому что Геня

– великий мастер по изготовлению фигурок из бумаги. Но победил в этой войне не

только он, победили и дети: они победили свою злобу и презрение. А это самое

главное.

4. Средства художественной

выразительности, их роль в тексте.

Для рассказов Людмилы Улицкой характерно

сильное абзацное членение текста. Как известно, новый абзац означает начало

новой мысли, нового действия. Значит, в рассказе много мыслей, много действия,

и всё это подчёркивает автор. Кроме того, Л.Улицкая показывает отдельные

фрагменты действительности, актуализирует отдельные элементы картины (к примеру,

описание весны в начале рассказа). Все эти приёмы отвечают жанру рассказа.

Использован синтаксический параллелизм, усиленный анафорой «помимо того» (2,3,4

абзац).

Есть градация: недостатки Гени Пираплётчикова описываются по нарастающей, чтобы

показать, насколько несчастен герой.

Чтобы еще более выделить отдельные моменты жизни Гени, автор использует

парцелляцию: «отцов не было у половины ребят. Но в отличие от других… у него

отца не было вообще». Мы понимаем, что для мальчика это очень большое горе. Для

передачи отношения Гени к ребятам автор использует оксюморон: «старался не

думать о том, как сейчас в дом ворвутся шумные, весёлые, непримиримые враги».

Рассказ начинается с подчинительного союза «когда», который готовит читателя к

какому-то событию, что-то должно произойти.

Выразительность достигается и с помощью индивидуально-авторских эпитетов:

весеннее-зимние болезни, неправдоподобно тепло, поднебесный гул, самодельный

стишок.

А метафорический эпитет «счастливая листва» отражает эмоции Гени, которому с

наступлением весны удалось выйти во двор, за жизнью которого он, болеющий почти

каждую неделю, зимой наблюдал из окна.

Вообще в тексте много эпитетов:

черный снег (показывает состояние Гени);

великий мастер (автор стремится изменить отношение к герою).

В 6-ом абзаце есть предложение: «Старуха

из 7-ой квартиры…» — суффикс «ух» передает неприязнь мальчика к этому человеку.

Поскольку главный герой – мальчик, подросток, то и предложения построены так,

как об этом рассказал бы он сам. Использована диалогическая речь.

На морфологическом уровне можно отметить обилие глаголов и глагольных форм

(причастий и деепричастий, придающих тексту динамичность).

Метафора «деревья готовы взорваться листвой» говорит о том, что мир заполнен

жизнью.

Сравнение «как звонкое копьё» помогает

понять болезненность дразнилки.

С помощью разговорных слов «шлёпнуться», «

пустился вприпрыжку» и других создаётся дворовая обстановка.

Рассказ построен на антитезе (Геня и

другие), есть и отдельные случаи противопоставления: легко играющая женщина и

плохо одетые дети. В начале рассказа – война, в конце – мир.

Чтобы показать, насколько счастлив Геня,

использован лексический повтор: «..лица не злые. Они были совершенно не злые».

Заканчивается рассказ фигурой умолчания,

значит, слова больше не нужны.

Благодаря всем этим средствам

художественной выразительности рассказ получился очень ярким и динамичным.

Рассказ в целом отличает лаконичность, но

при этом его отличает глубина, автор заставляет переживать за Геню. И мы

искренне радуемся счастливому финалу.

5. Приёмы изображения внешнего мира

в тексте и его соотнесённость с внутренним миром героев.

Действие в рассказе начинается с описания

природы: «Когда солнце растопило чёрный зернистый снег и из грязной воды

выплыли за зиму отбросы человеческого жилья – ветошь, кости, битое стекло – и в

воздухе поднялась кутерьма запахов, в которой самым сильным был сырой и сладкий

запах весенней земли…».Весна…Но она какая-то неприглядная, некрасивая: чёрный

снег, грязная вода, отбросы. Такой весну может увидеть только тот, у кого в

жизни не всё хорошо. Действительно, Геня Пираплётчиков глубоко несчастный

подросток, потому что все другие дети его обижают. Из-за этого очень

переживают его мать и бабушка.

Внешний мир против этой семьи: всё

разбухшее, переполненное в природе – и сердца Гени, матери, бабушки тоже

готовы разорваться от отчаяния. И мир дворовых подростков настроен враждебно,

потому что Геня не такой, как все. Он часто болеет, у него неладно с носом, у

него совсем не было отца. Автор показывает, насколько далеки два мира: Гени и

его семьи и мир двора, который спокойно наслаждается жизнью и теплом.

Очень важен эпизод праздничного обеда (это

кульминация рассказа). У Гени побледневшее лицо, его сердце «едва не

остановилось», он с ужасом ждал прихода гостей. А те ведут себя совершенно

спокойно. Они удивляются тому, что привычно для Гени: музыке, маске Бетховена.

Этим автор подчёркивает, что Геня и дети – из разных миров.

Наладить контакт помог «пустяковый» талант

Гени. Дети были в восторге от фантов, которые так легко он делал. Конечно, и

музыка сыграла немаловажную роль. Сердца детей начали оттаивать уже тогда,

когда мать играла «Турецкий марш».

Детей можно понять: всегда вызывают

восхищение и восторг люди, которые своими руками создают прекрасные вещи,

например, картины, скульптуры, пишут книги. Это не каждому дано. К счастью,

дети это поняли и оценили таланты семьи Гени.

Рассказ «Бумажная победа» называют

пасхальным, потому что события происходят предположительно в апреле. А Пасха –

это светлый, радостный праздник. И финал рассказа – тоже светлый, добрый:

«Счастливый мальчик раздаривал бумажные игрушки…»

Смысл заглавия текста «Бумажная победа».

— Вспомните значение слова победа. Какое для вас лично значение имеет слово победа?

Победа. 1. Успех в битве, войне, полное поражение противника. 2. Успех в борьбе за что-нибудь, осуществление, достижение

— Подберите определения к слову «победа».

— Первая, долгожданная, неожиданная, необходимая, золотая, безоговорочная, желанная.

— Произведение, которое мы будем анализировать, названо «Бумажная победа». Такого определения у нас с вами нет. Предположите, о чём может идти речь.

Прогнозирование содержания по заглавию — важнейший этап работы по технологии критического мышления. Это один из приёмов обучения пониманию текста.

— Какое впечатление произвёл на вас текст?

— Мне очень понравился. Заставил задуматься об отношениях друг с другом.

— Вначале очень жалко главного героя и хочется, чтобы его не обижали и чтобы хоть кто-то из ребят его принял. В финале хочется плакать от непонятных чувств, ведь вроде бы всё хорошо, но сохранятся ли такие отношения между ребятами?

— Этот текст о том, как много могут сделать любящие люди. На меня особое впечатление произвела мама. Она пригласила всех ребят к Гене на день рождения, хотя они над ним издевались, но она не побоялась пустить их в свой дом и устроила праздник. Мне произведение очень понравилось.

— Определите тему и идею текста.

— Произведение Улицкой об отношениях детей в трудное послевоенное время.

— Идея его в утверждении возможности преображения человека из презренного существа, каким мы видим главного героя в начале, в нечто значимое, причастное к музыке и творчеству в конце.

— Идея — в признании и принятии человека.

Идея рассказа определяется не сразу, а в ходе работы. Необходимо по казать учащимся, что вся структура текста работает на раскрытие идеи.

Обсуждение заглавия текста.

Заглавие является сюжетообразующим, что характерно для современной литературы. Читатель как бы приглашается автором к сотворчеству по воссозданию смысла, поскольку возможна множественная интерпретация рассказа.

Учащиеся отмечают, что в заглавии содержится и некий элемент парадокса, который открывается при сопоставлении значения слов.

Победа — сущ. По значению глагола.

Слово, образованное от «побеждать», «победить кого» — осиливать, одолевать, превозмогать, побороть, смирять, покорять, подчинять себе, одержать верх, совладать; быть первым при состязании.

Бумага ассоциируется с чем-то непрочным, недолговечным. По словарю В.И,Даля, бумага — хлопчатая бумага, хлопчатка, хлопок, семянный пух растения хлопчатника, бумага писчая или разбитое в пух тряпье (льняное и пеньковое), распластанное листами

Определение жанра произведения.

Ребята легко определяют, что это рассказ.

— Почему вы так решили?

— Произведение небольшое по объёму, мало действующих лиц, нет больших описаний.

Далее выявляем особенности этого жанра.

Рассказ — малая эпическая форма художественной литературы — небольшое по охвату изображённых явлений жизни прозаическое произведение.

1. Отличается «режимом экономии»; не может быть длинных описаний.

2. Большую роль играют не детали-подробности, а детали-символы (особенно в

изображении пейзажа, портрета, интерьера).

3. Психологизм: важно не столько отразить душевный процесс во всей полноте,

сколько воссоздать ведущий эмоциональный тон, атмосферу внутренней жизни героев в данный момент.

4. В композиции рассказа очень важна концовка, которая носит характер либо сюжетной развязки, либо эмоционального финала, либо открытого финала (концовка, которая не разрешает конфликта, а лишь подчёркивает его неразрешимость).

Проследим, как наши теоретические знания реализуются в тексте.

— В какое время года происходит действие рассказа? Найдите в тексте описание

природы.

«Когда солнце растопило чёрный зернистый снег и из грязной воды выплыли скопившиеся за зиму отбросы человеческого жилья — ветошь, кости, битое стекло, — и в воздухе поднялась кутерьма запахов, в которой самым сильным был сырой и сладкий запах весенней земли … ».

«И воздух, и земля — всё было разбухшим и переполненным, а особенно голые

деревья, готовые с минуты на минуту взорваться мелкой готовой листвой».

«Прошло две недели. Наступила спокойная и нежная весна. Высохла грязь. Остро

отточенная трава покрыла засорённый двор, и всё население, сколько ни старалось, никак не могло его замусорить, двор оставался чистым и зеленым».

— Действие происходит весной. По описанию пробуждающейся при роды это, скорее всего, апрель.

Это календарный рассказ, а точнее — пасхальный. Пасхальный рассказ связан с

праздниками всего пасхального цикла – от Великого поста до Троицы и Духова дня. Пасхальный рассказ назидателен — он учит добру и Христовой любви; он призван напомнить читателю евангельские истины.

Его сюжеты — «духовное проникновение», «нравственное перерождение человека», прощение во имя спасения души, воскрешение «мертвых душ», «восстановление» человека. Обязательны два признака: приуроченность времени действия к пасхальному циклу праздников и «душеспасительное» содержание.

Типологические приметы пасхального рассказа:

— приуроченность времени действия к пасхальному циклу;

— герои — обычные люди со своими проблемами;

— пасхальный рассказ назидателен — он учит добру;

— его сюжеты — «нравственное перерождение человека», прощение во имя спасения души, «восстановление» человека;

— счастливый финал.

— Найдём в рассказе «Бумажная победа» типологические приметы пасхального

рассказа:

— действие происходит весной;

— обстановка реальная, герои — обычные люди со своими проблемами;

— рассказ назидателен — он учит добру;

— разобщённость, даже вражда детей в начале про изведения, изменение отношения детей к Гене в конце произведения;

— открытый финал.

— В чём отличие сюжетной схемы рассказа «Бумажная победа» от традиционной

схемы пасхального рассказа?

— Нет конкретной при вязки к пасхальным праздникам и открытый финал.

— Что можно сказать о композиции рассказа?

— Композиция последовательная, линейная. В основе композиции — антитеза, как и в рождественских рассказах. И опять открытый финал, как и в рассказе «Капустное чудо».

— В рассказах Улицкой финал остается открытым. Нам хочется надеяться, что главный герой рассказа «Бумажная победа» нашёл своё место среди ребят, но возможен и другой вариант: на следующий день начнётся то же самое, что мы видели в начале рассказа — полная разобщённость героев.

— А может ли быть всё таким, как прежде? Я считаю, что не может.

При анализе текста можно использовать метод «чтение с остановками».

Читаем от слов «Когда солнце растопило … » до слов «мальчика жалко».

— Каково настроение этого эпизода?

— Настроение мрачное. Это передаётся и через описание природы (чёрный зернистый снег, грязная вода, отбросы человеческого жилья, кутерьма запахов, голые деревья), и через описание главного героя (свою фамилию он ощущал «как унижение», «у него от рождения было неладно с ногами», «у него всегда был заложен нос, и он дышал ртом», «у него отца не было вообще»), и через

отношения героя с другими ребятами, которые кидались грязью в Геню и дразнили его.

— Какие чувства вызывает у нас Геня Пираплётчиков?

— Его искренне жаль. Он такой несчастный, его никто не принимает, все ребята над ним издеваются: обзывают его, кидаются в него грязью. Он противопоставлен всем остальным ребятам.

— Геня вызывает не только чувство жалости, но ещё и презрение. Он вечно сопливый, совершенно не самостоятельный и не умеющий постоять за себя: кинули в него грязью, он сразу побежал к бабушке. Хотя, конечно, трудно одному быть против всех и защищать себя. Он действительно очень несчастный.

Анализ первого предложения.

«Когда солнце растопило чёрный зернистый снег и из грязной воды выплыли скопившиеся за зиму отбросы человеческого жилья — ветошь, кости, битое стекло, — и в воздухе поднялась кутерьма запахов, в которой самым сильным был сырой и сладкий запах весенней земли, во двор вышел Геня Пираплётчиков».

И ветошь человеческого жилья, и грязная вода, и появление главного героя — всё в одном ряду, в одном предложении.

— Почему Улицкая сводит описание природы и появление главного героя в одно

предложение?

— Изображение при роды помогает лучше понять состояние персонажа. Показана

дисгармония в природе, и это предвосхищает изображение внутреннего мира главного героя.

— Дальше мы видим, что дисгармония не только в природе, но и между детьми: «Он оглянулся: кидался Колька Клюквин, кричали девчонки, а позади них стоял тот, ради которого они старались, — враг всех, кто не был у него на побегушках, ловкий и бесстрашный Женька Айтыр».

— Какие приёмы использует автор для создания образа главного героя?

(Портрет, характеристику героя другими персонажами, характеристику героя через

его действия и поступки)

Портретная характеристика героя дана через детали, подробного описания нет:

прыгающая походка, всё время заложен нос, «в шерстяной лыжной шапочке с поддетым под неё платком и в длинном зелёном шарфе, обмотанном вокруг шеи».

Показывая, что герой несчастен, автор использует однотипные синтаксические конструкции (сложносочиненные предложения) и анафорический повтор.

«Помимо этого, у него от рождения было неладно с ногами, и он ходил странной, прыгающей походкой.

Помимо этого, У него всегда был заложен нос, и он дышал ртом. Губы сохли, и их приходилось часто облизывать. Помимо этого, у него не было отца. Отцов не было у половины ребят. Но в отличие от других Геня не мог сказать, что его отец

погиб на войне: у него отца не было вообще».

В последнем абзаце то же начало предложения «Помимо этого, у него … », но дальше Улицкая использует простые предложения. В первом предложении внимание читателя привлечено к Гене, во втором — к ребятам, в третьем появляется противительный союз но: так на уровне синтаксиса показано, что

герой отличается от других ребят, что он по другую сторону. Дальше идёт вывод: «Всё это вместе взятое делало Геню очень несчастным человеком».

— Что вы можете сказать о матери и бабушке, как они изображены?

(Прямых описаний нет. Бабушка показана более подробно: « … крохотная бабуська в бурой шляпке с вечнозелёными и вечноголубыми цветами над ухом … Мёртвая потёртая лиса, сверкая янтарными глазами, плоско лежала у неё на плече». Мёртвая потёртая лиса, вечнозелёные и вечноголубые цветы в описании говорят о какой-то застывшей, «искусственной» жизни.

«Крохотная бабуська в бурой шляпке» сама нуждается в защите. Как она может уберечь от «бандитов и воров» своего внука? Мы понимаем, что ни помочь, ни указать выход из сложной жизненной ситуации она не сможет. Единственное, что ей под силу, это завязывать внуку шарф и водить его в школу и на прогулку. Но как долго это может продолжаться?

О матери мы узнаём только из её диалога с бабушкой. Именно здесь происходит завязка произведения. «Я думаю, надо пригласить их в гости, к Гене на день рождения».

Нелегко матери принять это решение — собрать всех в своём доме на празднование дня рождения сына, но она не видит другого выхода. Внутреннее состояние передано через детали: «хмуро отозвалась», «холодно ответила»)

— Как показан внешний мир, природа?

(Природа в ожидании весенних изменений: «И воздух, И земля — всё было разбухшим и переполненным, а особенно голые деревья, готовые с минуты на минуту взорваться мелкой счастливой листвой». И эти изменения обязательно произойдут.)

Читаем от слов «Прошло две недели … до слов «К четырём часам»

— Что противопоставлено внешнему миру в этом эпизоде?

(Это дом, семья. Обстановка дома передана с помощью деталей. Пианино, книжный шкаф, ноты, маска — это предметы-символы, за ними целый мир. Пианино, ноты – это мир музыки.)

— Дайте определение музыки по словарю символов. Музыка — самое символичное из всех искусств, так как может, не используя слов и зрительных образов, оказывать влияние на человека.

Древние считали, что добро гармонично, а диссонанс вызывается влиянием зла. Они осознавали, что небесные тела исполняют космический гимн по мере своего движения по небу.

Какое значение в рассказе имеет маска Бетховена? Почему именно маска, а не

портрет, бюст?

Снова обращаемся за помощью к словарю символов. Маска — важный компонент всех культур, позволяющий человеку представить свой страх, табу или божество, наполниться его силами. Поэтому маска во всех культурах почиталась как лик, святыня. К маскам относились как к вместилищу духов или богов. Часто маска имела свой храм и охранялась приставленным для этого жрецом. Маску подарила мамина учительница.

Для Улицкой очень важна преемственность поколений. Мать можно назвать «жрецом», хранительницей, поэтому и на детей, собравшихся в её доме, так благотворно подействовала музыка.

— Задайте ваши вопросы.

— Что нового мы узнаём о главном герое?

Он умел делать из бумаги разные предметы, он был «великим мастером этого

бумажного искусства». Умел играть на пианино, что вызывает у некоторых детей «почти» восхищение.

— Как показаны ребята и отношения между ними и главным героем?

— Для передачи отношения Гени к ребятам автор использует оксюморон: «старался не думать о том, как сейчас в дом ворвутся шумные, весёлые и непримиримые враги … ».

— На ребят большое впечатление произвела игра матери на пианино: « … мама выдвинула вертящийся табурет, села за пианино и заиграла «Турецкий марш». Сестрички заворожённо смотрели на её руки, порхающие над клавишами. У младшей было испуганное лицо, и казалось, что она вот-вот расплачется».

— Атмосфера дома — это атмосфера добра: звучит музыка, всех угощают, относятся к каждому ребёнку, как к своему («… а бабушка суетилась около каждого из ребят точно так же, как суетилась обычно около Генечки»). Всё это благотворно действует на ребят. Чтение рассказа со слов «Мать принесла сладкий сироп».

— О чём хочется спросить?

— Как представлено время и пространство в рассказе?

— Время указывается не прямо, а угадывается опосредованно: « … какая мама талантливая пианистка, и если бы не война, то она окончила бы консерваторию … », «Он давным-давно умер. Больше ста лет назад. Задолго до фашизма». Музыка, книги – это вечные ценности, поэтому можно говорить о связи времён: до войны, война, после войны, современность.

— Пространство улицы, внешнего мира (чужое, враждебное) противопоставлено

пространству дома, семьи (своё). И в это своё пространство врываются «шумные, весёлые и непримиримые враги», но они меняются, как меняется и сам главный герой. Преображения в малом мире ведут к преображению и в большом.

— С чем можно сравнить атмосферу дома, тепла, щедрости, любви?

— С храмом. Происходят изменения, преображение всех детей в этой атмосфере.

Сам Геня из сопливого, презренного существа превращается в нечто значимое, причастное к этой музыке и к этому бумажному творчеству. И выходят у него не пули, не орудия борьбы, что было привычно и понятно детям послевоенного времени, а чудо создания, которое потрясает опалённое войной детское сознание. Меняются дети: «Он словно впервые увидел их лица: не злые. Они

были совершенно не злые … ».

— Вернёмся к названию рассказа. Какая же победа: бумажная или реальная?

— Победа не бумажная, настоящая. Победил дом. Победила мама, бабуська и Геня с помощью музыки, доброты и творчества. Бумажные игрушки сделали возможной реальную победу.

Содержание статьи

- «Бумажная победа» — анализ произведения

- Маленький несчастный человек

- Небольшие радости

- Библейский мотив

- Бумажное чудо

- Видео: Л. Улицкая «бумажная победа»

- Художественная реализация мотива чуда в рассказе Л. Улицкой «Бумажная Победа»

- Видео: Л. улицкая. бумажная победа

- Видео: Бумажная победа. л.улицкая

Бумажная победа — рассказ Людилы Улицкой, повествующий о маленьком чуде, случившемся в послевоенные годы. Счастье может принести самая малость, даже такая «бумажная победа».

«Бумажная победа» — анализ произведения

Время действия рассказа «Бумажная победа» — весна в тот ее период, когда «и воздух, и земля — все было разбухшим и переполненным, а особенно голые деревья, готовые с минуты на минуту взорваться мелкой счастливой листвой» (189).

Маленький несчастный человек

С картиной пробуждающейся «счастливой» природы контрастирует настроение центрального героя — мальчика с нелепой фамилией Пираплетчиков, которую он «ощущал как унижение» (188). Л. Улицкая через анафорический повтор «помимо этого», открывающий три абзаца в начале повествования, доказывает, что Геня был «очень несчастным человеком» (189): к нелепой фамилии добавлялась странная походка, вечно заложенный нос и отсутствие отца, который не был убит на фронте, как у других ребят, а отсутствовал в его жизни вовсе.

Небольшие радости

Маленьким знаком удачи (маркер для читателя) становится зеленый шарф на гениной шее и зеленая ширма, отделяющая его кровать от остальной комнаты. Эти предметные детали стыкуются с деталью природной: засоренный двор покрыла трава, и «все население, сколько ни старалось, никак не могло его замусорить, двор оставался чистым и зеленым» (191).

Вместе с указанным деталями и символикой цвета в рассказ входит тема надежды, возрождения души и природы. И вот в этой атмосфере начинают проявлять себя маленькие «чудеса», постепенно расцвечивая генину жизнь.

- Первым чудом становится окрепшее здоровье Гени: он «уже третью неделю ходил в школу» (192), хотя «обычно перерывы между болезнями длились не больше недели» (192).

- Вторым чудом должен стать праздник в честь дня рождения Гени, который решила устроить мальчику мать, пытаясь защитить сына от нападок дворовых ребят. В ситуации приближения дня рождения Л. Улицкая фиксирует внимание на состоянии героя: ожидая очередной серии унижений, Геня тоскливо оглядывает комнату, где его, пожалуй, впервые в жизни смущают хорошо знакомые предметы, столь неуместные, по его мнению, в послевоенном быту: пианино и маска Бетховена.

Будучи мастером деталей, Л. Улицкая неслучайно фиксирует внимание читателей на этих предметах: они сыграют значимую роль в повествовании.

Библейский мотив

Интересно, что за праздничным столом собралось двенадцать детей — по числу апостолов. Это символическое число здесь можно воспринимать как знак того, что эти «плохо одетые, но умытые и причесанные дети» (195) сохраняют в душе нравственную чистоту, и это то настоящее, что составляет суть личности.

И эту нравственную основу личности проявляет музыка: мама Гени, неплохая пианистка, играет для детей сначала «Турецкий марш» Шуберта, а затем песню про сурка Бетховена. И дети, возможно, никогда не слышавшие живого исполнения, «сидели тихо, не проявляя признаков нетерпения, хотя конфеты уже кончились» (197).

Бумажное чудо

В этот момент Геня впервые ощущает гордость за свою семью, за то, что это именно его мама играет Бетховена. Эта минута стала поворотной в жизни Гени: музыка объединила его, изгоя прежде, со всей дворовой компанией — духовная метаморфоза началась. Но Л. Улицкая, как и в случае «Капустного чуда», множит «чудеса»: Геня, «мастер бумажного искусства» (194) (оригами), делает детям фанты для игры, а «они тянули к нему руки, и он раздавал им свои бумажные чудеса, и все улыбались, и все его благодарили» (199) (эта фраза, появляющаяся почти в финале текста, становится его кульминацией).

Игрушки из бумаги сотворили настоящее чудо: Геня впервые в жизни был по-настоящему счастлив и словно впервые увидел лица ребят — они были «не злые» (200). Духовная метаморфоза завершена, она произошла с каждым из двенадцати детей (вновь проявляет себя символика числа: дети стали своеобразными апостолами будущего, где, по мнению Л. Улицкой, нормой должна стать гармония во всем и между всеми), и поводом к тому послужили незатейливые бумажные игрушки. Возрождение, которое принесла с собой весна, заполнив двор зеленой травой, коснулось и гениной жизни: стена, существовавшая прежде между ним и ребятами, исчезла.

Рассказ, а значит и весь цикл, формально завершается многоточием (в этом «Бумажная победа» сближается с «Капустным чудом»), но многоточие здесь становится не знаком недоговоренности (леонидандреевский вариант святочного рассказа, когда счастье оказывается мимолетным, непрочным), но способом расширения смысловой перспективы: неслучайно в финальной фразе нет имени ребенка, есть лишь номинация «счастливый мальчик» (200).

Видео: Л. Улицкая «бумажная победа»

Художественная реализация мотива чуда в рассказе Л. Улицкой «Бумажная Победа»

Чудо, как категория сознания, чаще всего представляется человеку чем-то необъяснимым, сверхъестественным. Однако в обществе оно осмысливается по-разному. Одни склонны считать чудо знаком судьбы, «божественной рукой помощи»; другие, не обладая верой в чудо, трактуют его как нечто научно объяснимое; третьи считают чудо случайностью. Тем не менее, начиная с древнейших времен, чудесное составляет неотъемлемую часть духовно- ценностной картины мира, определяющей желание как конкретного человека, так и нации в целом «разгадать формулу» чудесного, дойти до его сути.

Чудо, как «зеркало» национальной культуры, нашло отражение в жизни и судьбе героев литературных произведений разных эпох: от древнерусских, относящих его к божественным деяниям, до современных, часто исследующих данную категорию с иной точки зрения.

Обратимся к рассмотрению мотива чуда в рассказе Л. Улицкой «Бумажная победа», главным героем которого является мальчик по имени Геня Пираплетчиков. Кажется, что чудо здесь произошло благодаря вмешательству в события матери героя: именно от нее исходит инициатива примирить враждующие дворовые лагеря. Однако главным образом чудо оказывается обусловленным внутренней силой — талантом мальчика. И если в начале это болезненный, терпящий оскорбления от врагов ребенок, обладатель нелепой фамилии и «чепухового таланта» (2, 89) складывания поделок из газетных обрывков, то потом герой предстает перед нами «великим мастером бумажного искусства» (2, 82), счастливым и уверенным в себе, возвышающимся до уровня борца со своими страхами и чувством неприязни к обидчикам.

Мальчика притесняют ребята, в возможность раскаяния которых бабушка героя не верит. С ее точки зрения, все они — хулиганы и воры. Но чудо происходит: прежде шкодливые и задиристые(автор акцентирует внимание на том, что за столом собралось двенадцать детей, словно двенадцать апостолов), герои становятся добродушными и понимающими, забывают о физических недостатках сверстника (у Гени были больные ноги, он страдал от постоянного насморка), не обращают на них внимания. И главное, что теперь их привлекает, — необычное умение героя создавать фигурки из бумаги. Дети словно «перерождаются»: они улыбаются, даже благодарят мальчика, ласково называя его Генечкой. Происходит чудо прошения одержавшим «бумажную победу» Геней: он, желая передать секреты ремесла, своего рода «тайного мастерства», учит главного врага, Женьку Айтыра, делать поделки.

Чудесным образом преображается и мать Гени: не реализовав юношескую мечту стать знаменитой пианисткой, она находит благодарных и внимательных слушателей среди прежде неугомонной и шумной детворы. Автор противопоставляет мир унижений и непонимания миру волшебства, наполненного «лёгкими бегущими звуками» (2, 84) музыки. Чудесам созвучны время года и погода, благоприятствующие обновлению, расцвету души: так, холод и грязный снег, зашторенный двор сменяются чистотой, благоуханием и приятными запахами, витающими в теплом воздухе.

Таким образом, чудо в рассказе исходит от человека как главного участника события — оно обусловлено внутренней силой героя, благодаря которой происходит духовная метаморфоза с окружающими его людьми и с ним самим. Чудесное вводится автором в пространство обыденное (квартира, двор), отражаясь через призм}’ обычных людей, которые сталкиваются с ним в реальной жизни, что указывает на трансформацию представлений о категории чудесного: как отмечал Ю. В. Шатин, «литература нового времени допускает изображение чуда как события и события как чуда» (3, 9), то есть если раньше чудо и реальность были антиподами, то в современном понимании они находятся в соприкосновении — волшебство становится частью действительности.

Е. А. Хардаминова. Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского

Видео: Л. улицкая. бумажная победа

Видео: Бумажная победа. л.улицкая

Предмет: Литература

Автор УМК: Коровина

Тема урока: Изучение рассказа Л. Улицкой «Бумажная победа»

Тип урока: Урок открытия новых знаний.

Цель урока: ознакомление с рассказом Л. Улицкой «Бумажная победа».

Задачи урока:

Общеобразовательные:

— познакомить учащихся с творчеством Людмилы Улицкой;

— проанализировать рассказ с позиции определённой целью урока.

Развивающие:

— развитие умения читать про себя в процессе ознакомительного, выборочного чтения, высказывать оценочные суждения о героях произведения, тактично воспринимать мнения одноклассников;

— развитие умения читать вслух прозаический текст в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения, определять отношение автора к герою;

— формирование умения видеть совпадение позиции героя рассказа и автора.

Воспитательные:

— воспитывать чувство взаимовыручки, товарищества, внимательного отношения друг к другу при работе на уроке.

Формируемые УУД:

Личностные:

— ценить и принимать следующие базовые ценности: «терпение», «желание понимать друг друга», «принимать позицию другого»

— проявляют интерес к содержанию и форме художественного произведения, интерес к миру чувств и мыслей человека, отраженных в литературе.

— развивать личную ответственность за свои поступки, понимание и сопереживание чувствам других людей, уметь соотносить свой социальный опыт с темой рассказа

Познавательные:

— уметь искать и выделять необходимую информацию в тексте, владеть приемами анализа и синтеза, уметь формулировать выводы;

— находить в тексте ответ на заданный вопрос; произвольно строить устные высказывания с учетом учебной задачи.

Регулятивные:

— выбирать способы работы с текстом в зависимости от учебной задачи

— уметь организовать собственную деятельность на уроке, уметь соотносить цели и результаты своей деятельности

Коммуникативные:

— выражать свои мысли в устной речи, в монологе и диалоге;

— использовать доступные речевые средства в соответствии с задачей высказывания;

— проявляют устойчивый интерес к общению в совместной работе

— слышать и слушать других

Методы работы: словесный, практический, наглядный, коммуникативно-ориентированное чтение.

Методы контроля: устный, письменный.

Оборудование:

— поделки оригами

— портрет Л. Улицкой;

— выставка книг Л.Улицкой

— анкеты для рефлексии в конце урока.

Литература: Толковый словарь русского языка Ожегов С.И..

План оформления доски

|

Тексты с рассказом Улицкой на партах, название прикрыто бумажной фигуркой |

Рассказ Людмилы Улицкой «__________ победа» (тема детства в произведениях современных российских писателей) |

Выставка книг Улицкой Л.Е. |

Ход урока:

|

Этап урока (задача каждого этапа) |

Деятельность учителя |

Деятельность обучающегося |

Предполагаемый результат |

|

1.Организационный. Задача: организовать детей на учебную деятельность, проверить готовность к уроку. Метод: Словесный Прием: беседа Время: 0,5 мин |

В который раз звенит звонок Пришли ребята на урок На партах всё у них в порядке Лежат учебники, тетрадки. Лежит пенал и карандаш Пора начать урок уж наш. Выпрямитесь, подтянитесь И тихонечко садитесь. |

Приветствуют учителя, проверяют готовность к уроку |

Активизация учащихся на продуктивную деятельность на уроке Л: самоопределение; Р: целеполагание; К: планирование учебного сотрудничества |

|

2. Мотивационный Задача: мотивация к учебной деятельности Метод: Словесный, Прием: беседа, иллюстрация Время: 0,5 мин |

— Ребята, оглянитесь, посмотрите. Сегодня к вам пришли на урок учителя. Многих вы, конечно же, знаете. Меня зовут Светлана Владимировна Богайчук, я тоже учитель в Наргинской школе. И мои ученики тоже учатся в 6 классе. Надеюсь, мы с вами сегодня хорошо поработаем и узнаем много интересного. а для этого нужно соблюдать некоторые правила: понимать руку при ответе, отвечать активно. Ну что ж? Начинаем! |

Слушают, реагируют, понимают, отвечают ТЕТРАДИ ???? |

Настроены на работу на уроке |

|

2. Подготовка к первичному восприятию Задача: Создать эмоциональный настрой перед чтением и анализом литературного произведения Метод: словесный, наглядный Прием: Беседа, рассказ, иллюстрация, слово о авторе, работа в парах Время: 3 мин |

На доске написана тема урока. Тема детства (о чём) в произведениях современных российских писателей (на примере рассказа Людмилы Улицкой из сборника «Детство — 49») Глядя на эту тему, можем ли мы догадаться, какая же цель нашего урока? Да, познакомиться с биографией писательницы. Прочитать рассказ, какой, до конца пока непонятно. Задач у нас много: понять, что хотел сказать автор, сравнить себя с героями рассказа Почему так назван рассказ, … и т.д. Итак, на СЛАЙДЕ написана лишь часть названия рассказа, о котором сегодня пойдёт речь. «ПОБЕДА», подберите однокоренные слова к слову. Победитель, побеждать, победные, победоносный, побеждённый. (1 мин. затем выслушиваются ответы 2-3 учащихся) (слайд 1.) — Работая в паре подберите 2-3 прилагательных, подходящих к слову «победа». Объясните свой выбор. Оказывается у Людмилы Улицкой есть вот такой рассказ. Интересно? -Никто из вас не назвал словосочетание «бумажная победа». А Людмила Евгеньевна Улицкая назвала свой рассказ именно так: «Бумажная победа». (портрет автора на слайде) -Что необычного в этом названии? Почему эти слова не совсем сочетаются на первый взгляд? -Давайте познакомимся с краткой биографией автора и сделаем предположения по содержанию произведения. Людмила Евгеньевна Улицкая родилась 21 февраля 1943 года в городе Давленканово (Башкирия). Сейчас живёт в Москве. По профессии — биолог. Но она давно оставила свою специальность. Прозаик, сценарист, драматург. Книги писательницы переведены на 17 языков. Людмила Улицкая названа лучшей писательницей 2004 года. Многие произведения Улицкая связывает со своим жизненным опытом. Это, в большинстве своём, то, что она пережила в детские годы. С 1989г. по 2000 г. Людмила Улицкая создает цикл произведений «Детство-49». Это сборник рассказов, где отображены эпизоды из детства писательницы, которой в 1949 году было шесть лет. В цикл входят 6 рассказов: «Капустное чудо», «Восковая уточка», «Дед-шептун», «Гвозди», «Счастливый случай», «Бумажная победа». — Предположите содержание рассказа «Бумажная победа». |

— это победа — ПОБЕДА, -ы, ж. 1. Успех в битве, войне при полном поражении противника. Одержать победу. Вернуться с победой. День Победы (9 мая — праздник победы в Великой Отечественной войне). 2. Успех в борьбе за что-нибудь, осуществление, достижение чего-нибудь в результате преодоления чего-нибудь || прилагательное победный, -ая, -ое — настоящая, долгожданная, радостная -подбирают однокоренные слова, — предположения учащихся, делятся прилагательными в паре Победа – это что-то реальное, ощутимое, поэтому она не может быть бумажной На слайде «Детство-49» и все рассказы «Капустное чудо», «Восковая уточка», «Дед-шептун», «Гвозди», «Счастливый случай», «Бумажная победа». Высказывают свои предположения |

Умеют делать предположения Умеют работать с толковым словарем Умеют работать в парах Запоминаю названия или записывают Умеют высказывать свои мысли |

|

3. Первичное восприятие текста Задача: Знакомство с новым литературным произведением Метод: Коммуникативно-ориентированное чтение Прием: Выразительное чтение учителем первых двух частей Время: 15 мин |

— Я начну читать рассказ «Бумажная победа», а вы внимательно слушайте. Чтение у нас будем с остановками, со «стопами», дойдем до «стопа» и побеседуем Во время чтения учитель проводит лексическую работу Отбросы — Негодные остатки чего-нибудь Ветошь — Прошлогодняя трава, опавшие листья Кутерьма — суета, беспорядок Катар — Воспаление слизистой оболочки какого-нибудь органа Фанты — Игра, участники которой исполняют какие-л. — обычно шуточные — задания, назначаемые по жребию владельцу фанта. |

— Слушают рассказ, следят по тексту |

Умеют внимательно слушать, следить по тексту |

|

4. Проверка первичного восприятия, понимания Задача: Проверить какой эмоциональный отклик вызвало начало произведения Метод: Словесный, коммуникативно-ориентированное чтение Прием: Беседа, работа с учебником, цитирование Время: 5 мин |

СТОП! Анализ главного героя. -Кто главный герой рассказа? — Чем интересна фамилия? — -Посмотрим в словарь, найдем толкование слова «переплетчик». Когда мы узнаем, как звали героя? Прочитайте. — Дайте характеристику главного героя Подведём итог: Как выглядит Геня? — Какое определение даёт автор герою? Чтение рассказа, читает 2 часть учитель — Что вы можете сказать об отношении окружающих к Гене? -Почему Геня был чужим для всех ребят во дворе? -Найдите и прочитайте в рассказе все причины «нелюбви» ребят к Гене. (по 1 отрывку) -Как вы думаете, изменилось бы отношение ребят к мальчику, будь у него другая фамилия? — Что вы можете сказать о характере Гени? -Какое самое страшное испытание было для мальчика? -Как вы думаете, что он чувствовал в эти минуты? -Найдите в тексте слова, характеризующие ребят со двора -С каким словом ассоциируется фамилия мальчика Айтыр? (Возможно, богатырь). -Действительно, в словаре Даля есть слово батырь — богатырь, силач) -Что значит «на побегушках»? |

— Геня Пираплетчиков Когда Геня Пираплетчиков. — она необычная — ПЕРЕПЛЁТЧИК, переплётчика, муж. Специалист по переплету книг — Портрет, характеристику героя другими персонажами, характеристику героя через его действия и поступки — прыгающая походка, всё время заложен нос, «в шерстяной лыжной шапочке с поддетым под неё платком и в длинном зелёном шарфе, обмотанном вокруг шеи». НЕСЧАСТНЫЙ !!!! — дети во дворе относилась к нему с неприязнью — автор относится к Гене с сочувствием — он был не такой как все — Он нелепый и болезненный мальчик, и даже отца у него нет не потому, что он, как у других ребят, погиб на фронте, а потому что мать с ним рассталась. — Причиной постоянных насмешек были и нелепая фамилия Генина. — Смешная походка Гении. — У него всегда был заложен нос. — Из- за постоянных простуд. Мальчик был нелепо одет, это и было поводом для насмешек. Стишок даже про него сочинили. — Геня очень тихий, никогда не дает сдачи, когда его обижают ничего не говорит в ответ, а сразу убегает домой, он не считает себя талантливым, считает свою фамилию унижением — предположение учащихся — Встреча с ребятами во дворе — Страх, обиду, ему хотелось быстрее убежать Женька Айтыр: Ловкий и бесстрашный Ребята со двора: на побегушках у Женьки — На побегушках нареч. разг. — В подчинении у кого-л., в готовности исполнить любое его желание. |

Умеют работать с текстом Умеют выразительно читать Умеют работать со словарем |

|

6.Дальнейшее понимание текста Задача: понять действия персонажей в рассказе Метод: Словесный, проблемный Прием: беседа, работа с текстом Время: 1 мин |

3 часть текста Читаем по ролям -Как вы считаете, правильным ли было решение мамы: пригласить ребят со двора на праздник? — Что она хотела сделать таким образом? |

— предположения учащихся — сдружить ребят, понимает, что с ее ребёнком не хотят общаться. |

Умеют делать предположения Умеют работать с текстом |

|

5. Физминутка Задача: восстановление физических и духовных сил. Метод: практический Прием: упражнение Время: 1 мин |

— Давайте немного отдохнем и выполним физминутку |

Учащиеся выполняют физминутку, повторяя движения за КРАБом. |

Активизировать учащихся |

|

7. Вторичное чтение. Анализ текста Задача: способствовать полноценному восприятию произведения, его анализу Метод: Словесный, коммуникативно-ориентированное чтение Прием: беседа, работа с учебником, цитирование, выразительное чтение по ролям Время: 8 мин |

4 часть рассказа, читают самостоятельно Придумайте вопрос по отрывку (несколько вопросов) -Что нового вы узнали о семье мальчика? -Как выглядит комната Гени? Описание комнаты -что смущало Геню в обстановке комнаты? -У кого он научился этому мастерству? — вопросы учеников друг другу 5 часть рассказа -Опишите ребят, которые пришли на день рождения Гени. -Какое же время описывает Л. Улицкая? -Найдите в рассказе приметы послевоенного времени. -Какое открытие сделали ребята на дне рождении? -Почему это их так удивило? -Как они слушали музыку? Прочитайте -Как вы думаете, что потрясло ребят больше: сама музыка или то, что ее исполняет Генина мама — человек, которого они считали совершенно обыкновенным? -Можно ли предположить, что ребята впервые открыли для себя красоту музыки? 6 часть рассказа Читает учитель -Как ребята отнеслись к Гениному искусству складывать бумажные игрушки? -А с какой целью Геня делал эти игрушки: чтобы показать, на что он способен, или чтобы обеспечить игроков фантами? -Важно ли, что Геня не хвастается своим искусством? -Изменилось ли отношение ребят к Гене? Найдите подтверждение в тексте -Как характеризует Айтыра то, что он не завидует Гениному таланту, не относится к нему с пренебрежением, а тоже хочет научиться складывать бумажные игрушки? — Много ли бумажных фигурок умел делать Геня? Идёт ли речь о победе? Победа, о которой идет речь в рассказе, настоящая или нет? -Можно ли сказать, что у Гени есть талант? -Случалось ли в вашей жизни, что вы плохо думали о человеке, мало его зная, а потом, узнав больше, изменили свое мнение? Вспомните, в начале рассказа автор называет Геню …. Несчастным А сейчас? Подтвердите. |

— Мама талантливая пианистка, дома было пианино, в семье читали книги, потому что в комнате находился книжный шкаф, портрет немецкого композитора Бетховена, а сам Геня был мастером бумажного искусства — «Веселый час» М. Гершензон. Мама, бабушка — предположения учащихся — Одеты плохо, на столе самая простая еда, ребята набросились на конфеты — После войны, 1949 год — Оно было трудное, голодное — Мама Гени умеет играть на пианино и Геня тоже — Потому что никто из них не умел играть, и, наверное, ни у кого не было такого инструмента — Видно, что когда музыка заиграла в первый раз, это было неожиданностью для детей: Сестрички завороженно смотрели на ее руки, порхающие над клавишами. У младшей было испуганное лицо, и казалось, что она вот-вот расплачется. Это была невообразимая картина: человек двенадцать плохо одетых, но умытых и причесанных детей, в полном молчании поедавших угощение, и худая женщина, выбивавшая из клавишей легко бегущие звуки — Все сидели тихо, никто не смеялся; все слушают и смотрят на сильно разбегающиеся руки; сестрички завороженно смотрят; двенадцать человек сидят в полном молчании — Скорее всего, ребят потрясло не только и не столько сама музыка, но то, что ее исполняет Генина мама… — Они искренне восхищаются его талантом, они тянули к нему руки, и все улыбались, и все его благодарили — Он просто хотел всех обеспечить фантами, он считал свой талант не интересным, не придавал ему никакого значения — Да — Он, сам того не замечая, вынул из кармана платок, утер нос — и никто не обратил на это внимания, даже он сам — Человек любознательный и не стыдящийся учиться чему-то новому, способный восхищаться чужим талантом без зависти да, он мог сделать лодку, кораблик, кораблик с парусом, стакан, солонку, хлебницу, рубашку, человечка, собачку Примерно 13 штук — настоящая — да у Гени есть талант — ответы учащихся Смайлик весёлый |

Умеют четко и логично излагать свою точку зрения Умеют задавать вопросы, находят ответы в тексте, задают друг другу в паре Умеют находить нужные строки в тексте Умеют выразительно читать текст Умеют высказывать свою точку зрения |

|

8. Обобщение Задача: осмысление результатов совместной деятельности учителя и учащихся Метод: Словесный Прием: Рассказ, беседа Время: 3 мин |

Как вы думаете, почему автор так назвала свой рассказ? |

— Потому что благодаря своему таланту Геня смог одержать “бумажную победу”. Победа была настоящая, с помощью музыки, доброты и творчества. |

Умеют определять жанр произведения |

|

9. Итог урока Задача: Подвести итоги и оценить свою работу. Метод: словесный Прием: беседа Время: 2 мин |

— Какую цель мы ставили в начале урока? Достигли ли этой цели? Что хотела донести до своих читателей Людмила Улицкая? -Сделайте вывод. (рефлексия) -Как вы изменились после прочтения рассказа? Подарочки: бумажные фигурки |

— автор хотела донести до читателей важность доброго отношения к другим людям — С помощью бумаги Геня совершил победу над неприязнью к нему. «Бумажная победа» над презрением, жестокосердием детей, несправедливостью была одержана Геней с помощью его «чепухового» таланта и добра его матери. — ответы учащихся |

Получение учащимися информации о реальных результатах учения |

|

10.Домашнее задание Задача: дать установку на закрепление знаний дома Метод: словесный Прием: беседа Время: 1 мин |

— Ответьте на вопрос: «Для чего Л. Улицкая пишет рассказ…… Ребята, домашнее задание: прочитайте рассказы Л.Улицкой из сборника «Детство – 49» (последействие) Поблагодарить ребят. |

Записывают домашнее задание |

Использовать полученные знания для выполнения домашнего задания |

|

11. Рефлексия Задача: определить степень успешности деятельности обучающихся на уроке. Метод: словесный, наглядный Прием: беседа, анкета Время: 1 мин |

Оценивают свою работу на уроке |

Получение обратной связи от учащихся |

Приложение №1

Улицкая Людмила

Бумажная победа

-

Когда солнце растопило черный зернистый снег и из грязной воды выплыли скопившиеся за зиму отбросы человеческого жилья — ветошь, кости, битое стекло,- и в воздухе поднялась кутерьма запахов, в которой самым сильным был сырой и сладкий запах весенней земли, во двор вышел Геня Пираплетчиков. Его фамилия писалась так нелепо, что с тех пор, как он научился читать, он ощущал ее как унижение.

Помимо этого, у него от рождения было неладно с ногами, и он ходил странной, прыгающей походкой.

Помимо этого, у него был всегда заложен нос, и он дышал ртом. Губы сохли, и их приходилось часто облизывать.

Помимо этого, у него не было отца. Отцов не было у половины ребят. Но в отличие от других Геня не мог сказать, что его отец погиб на войне: у него отца не было вообще. Все это, вместе взятое, делало Геню очень несчастным человеком.

СТОП!

-

Итак, он вышел во двор, едва оправившись после весенне-зимних болезней, в шерстяной лыжной шапочке с поддетым под нее платком и в длинном зеленом шарфе, обмотанном вокруг шеи.

Геня стоял посреди двора и ошеломленно вслушивался в поднебесный гул. Первый ком земли упал как раз посередине улицы. Геня вздрогнул — брызги грязи тяжело шлепнулись на лицо. Второй комок попал в спину, а третьего он не стал дожидаться, пустился вприпрыжку к своей двери. Вдогонку, как звонкое копье, летел самодельный стишок:

— Генька хромой, сопли рекой!

Он оглянулся: кидался Колька Клюквин, кричали девчонки, а позади них стоял тот, ради которого они старались,- враг всех, кто не был у него на побегушках, ловкий и бесстрашный Женька Айтыр.

…Вечером, когда Геня похрапывал во сне за зеленой ширмой, мать и бабушка долго сидели за столом.

— Почему? Почему они его всегда обижают?- горьким шепотом спросила, наконец, бабушка.

СТОП!

3. — Я думаю, надо пригласить их в гости, к Гене на день рождения, — ответила мать.

— Ты с ума сошла,- испугалась бабушка,- это же не дети, это бандиты.

— Я не вижу другого выхода,- хмуро отозвалась мать.- Надо испечь пирог, сделать угощение и вообще устроить детский праздник.

— Это бандиты и воры. Они же весь дом вынесут,- сопротивлялась бабушка.

Прошло две недели. Наступила спокойная и нежная весна.

Накануне дня рождения мать сказала Гене, что устроит ему настоящий праздник.

— Позови из класса кого хочешь и из двора,- предложила она.

— Я никого не хочу. Не надо, мама,- попросил Геня.

— Надо,- коротко ответила мать, и по тому, как дрогнули ее брови, он понял, что ему не отвертеться.

СТОП!

4. Вечером мать вышла во двор и сама пригласила ребят на завтра. Пригласила всех подряд, без разбора, но отдельно обратилась к Айтыру:

— И ты, Женя, приходи.

Он посмотрел на нее такими холодными и взрослыми глазами, что она смутилась.

— А что? Я приду,- спокойно ответил Айтыр.

И мать пошла ставить тесто.

Геня тоскливо оглядывал комнату. Больше всего его смущало блестящее черное пианино — такого наверняка ни у кого не было. Книжный шкаф, ноты на этажерке — это было еще простительно. Но Бетховен, эта ужасная маска Бетховена! Наверняка кто-нибудь ехидно спросит: «А это твой дедушка? Или папа?»

Геня попросил бабушку снять маску. Бабушка удивилась:

— Чем она тебе вдруг помешала? Ее подарила мамина учительница…- И бабушка стала рассказывать давно известную историю о том, какая мама талантливая пианистка, и если бы не война, то она окончила бы консерваторию…

К четырем часам на раздвинутом столе стояла большая суповая миска с мелко нарезанным винегретом, жареный хлеб с селедкой и пирожки с рисом.

Геня сидел у подоконника, спиной к столу, и старался не думать о том, как сейчас в его дом ворвутся шумные, веселые и непримиримые враги… Казалось, что он совершенно поглощен своим любимым занятием: он складывал из газеты кораблик с парусом.

Он был великим мастером этого бумажного искусства. Тысячи дней своей жизни Геня проводил в постели. Осенние катары, зимние ангины и весенние простуды он терпеливо переносил, загибая уголки и расправляя сгибы бумажных листов, а под боком у него лежала голубовато-серая с тисненым жирафом на обложке книга. Она называлась «Веселый час», написал ее мудрец, волшебник, лучший из людей — некий М. Гершензон. Он был великим учителем, зато Геня был великим учеником: он оказался невероятно способным к этой бумажной игре и придумал многое такое, что Гершензону и не снилось…

Геня крутил в руках недоделанный кораблик и с ужасом ждал прихода гостей.

СТОП!

5. Они пришли ровно в четыре, всей гурьбой. Белесые сестрички, самые младшие из гостей, поднесли большой букет желтых одуванчиков. Прочие пришли без подарков.

Все чинно расселись вокруг стола, мать разлила по стаканам самодельную шипучку с коричневыми вишенками и сказала:

— Давайте выпьем за Геню — у него сегодня день рождения.

Все взяли стаканы, чокнулись, а мама выдвинула вертящийся табурет, села за пианино и заиграла «Турецкий марш». Сестрички завороженно смотрели на ее руки, порхающие над клавишами. У младшей было испуганное лицо, и казалось, что она вот-вот расплачется.

Мать играла песни Шуберта. Это была невообразимая картина: человек двенадцать плохо одетых, но умытых и причесанных детей, в полном молчании поедавших угощение, и худая женщина, выбивавшая из клавишей легко бегущие звуки.

Музыка кончилась, выпорхнула в открытое окно.

-Генечка,- вдруг сладким голосом сказала бабушка,- может, тоже поиграешь?

Мать бросила на бабушку тревожный взгляд. Генино сердце едва не остановилось: они ненавидят его за дурацкую фамилию, за прыгающую походку, за длинный шарф, за бабушку, которая водит его гулять. Играть при них на пианино!

Мать увидела его побледневшее лицо, догадалась и спасла:

— В другой раз. Геня сыграет в другой раз.

Бойкая Боброва Валька недоверчиво и почти восхищенно произнесла:

— А он умеет?

СТОП!

6. — Давайте поиграем во что-нибудь? — предложила мать. — Во что вы любите играть?

— Можно в карты,- простодушно сказал Колюня.

— Давайте в фанты!?

Никто не знал этой игры. Айтыр у подоконника крутил в руках недоделанный кораблик. Мать объяснила, как играть, но оказалось, что ни у кого нет фантов. Айтыр положил на стол кораблик и сказал:

— Это будет мой фант.

Геня придвинул его к себе и несколькими движениями завершил постройку.

— Геня, сделай девочкам фанты,- попросила мать и положила на стол газету и два листа плотной бумаги. Геня взял лист, мгновение подумал и сделал продольный сгиб…

Бритые головы мальчишек, стянутые тугими косичками головки девчонок склонились над столом. Лодка… кораблик… кораблик с парусом… стакан… солонка… хлебница… рубашка…

Он едва успевал сделать последнее движение, как готовую вещь немедленно выхватывала ожидающая рука.

— И мне, и мне сделай!

— Тебе он уже сделал, бессовестная ты! Моя очередь!

— Генечка, пожалуйста, мне стакан!

— Человечка, Геня, сделай мне человечка!

Все забыли и думать про фанты. Геня быстрыми движениями складывал, выравнивал швы, снова складывал, загибал уголки. Человек… рубашка… собака…

Они тянули к нему руки, и он раздавал им свои бумажные чудеса, и все улыбались, и все его благодарили. Он, сам того не замечая, вынул из кармана платок, утер нос — и никто не обратил на это внимания, даже он сам.

Такое чувство он испытывал только во сне. Он был счастлив. Он не чувствовал ни страха, ни неприязни, ни вражды. Он был ничем не хуже их. И даже больше того: они восхищались его чепуховым талантом, которому сам он не придавал никакого значения. Он словно впервые увидел их лица: не злые. Они были совершенно не злые…

Айтыр на подоконнике крутил газетный лист, он распустил кораблик и пытался сделать заново, а когда не получилось, он подошел к Гене, тронул его за плечо и, впервые в жизни обратившись к нему по имени, попросил:

— Гень, посмотри-ка, а дальше как…

Мать мыла посуду, улыбалась и роняла слезы в мыльную воду.

Счастливый мальчик раздаривал бумажные игрушки…

Самоанализ урока литературы

по теме Людмила Улицкая «Бумажная победа» в 6 классе

Данный урок проводился в рамках муниципального конкурса «Учитель года — 2020» в соответствии с требованием Примерной программы учебного курса «Родная литература» для 5-9 классов, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС ООО на основании приказа Министерства образования и науки РФ

Тип урока: урок открытия новых знаний

Вид урока: урок внеклассного чтения в 6 клаcсе

Цели урока:

-

Знакомство с биографией Л.Е.Улицкой

-

Ознакомление с содержанием рассказа «Бумажная победа»,

-

Задачи:

-

понять, что хотел сказать автор;

-

выявить художественную идею рассказа, проявляющуюся в добром отношении к другим людям;

-

развить навыки активного слушания;

-

вовлечь учеников в совместную работу;

-

формировать навыки командной работы;

-

развивать навыки выборочного чтения, устной связной речи;

-

воспитать интерес к чтению, внимательного отношения к другим.

Оборудование: компьютер, проектор, презентация, распечатанный рассказ (в сокращении), видеоролик игры на фортепиано Шуберта.

Для достижения цели и успешного решения поставленных задач была выбрана структура урока, которая включала следующие этапы:

I. Организационный момент.

II. Мотивационный момент

III. Актуализация знаний.

IV. Первичное восприятие текста.

V Первичная проверка понимания и закрепление

VI. Физкультминутка.

VII. Вторичное чтение и закрепление

VIII. Обобщение результатов деятельности

IX. Домашнее задание

X. Рефлексия.

Рассказ Л.Е.Улицкой «Бумажная победа» изучается в разделе «Родная литература», ФГОС ООО, где представлены произведения современных российских писателей, которые продолжают лучшие традиции русской литературы, говоря нам о вечных, актуальных и по сей день темах: дом и семья, человек и общество.

В рассказе «Бумажная победа» говорится о непреходящих ценностях, которые надо воспитывать в подрастающем поколении – это талант, красота, добро, сострадание и милосердие.

На уроке использовались следующие формы работы: фронтальная (беседа, ответы на вопросы), групповая (работа в парах) (исследовательская работа с текстом, организация поисковой деятельности), индивидуальная (нахождение согласованных прилагательных к слову), рефлекция, самооценка.

Методы:

-

исследовательский,

-

метод прерывистого чтения (стопы)

-

учебная работа под руководством учителя;

-

наглядно-иллюстративный метод (демонстрация слайдов);

-

словесный метод (рассказ, элементы беседы, чтение по ролям);

-

методы стимулирования учения (создание ситуации эмоционального переживания, ситуации успеха);

-

логические методы (сравнение, анализ);

-

метод формирования познавательного интереса (художественность, яркость, эмоциональность речи учителя).

Методы и приемы обучения соответствовали данному типу урока и возрастной категории ребят.

В начале урока была создана учебная мотивация, которая должна была создать определенный эмоциональный настрой и стать переходным мостиком к последующему осмыслению рассказа. Это повествование через презентацию об авторе.

Этапы урока были тесно взаимосвязаны между собой, чередовались различные виды деятельности. На этапе осмысления текста, для того чтобы систематизировать и выделить смысловые единицы в рассказе «Бумажная победа», использовалась работа в парах, индивидуально, где учащиеся, продолжая осмысливать текст, должны были найти ключевые слова, характеризующие того или иного персонажа.

Умственные действия опирались и подкреплялись практическими. Для каждого ученика была создана ситуация успеха, что также способствовало повышению мотивации и поддержанию познавательного интереса к учению.

При постановке вопросов и определении заданий на уроке учитывались индивидуальные особенности учеников, давались только положительные характеристики результатам деятельности, что стимулировало детей и повышало их активность на уроке.

Учебная информация была привлекательна для детей. За счёт привлекательности содержания заданий и подачи учебного материала, повысились возможности учеников в достижении поставленных целей на уроке. Считаю, что этапы урока были составлены логично.

На уроке продолжалось формирование следующих УУД: личностные (развитие личной ответственности за свои поступки, понимание и сопереживание чувствам других людей, умение соотносить свой социальный опыт с темой рассказа); регулятивные (умение организовать собственную деятельность на уроке, умение соотносить цели и результаты своей деятельности); познавательные (уметь искать и выделять необходимую информацию в тексте, владеть приемами анализа и синтеза, уметь формулировать выводы); коммуникативные (уметь работать в паре и коллективно, соблюдая правила речевого этикета, слушать и слышать других).

Подведение итогов работы было осуществлено через рефлексию: ребята по очереди высказывались одним предложением, отвечая на вопросы, оценили свою работу на уроке. Как результат деятельности работы на уроке ребятам были подарены бумажные фигурки, как символы того, что человек своим умом, талантом, культурой и добрым сердцем может многого достичь и многое преодолеть.

Считаю, все, что планировалось, было реализовано, урок получился деятельностным (проанализировали рассказ). Задачи решены. Цель достигнута. Важно последействие. Мысль должна жить дальше!

Вступительное слово

Людмила Улицкая https://www.personbio.com/view_post.php?id_info=6922

Людмила Евгеньевна Улицкая — прозаик, сценарист, драматург. Её называют гранд-дамой в литературе, считают самой титулованной из российских писательниц. Она лауреат престижных французских и итальянской литературных премий Медичи и Джузеппе Ачерби, лауреат премии «Букер». Зарубежные читатели давно признали талант Улицкой. Печататься она начала во Франции и только потом в России. Это было в конце 80-х. Сегодня Л. Улицкая — одна из читаемых отечественных писательниц.

Родилась писательница 21 февраля 1943 года в городе Давлеканово (Башкирия). Сейчас живёт в Москве. По профессии — биолог, но она давно оставила свою специальность. На рубеже 1980-х и 1990-х годов вышли два фильма, снятые по созданным Улицкой сценариям — «Сестрички Либерти» (1990, режиссер – Владимир Грамматиков) и «Женщина для всех» (1991, режиссер – Анатолий Матешко). Широкую известность писательница приобрела в 1992 году, после появления в «Новом мире» ее повести «Сонечка». В 1996 году, в том же «Новом мире», был опубликован роман «Медея и ее дети», который вывел ее в число финалистов Букеровской премии 1997 года.

Книги писательницы переведены на 25 языков. Людмила Улицкая названа лучшей писательницей 2004 года. Многие произведения Улицкая связывает со своим жизненным опытом. Это, в большинстве своём, то, что она пережила в детские годы. С 1989г. по 2000 г. Улицкая создает цикл произведений «Детство-49». Это сборник рассказов, где отображены эпизоды из детства писательницы, которой в 1949 году было шесть лет. В цикл входят 6 рассказов: «Капустное чудо», «Восковая уточка», «Дед-шептун», «Гвозди», «Счастливый случай», «Бумажная победа».

Л. Улицкая характеризует свое творчество так: «Я отношусь к породе писателей, которые главным образом отталкиваются от жизни. Я писатель не конструирующий, а живущий. Не выстраиваю себе жёсткую схему, которую потом прописываю, а проживаю произведения. Иногда не получается, потому что выхожу совсем не туда, куда хотелось бы. Такой у меня способ жизни». При этом Людмила Евгеньевна – человек сомневающийся, она не скрывает, что до сих пор испытывает «ощущение дилетантизма»: «Я как бы временный писатель, вот напишу все и пойду делать что-то другое».

«Детство сорок девять»

Художник Владимир Любаров